Vor mehr als 300 Jahren Vor mehr als 300 Jahren: Wie ein Hallenser die Nachhaltigkeit "erfand"

Halle (Saale) - Es waren fürchterliche, grausame Zeiten, diese Jahrzehnte nach dem Dreißigjährigen Krieg. Das Schlachten um die Vormacht des rechten Glaubens zwischen Katholischer Liga und Protestantischer Union, das vielfach verwoben war mit dynastischen Interessen großer Adelshäuser, hatte rund ein Drittel der Menschen, die auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands zu Hause sind, das Leben gekostet. Ganze Landstriche waren verwüstet und entvölkert, wo das Morden besonders schwer gewütet hatte, überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung.

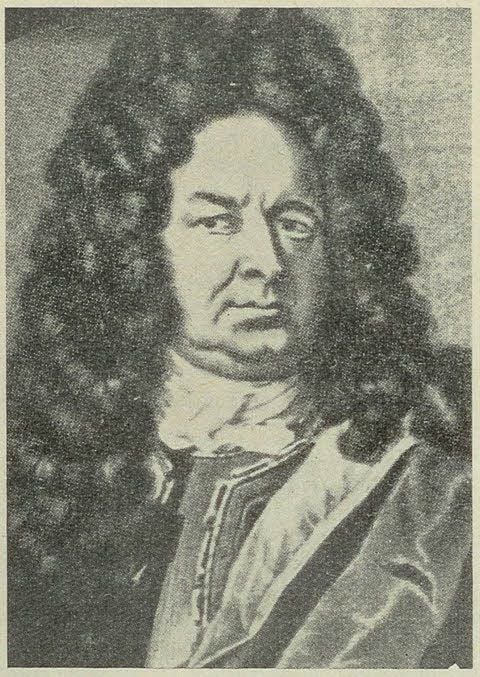

Hans Carl von Carlowitz war in diese schwere Zeit hineingewachsen. Drei Jahre vor dem offiziellen Friedensschluss zwischen den Konfliktparteien im Jahre 1648 wurde er als zweitältester Sohn des sächsische Oberforstmeisters Georg Carl von Carlowitz in Rabenstein geboren, heute ein Stadtteil von Chemnitz.

Die Familie des Jungen, der im Kreise von 15 Geschwistern aufwuchs, gehörte zum sächsischen Uradel und war schon über Generationen mit dem Management der Wälder im Erzgebirge befasst gewesen.

Eine Tätigkeit, die in den Jahren nach dem großen Krieg kaum zu bewältigen war. Der Wiederaufbau von Städten und Dörfern, aber auch das nach dem Ende des Krieges einsetzende Bevölkerungswachstum führten zu einer Holznot.

Erzgruben und Schmelzhütten des Erzgebirges verzehrten die Wälder schneller als sie nachwachsen konnten, die Menschen brauchten Feuerholz und Bauholz, auch die Fürsten und Könige verlangten nach Holz.

Carlowitz ging in Halle auf ein Gymnasium

Raubbau in den Wälder war vielerorts Normalität in den Jahren, in denen Hans Carl von Carlowitz von seinen Eltern auf das Evangelisch-Lutherische Stadtgymnasium in Halle geschickt wurde. Anschließend studierte er Rechts- und Staatswissenschaften, Naturwissenschaften und Sprachen an der Universität Jena.

1665 brach Carlowitz zu einer mehrjährigen Bildungstour quer durch Europa auf, wie sie damals üblich war: Auf dieser sogenannten Kavaliersreise machte der 20-Jährige Station auf verschiedenen Höfen und in mehrere Städten Deutschlands, er reiste nach Utrecht und Leyden und gelangte sogar bis nach England, wo er Zeuge des „Großen Brandes“ wurde, der 1666 rund die Hälfte der damaligen Stadtfläche verwüstete.

Auf der Rückreise standen Dänemark und Schweden, Italien, Malta und Frankreich auf dem Programm. In Paris war Hans Carlowitz beeindruckt von der Waldgesetzgebung des Wirtschaftsministers Jean Colbert, einem visionären Tuchhändlersohn, der Frankreich harte Reformen verordnet hatte, die dessen Wirtschaft langfristig stärken sollten.

Carlowitz von Bildungsreise quer durch Europa inspiriert

Zum Paket gehörten auch Maßnahmen, die den Holzeinschlag in Frankreichs Wäldern stark reduzieren sollten, um die gerodeten Hochwälder wiedererstehen zu lassen. Ein Idee, die Carlowitz nach seiner Rückkehr nach Sachsen nicht los ließ.

Erst war er als Gehilfe seines Vaters mit der Vermessung der sächsisch-böhmischen Grenze befasst, dann wurde er wegen seiner „Tüchtigkeit in der Förderung und Verbesserung des Hüttenwesens“ zum sächsischen Vizeberghauptmann ernannt und nach einer Beförderung zum Oberberghauptmann schließlich zum Lobbyisten der Entstehung der Glashüttenindustrie im sächsischen Erzgebirge.

Gerade deshalb aber hing ihm der Gedanke nach, wie sich menschliche Bedürfnisse und Potenziale der Natur in Einklang bringen ließen. Eine Frage, die Carlowitz schließlich mit seinem Buch „Sylvicultura Oeconomica“ zu beantworten versuchte.

Dabei erfand er, was heute als Prinzip der Nachhaltigkeit immer größere Bedeutung gewinnt: Die größte Kunst sei es, schreibt er auf Seite 105, „wie eine sothane Conservation und Anbau des Holtzes anzustellen / daß es eine continuierliche beständige und nachhaltende Nutzung gebe / weiln es eine unentberliche Sache ist / ohne welche das Land nicht bleiben mag.“

„Schlage nur so viel Holz ein, wie der Wald verkraften kann! So viel Holz, wie nachwachsen kann!“, übersetzte es die Hans-Carl-von-Carlowitz-Gesellschaft zur Förderung der Nachhaltigkeit, die von Chemnitz aus versucht, das Erbe des Nachhaltigkeitsvisionärs zu pflegen.

Mit Erfolg, denn das Anliegen des Sachsen, der auch ein Hallenser war, hat den Bereich der Forstwirtschaft längst verlassen.

Carlowitz erklärt, unter welchen Bedingungen Zukunft endlich ist

Die Idee, dass heute lebende Menschen die Welt aus der Sicht kommender Generationen betrachten und die natürlichen Ressourcen nur so nutzen, dass ihre Nachkommen dieselben Chancen haben wie sie selbst, ist inzwischen allgemein anerkannt, wenn auch noch weit von einer allgemeinen Umsetzung in Wirtschaft und Alltagsleben entfernt.

Hans Carlowitz aber, der als erster den Gedanken popularisierte, dass Zukunft endlich ist, wenn Raubbau an der Gegenwart betrieben wird, ist als Erfinder der Nachhaltigkeit weitgehend vergessen.

Zur Carlowitz-Gesellschaft: www.carlowitz-gesellschaft.de