Um 1150 schon weit gereist Um 1150 schon weit gereist: Inschrift von "Ring von Paußnitz" endlich entschlüsselt

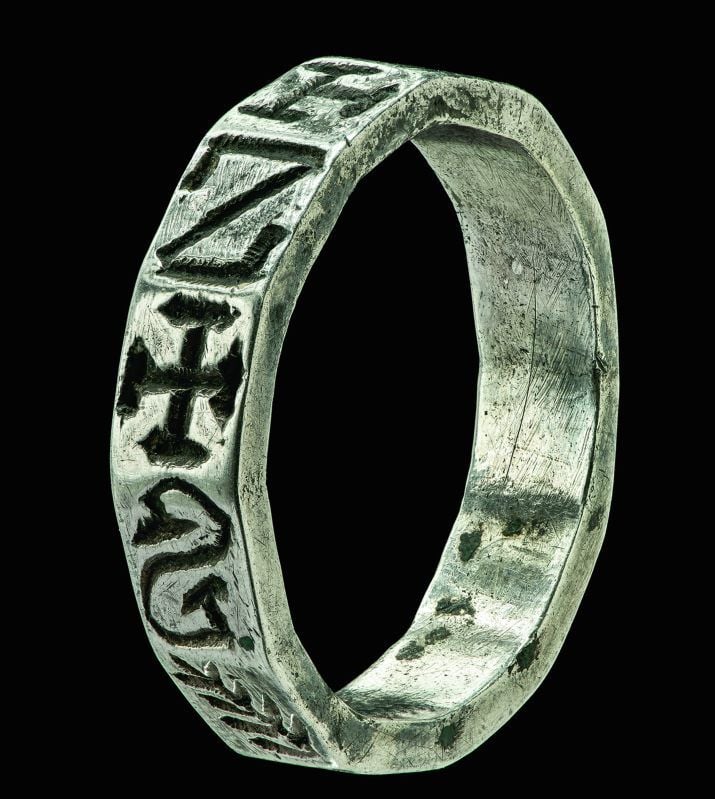

Halle (Saale) - Chi und Sigma hatte Friedrich Röhrer-Ertl schnell entziffert. Etwas verschnörkelt, aber doch deutlich waren die beiden griechischen Buchstaben auf dem Ring zu erkennen. Chi, das wie ein „X“ aussieht und Sigma, das in einer Form dem heutigen „S“ ähnelt. „Doch da war noch dieser Buchstabe dazwischen, bei dem ich nicht so recht weiterkam“, erinnert sich der 42-Jährige.

Eine Art Rune, als hätte jemand zwei Mal die Fünf dicht aneinander geschrieben. „Solch ein Zeichen hatte ich zuvor noch nie gesehen“, sagt Röhrer-Ertl.

Die doppelte Fünf ist nicht das einzige rätselhafte Symbol, das auf dem Ring zu sehen ist und das Friedrich Röhrer-Ertl in tage-, wochen- und sogar monatelanger Detektivarbeit dechiffriert hat. Der Münchner ist Epigraph, ein Spezialist für Inschriften.

Anfang Dezember ist er nach Halle ins Landesmuseum für Vorgeschichte gekommen, um über die Entschlüsselung der geheimnisvollen Zeichenkette zu sprechen und zu erzählen, welche mysteriöse Botschaft sie beinhaltet.

Denn der Ring, der in Paußnitz bei Riesa (Sachsen) gefunden wurde, steht derzeit im Mittelpunkt einer Sonderschau des Landesmuseums. Die Ausstellung ist ein später Ruhm. Denn die Decodierung des Rings liegt bereits mehr als 15 Jahre zurück.

„Nur falsch abgelegt“

Anfang der 2000er machte Arnold Muhl, der Referatsleiter für Dauerausstellungen im Landesmuseum, einen Zufallsfund. „Ich wollte eigentlich eine große Ausstellung vorbereiten“, erzählt er. In einem Münzschatz stieß er dabei auf einen Ring. „Der machte mich mit seiner eckigen Form und den geheimnisvollen Zeichen sofort stutzig - und neugierig.“

Als 1898 der Paußnitzer Gutsbesitzer Emil Schreiber bei Rodungsarbeiten auf seinem Anwesen einen vergrabenen Tonkrug zerstößt, findet er darin einen Schatz: 500 Münzen und einen Ring. Den runden Fingerschmuck will er eigentlich behalten, verkauft das 5,2 Gramm schwere Silberstück dann aber doch an das damals zuständige Museum in Halle. Dort gerät der Ring Hundert Jahre in Vergessenheit. Erst 2001 wird er zufällig gefunden und seine geheimnisvolle Inschrift entschlüsselt. Auf die große Bühne kommt der „Ring von Paußnitz“ aber erst jetzt.

Seit Mitte November läuft im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle die Sonderausstellung „Ringe der Macht“, in deren Zentrum der „Ring von Paußnitz“ steht. Dass so viel Zeit seit der Entschlüsselung vergangen ist, erklärt Museumssprecher Alfred Reichenberger so: „Eine Ausstellung über Ringe ist nicht ganz einfach zu gestalten und immer wieder zogen andere bedeutende Exponate wie die Himmelsscheibe die Aufmerksamkeit auf sich.“

››Wer den Ring und zahlreiche weitere Ausstellungsstücke sehen will, hat noch bis zum 1. Juni 2020 Zeit.

Muhl begann nachzuforschen und fand den Ring auch in den Akten. 1898 wurde er von einem Gutsbesitzer auf seinem Grundstück entdeckt. Das Museum in Halle kaufte ihn an. Allerdings - so sagt es die Aktennotiz - galt der Ring seit den 1980er Jahren als verschollen. „Dabei war er bei den Münzen nur falsch abgelegt worden“, sagt Muhl.

Erste Versuche, dem Geheimnis des Rings näher zu kommen, scheiterten. Regionale Experten, die Muhl fragte, winkten ab. „Die meinten, dass er ohnehin nicht echt sei.“ Doch der Museumsmitarbeiter war sich sicher: „Wenn jemand solche Mühe in ein Silberstück steckt, dann muss das eine Bedeutung haben.“ Nur: Welche?

Diese Frage ließ Muhl keine Ruhe und über einen Kollegen fand er schließlich auch zwei Experten, die ihm weiterhelfen konnten. Es waren die Epigraphiker Friedrich und sein Vater Olav Röhrer-Ertl.

„Wenn man so einen Ring vorgelegt bekommt, dann haut es einen erst einmal um“, sagt Friedrich Röhrer-Ertl. Sein Vater habe ihm damals die Arbeit an der Entschlüsselung überlassen. „Ich war noch Student, habe aber dieses Maulwurf-Gen.“ Sich durchwühlen, das musste er auch können. Denn so einfach gab der Ring seinen Geheimcode nicht Preis.

Die Schriftzeichen kamen auch dem jungen Experten zu Beginn unbekannt vor. „Ich tastete mich deswegen langsam heran.“ Da die Münzen aus dem 12. Jahrhundert stammten, galt das wohl auch für den Ring. Röhrer-Ertl begann, nach Schriftstilen dieser Zeit zu suchen. „Ich habe in München Tage in Bibliotheken verbracht und Schriftproben verglichen.“ Seine Arbeit war, wie bei einem Puzzle mit 5 000 Teilen das eine zu finden, das passt. Zurückschrecken ließ ihn das jedoch nicht: „Man muss es so sehen: Mit jeder Schriftart, die man ausschließen kann, macht man ja auch einen Fortschritt.“

Doch nicht nur alte Schriftproben brachten Röhrer-Ertl weiter, sondern auch sein Wissen über das Mittelalter. „Ein Standard war, dass man Texte mit einem Kreuz begann.“ Und ein kreuzähnliches Symbol fand sich auch auf dem Ring. So wusste der Schmuck-Detektiv, wo die Botschaft begann. Auch Chi und Sigma – die als „X“ und „S“ gut erkennbar waren – halfen ihm. „Im Christentum wird Christus oft durch Chi, Roh und Sigma dargestellt.“ Zwischen dem „X“ und dem „S“ musste also ein Roh stehen, das wie ein heutiges „P“ aussieht. Und in der Tat konnte man die dicht aneinander geschrieben Fünfen auch als mehrere verschlungene „Ps“ deuten.

So entschlüsselte er das Geheimnis Stück für Stück. Von der Zeit um 1150 – also der Datierung der Münzen – entfernte sich der Forscher immer mehr. Und dann fand er eine Schrift, die auffällige Ähnlichkeiten mit den Zeichen hat: die Insulare Zierkapitalis.

„Die stammt aus dem heutigen Schottland, war im 12. Jahrhundert jedoch komplett veraltet und im mitteldeutschen Raum auch nicht gebräuchlich.“ Allerdings, meint Röhrer-Ertl, könnte sie durch Mönche bis nach Mitteldeutschland gekommen sein - die waren für eine intensive Pflege ihrer Schriftkultur bekannt.

Durch den Fund wurde deutlich, dass die Symbole eine Mischung aus der insularen und einer um 1150 aktuellen Schrift sind. Aus den Zeichen wurden somit Buchstaben und auch eine Botschaft: „NAINE Mi XPS“ – also: „Verneine mich, Christus“.

Selbstaufgabe für Christus

Hinter dem Satz, so deutet es Röhrer-Ertl bis heute, versteckt sich ein starkes Glaubensbekenntnis. Und durch die Dechiffrierung wollte es sein Schöpfer verbergen – wohl um es vor negativen Einflüssen zu schützen. „Das Mittelalter war eine vom Christentum geprägte Zeit“, erklärt Arnold Muhl. Eine der extremsten Formen des Glaubens war dabei die Selbstaufgabe.

Das „Verneine mich“ könne auch als „vernichte mich“ gelesen werden, sagt Friedrich Röhrer-Ertl. Damit war gemeint, dass jemand sein ganzes Leben komplett in den Dienst des Christentums gestellt hat. Tempelritter und auch Kirchendiener hätten beispielsweise diesen Glaubenssatz gehabt.

Allerdings: Wer genau den Ring anfertigen ließ – das wird wohl nie ganz zu klären sein. Und Zweifel, ob die Deutung von Friedrich Röhrer-Ertl zutrifft, bleiben. „Man kann sich nie ganz sicher sein und jeder neu archäologische Fund kann etwas ändern“, sagt er. Doch solange niemand eine andere Deutung des „Rings von Paußnitz“ vorlege, sei seine zweifelsohne die schlüssigste. (mz)