Halle in alten Bildern Tierklinik in Halle: Wie im Haustiergarten einst mit Schweinen experimentiert wurde

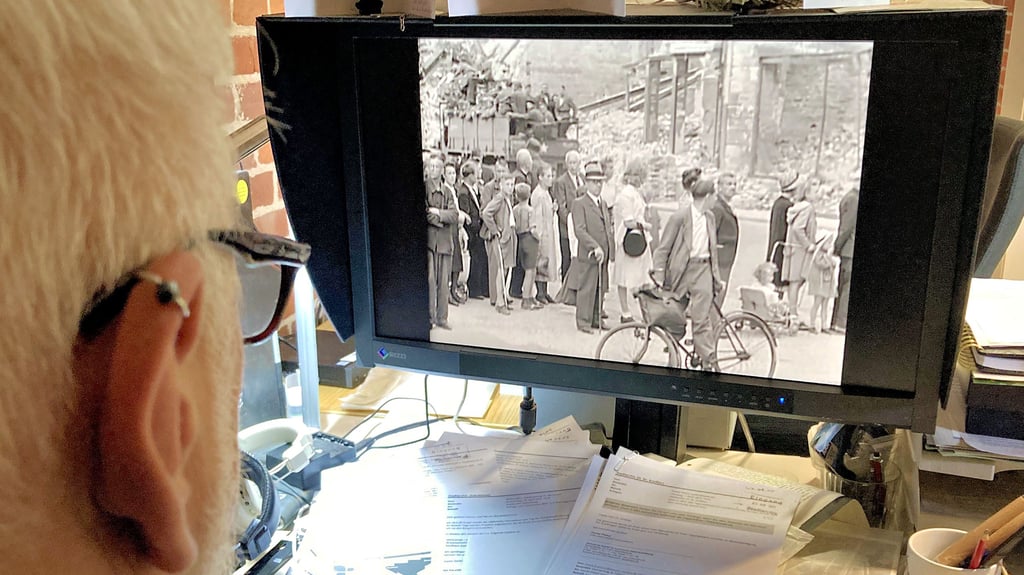

Halle (Saale) - Der Film beginnt mit einer kleinen Schweine-Parade: Im Sekundentakt sind Fotos von Ferkeln und stattlichen Ebern zu sehen. Dann taucht ein Mann auf. Ein Klick genügt, der Film stoppt und weitere Bilder geben Einblick in dessen Arbeitsalltag.

Es ist Hofmeister Müller, mittelgroß, mit Schnäuzer - ein stolzer Mann, der mit seiner Arbeit offensichtlich zufrieden ist. Nach einem weiteren Klick erfährt der Zuschauer: „Ernst Müller begann 1877 als Tierwärter im Haustiergarten und stieg 1897 zum Hofmeister auf. Er war über 30 Jahre für die Universität in Halle tätig.“

Interaktiver Film über Halles ehemaligen Haustiergarten

Der Film läuft weiter - das Prinzip bleibt gleich. Erst werden wieder mit Musik unterlegte Fotos in schneller Folge eingespielt, dann bietet sich die nächste Möglichkeit zur Unterbrechung, um Zusatzinformationen abzurufen: Dieses Mal zeigen historische Fotos Stallungen und eine kleine Kuhherde auf dem Gelände des ehemaligen Haustiergartens, wo sich heute der Steintor-Campus der Uni Halle befindet.

Der Streifen mit dem Titel „Alles was irgendwie nützt“ ist erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Entstanden ist vor drei Jahren, der niederländische Medienkünstler Pim Zwier hat ihn in Kooperation mit dem Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen (ZNS) der Uni Halle geschaffen. Bisher war er nur einem Fachpublikum zugänglich.

Fotoschatz aus einem Hochsicherheitsraum der Uni Halle

Nun gibt es in gewisser Weise eine zweite Premiere, denn in Halle wird eine interaktive Version des Films vorgestellt, die auch im Internet zu sehen ist. Nun können ihn die Zuschauer an 13 Stellen stoppen, um nach wenigen Klicks in Wort, Bild oder Videoeinspielung noch viel mehr Infos zu erhalten.

Der Aufwand scheint gerechtfertigt. Denn es geht um eine einzigartige Sammlung von über 6.000 historischer Fotoglasplatten, die als national wertvolles Kulturgut besonders geschützt sind. Es ist ein Schatz, der aus konservatorischen Gründen in einem Hochsicherheitsraum der Uni lagert und der mit Hilfe des multimedialen Filmprojekts für jedermann zugänglich ist.

Einblicke in die Zucht von Schweinen, Kühen, Schafen und Pferden

Diese Fotografien - entstanden zwischen 1879 und den 1940er Jahren - geben Einblick in die damalige Zucht von Nutztieren. Gezeigt werden unter anderem Kühe, Schweine, Schafe und Pferde - kurz nach der Geburt, mächtig gemästet oder auf Diät gehalten.

Die Bilder beleuchten aber auch die Arbeitswelt und das Leben in dem Haustiergarten, wenn etwa ein Knecht einen Kaschmir-Ziegenbock an der Leine hält oder die beiden Professoren-Kinder Heinrich und Lilly neben einem gerade geborenen Lamm abgelichtet werden. „Das ist ein grandioses Zeitdokument. Eine solche Sammlung findet man sonst nirgendwo mehr auf der Welt“, sagt Frank Steinheimer, Leiter des ZNS.

Angefangen hat alles mit einem heute berühmten Professor: Julius Kühn.

Angefangen hat alles mit Julius Kühn. Er war der erste Professor für Landwirtschaft in Deutschland, er gründete im Jahr 1863 das Landwirtschaftliche Institut der Universität Halle.

Und er hatte maßgeblichen Anteil daran, dass dieses Institut bald eine herausragende Bedeutung bekam. „Für Kühn stand fest, dass einem landwirtschaftlichem Studium neben einem vielfältigen theoretischen Angebot auch entsprechende Anschauungsmittel und ein Forschungsapparat zur Verfügung stehen müssen“, schrieb 2014 Hermann H. Swalve, Direktor des Uni-Instituts für Agrarwissenschaften, in einem Vorwort zu einem Bildband mit rund 50 Fotos aus der Sammlung.

1.000 Tiere im Haustiergarten für die Wissenschaft

Und so wuchs ab dem Jahr 1865 nach und nach der Haustiergarten heran. Dort lebten zeitweise über 1.000 Tiere. Sie dienten als Anschauungsobjekte, aber auch der Wissenschaft. Und bald machte sich Kühn die aufkommende Fotografie zunutze, um die Forschungen am lebenden Objekt für die Nachwelt festhalten zu können.

Glas war damals das erste verfügbare Trägermaterial für Fotoemulsionen. Die Platten benötigten nach und nach weniger Belichtungszeiten und konnten länger vor ihrer Nutzung gelagert werden. Ab 1880 waren beschichtete Glasplatten handelsüblich.

Versuche mit Schweinen: Hunger vs. Mast

Agrarwissenschaftler Kühn und seine Mitarbeiter blieben weitgehend bei den Glasplatten - auch als Zelluloid ihnen den Rang ablief. „Die fotografierten Tiere sind individuell beschrieben, und die Mehrzahl von ihnen ging als Skelett in die Sammlung ein“, beschrieb schon 2014 Renate Schafberg, Kustodin im Museum für Haustierkunde „Julius Kühn“, die Vorgehensweise. All das diente damals der Forschung.

Heute bietet die Foto-Sammlung dem Betrachter neben vielen Informationen auch einen Blick auf ungewöhnliche Fotomotive. So wurden zwei Bayrische Landschweine, die aus einem Wurf stammten, unterschiedlich ernährt. Das eine Tiere bliebt auf Diät, das andere konnte fressen, so viel es wollte.

Das Ergebnis dieses Hunger-Mast-Versuchs ist auf der Fotoplatte mit der Nummer 925 aus dem Jahr 1912 festgehalten: Die Diät-Sau wurde nicht einmal halb so groß wie das Mastschwein. Der Mast-Versuch ist in dem Film zu sehen. Ergänzt durch eine Einspielung, in der Kustodin Schafberg das Skelett der beiden so ungleichen Schweineschwestern von der Fotoplatte 925 präsentiert.

Freude an Bildern zulassen

Die Veredlung des Films zu einer sprudelnden Informationsquelle ist von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt und vom Förderverein des Museums mit finanziert worden. Die Initiatoren wollen „auch die Freude an den Bildern zulassen“, wie Steinheimer sagt. Etwa mit Bild 470: „Hier wollte man die Toleranz des Zebras gegen hohe Temperaturen mit der Robustheit von Eseln kombinieren“, heißt es in der Infoleiste. Zu sehen ist ein Zebroid.

Der Film sowie die komplette Samllung digitalisierter Fotos sind im Internnet unter fotoglasplatten.zns.uni-halle.de zu finden. (mz)