Halle-Neustadt Halle-Neustadt: In der Stadt der Zukunft

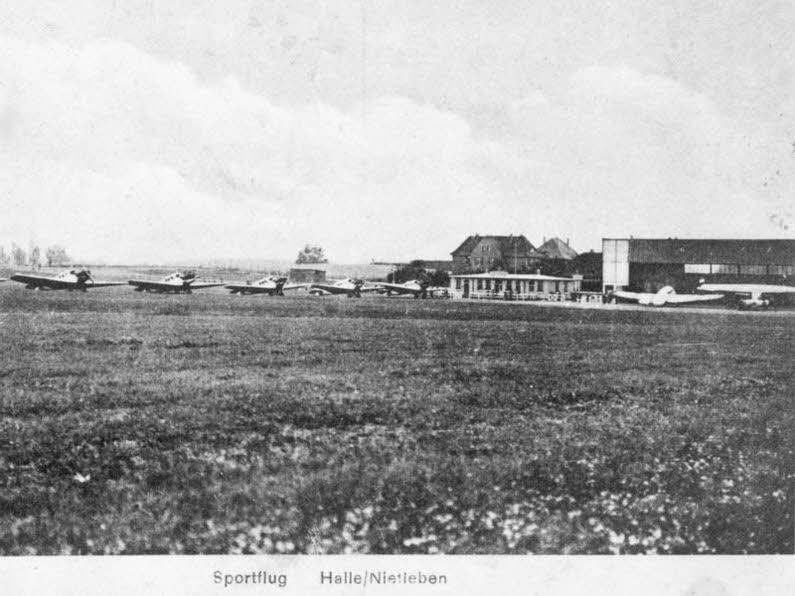

Halle (Saale)/MZ - Eine Wiese, bebaut mit ein paar niedrigen Hallen, halb umschlossen von der Saale, die südlich bei Böllberg, östlich beim Giebichenstein und nördlich hinter dem Stadtwald bei Brachwitz vorüberfließt. So sah er aus, der Ort, an dem die Zukunft entstehen sollte. In Berlin tagte an jenem 17. September vor 50 Jahren das Politbüro der SED, das ganz formell einen Beschluss fasste. Die „Direktive für die städtebauliche Gestaltung und den Aufbau der Chemiearbeiterstadt Halle-West“ kündete vom Willen der Arbeiter- und Bauernrepublik, zu „demonstrieren, wie wir uns die Verbesserung der Lebensverhältnisse der arbeitenden Menschen vorstellen“, wie SED-Bezirkschef Horst Sindermann später stolz verkündete.

Es ist der Traum von einer neuen Gesellschaft, die eine neue Form des Zusammenlebens für sich findet, der hier in den kommenden zwei Jahrzehnten in Beton gegossen wird. Jahrelang schon haben Voruntersuchungen stattgefunden, Baugrund und Baufläche sind ausgesucht. Die zuerst noch Halle-West genannte neue Chemiearbeiterstadt soll mit dem seit Jahrhunderten gepflegten Brauch brechen, dass sich Halle nach Norden, Süden und Osten ausdehnt, nicht aber über den Fluss nach Westen.

Gerade hier aber haben die Experten den idealen Platz für die sozialistische Stadt gefunden: Günstige bioklimatische Verhältnisse, die Nähe von Dölauer Heide und dem Erholungsgebiet Süßer See, Kiesvorhaben in der Nähe und natürlich die südlich liegenden Chemiebetriebe - selten nur, sagten die Spezialisten voraus, werde der Wind den Dunst der Karbidöfen in die neue Großsiedlung wehen. Außerdem würden bestehende Gleisanlagen als Schnellbahn zu den Werken ausgebaut werden können. Wichtig schien auch die Möglichkeit weiterer Ausdehnung - Halle-Neustadt war noch namenlos, aber als wachsende Stadt konzipiert.

Großexperiment

Was zuvor - etwa in Eisenhüttenstadt oder Halle-Süd - in kleinerem Maßstab probiert worden ist, soll hier zum Großexperiment werden. Die städtebauliche Planung war bereits ab 1960 im Büro für Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung Halle unter der Leitung von Ernst Proske und Gerhard Kröber erfolgt, die fertige Konzeption für den ersten Wohnkomplex lag im April 1961 vor. Danach konnten Bürger im „Neuererzentrum“ in Halle auf ausliegenden Fragebögen Vorschläge und Kritik einbringen. Wenig später schon legen die Planer ihre Schrift „Der Schritt in das sozialistische Jahrtausend“ vor, in der Halle-West als sozialistische Großstadt mit eigenem Zentrum vorgestellt wird.

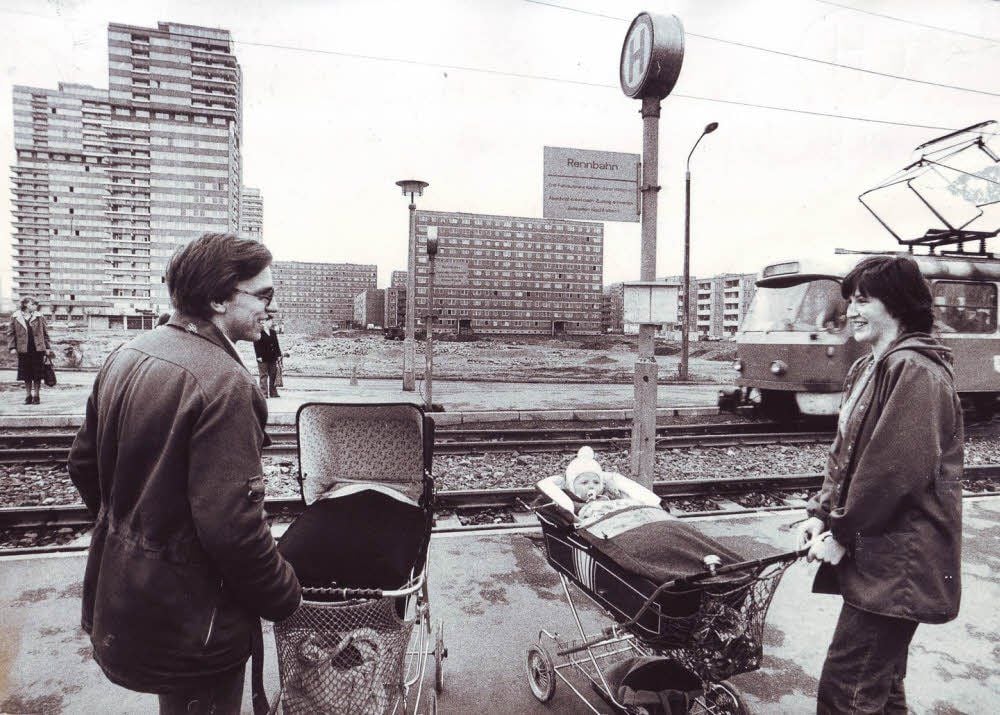

Halle-Neustadt, wie die ehemalige Wiese zwischen Passendorf und Nietleben nach einem Erlass des Staatsrates ab Mai 1967 offiziell genannt werden wird, stellt den Versuch dar, mit dem Städtebau der Vergangenheit zu brechen. Statt in engen Innenstadtquartieren mit Hinterhof und dem Klo halbe Treppe soll der neue Mensch in breiten Straßen gehen, hinter lichten Fenstern leben, mit Balkonen und warmem Wasser aus der Wand. Um der zu erwartenden Monotonie der gleichförmigen Betonbauten zu begegnen, fordert der Generalbebauungsplan von Anfang an viel Grün und „bildkünstlerische Mittel“ wie Plastiken, Wandmalereien und Brunnen zwischen den Neubauten.

70 000 Menschen sah der Plan hier in fünf- bis 20-geschossigen Häusern wohnen, jedes einzelne zu einem Wohnkomplex zugeordnet, jeder Block darin durchnummeriert, jeder Hauseingang mit einer Zahl versehen. So wie der Wohnungsbau industrialisiert wurde, um mehr Wohnungen in derselben Zeit errichten zu können, so würde auch das Wohnen selbst normiert und egalisiert werden. Teile des Wohnkomplexes am Tulpenbrunnen sollten zu besonders komfortablen Wohnmaschinen nach dem Ideal von Le Corbusier ausgebaut werden. Keine reinen Behausungen, sondern Kollektivquartiere, in denen Arbeiter nach der Schicht im Speisesaal essen, ihre Kinder aus dem Kindergarten holen und gleich noch an der Quartierswäscherei vorbeigehen können sollten, statt sich zu Hause noch selbst ans Waschbrett zu stellen. Die Erkenntnisse der Kybernetik, einer Wissenschaft, die sich vordergründig mit Kommunikation und Steuerung in maschinellen oder elektronischen Systemen beschäftigt, schienen mittels Architektur übertragbar auf das Leben der Menschen. Städteplaner schoben den Zivilisationsmüll der Geschichte beiseite und entwarfen weite, lichte Flächen, die einem neuen Mensch Heimat werden sollten.

Das Morgen schon im Heute

Diese großen Pläne gingen nie auf, weil schnell klar wurde, dass sich eine Rundumbetreuung dieser Art einfach nicht finanzieren lassen würde. Die später verwendeten Grundrisstypen der Wohnungen orientierten sich dann doch am Lebensentwurf der traditionellen Kleinfamilie mit Vater, Mutter und Kind in der Kleinstwohnung. Alles wird zusammengefasst in Wohnkomplexen, die wie nebeneinanderliegende Dörfer Grundfunktionen für sich selbst erfüllten: Kaufhalle und HO-Gaststätte, Kindergarten, Schule und Dienstleistungszentrum sollten den Einwohnern ein Leben der kurzen Wege ermöglichen. Wenn schon nach der Schicht in den Großkombinaten Leuna und Buna nicht mehr viel Tagesfreizeit blieb.

Niemand nannte das „Platte“, keiner war unglücklich, wenn er die Zuweisung für eine Wohnung in der Modellsiedlung bekam.

Halle-Neustadt war das Morgen schon im Heute, gebaut in dem atemberaubenden Tempo, mit dem sowjetische Großprojekte dem Westen vorführten, welche Gesellschaftsordnung mehr Dynamik hat. Wenige Tage nach dem Politbürobeschluss bereits wurde das Wohnungsbaukombinat Halle gegründet, vier Monate später rückten die ersten Bagger an und „brachen auf dem noch einsamen Gelände das Erdreich auf“, wie die „Freiheit“ reportierte. Viele hundert fleißige Hände träfen die nötigen Vorbereitungen für den Bau der Chemiestadt Halle-West, während der Feldbaubrigadier Franz Jäger danebenstehe: „Also als ich das in der Zeitung las, wie das mal mit Halle weitergehen soll, da habe ich gedacht, das wird ein ganz schönes Städtchen.“

Anfangs sind fünf Wohngebiete vorgesehen, die zugleich die jeweiligen Bauabschnitte sind. In jedem einzelnen, so das Ziel, sei der „kleinstädtische Siedlungscharakter“ der Städte der Vergangenheit zu überwinden. „Jedes Wohngebiet wird so gestaltet, dass es der modernsten sozialistischen Bauweise entspricht und die volle Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens ermöglicht“, erläutert die Zeitungsreportage. Die „Dominante des Zentrums“ der neuen Stadt werde eines Tages das „Haus der Chemie“ am Gräbsee, „ein etwa 20-geschossiges Gebäude neben einem Kulturzentrum mit einer Mehrzweckhalle für etwa 6 000 Menschen“, heißt es weiter über die „Symphonie aus Glas und Beton“, an der ein Schnelllift Gäste zum Dachrestaurant fahren soll.

Anschluss an Halle

Hundert Meter hoch, soll das Riesengebäude die Bedeutung der Chemie herausstellen und vom Sieg des Sozialismus künden. Ein Vorhaben, das ebenso scheitert wie der Traum vom neuen Wohnen in einer sozialistischen Stadt. Nach 1964 ist nie wieder die Rede vom „Haus der Chemie“, denn die Chemiekombinate Leuna und Buna weigerten sich, einen Teil der Kosten für das Prestigeobjekt zu übernehmen.

Eine „Gründung der DDR in der DDR“ hat der Sozialwissenschaftler Peer Pasternack von der Martin-Luther-Uni den Bau von Halle-Neustadt später genannt. Mit „HaNeu“, wie die Einwohner ihre Stadt später nennen werden, habe prototypisch verwirklicht werden sollen, wie die DDR meinte, wie sie selbst sein wollte: egalitär, funktional und modern.

„So wie diese Stadt stellte sich die DDR-Führung den gesamten DDR-Sozialismus vor“, glaubt Peer Pasternack. So wie die DDR ging dann auch HaNeu von der Bühne: 26 Jahre nach der Verleihung des Stadtrechtes stimmte im März 1990 eine Mehrheit der Halle-Neustädter für den Anschluss an die Stadt Halle.