Gedenktag an die Opfer des Faschismus Gedenktag an die Opfer des Faschismus: Der Henker von Halle

Halle (Saale) - Millionen Menschen sind während des Dritten Reichs in den Konzentrationslagern ermordet worden. Aber auch mitten in Halle wurden damals 549 Männer und Frauen getötet: Der Rote Ochse war ab 1942 nicht nur Gefängnis, sondern auch Hinrichtungsstätte. Wer waren die Männer, die die Todesurteile vollstreckten?

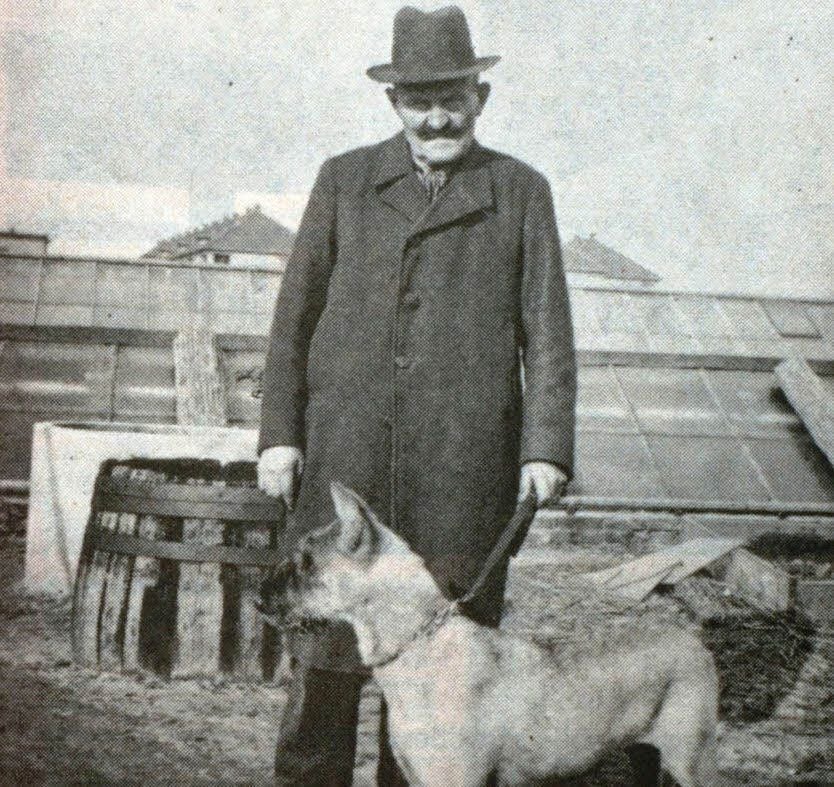

„Bis Kriegsbeginn 1939 gab es in ganz Deutschland nur drei Scharfrichter“, so Michael Viebig von der Gedenkstätte Roter Ochse. Mit Kriegsbeginn stieg die Zahl der Verurteilungen stark an - und die der Henker. Auch Halle wurde deswegen zur Hinrichtungsstätte und wurde 1942 mit einem Fallbeil ausgestattet. Das Amt des Scharfrichters, das schon seit dem Mittelalter geächtet war, trat 1942 der damals 43-jährige Ernst Reindel aus Gommern bei Magdeburg an.

Er war, wie auch seine Nachfolger ein Reisender zwischen den Hinrichtungsstätten seines Bezirks, der von Halle über Dresden und bis Weimar ging. „Die Henker durften nicht in Hotels übernachten, sondern mussten mit ihren Gehilfen nach den Hinrichtungen in den Gefängnissen schlafen“, berichtet Viebig aus den Forschungen der Gedenkstätte.

„Scharfrichter-Dynastie“

Reindel stammt wie fast alle Henker aus einer „Scharfrichter-Dynastie“: Schon sein Vater und Großvater übten den blutigen Beruf aus. „Und sie alle waren geächtet. Sie wohnten am Rande der Städte und durften manche Gaststätten gar nicht betreten, in anderen erhielten sie Getränke nur aus dem eigenen Krug“, weiß der Historiker.

Einträglich war der Beruf nicht. Reindel verdiente sich Geld mit einer Abdeckerei hinzu, in der er die Körper toter Tiere verwertete. Und auch wenn berichtet wurde, dass er und seine Gehilfen sich die Zeit vor den Hinrichtungen mit Kartenspielen vertrieb, so kamen ihm nach und nach Bedenken. Um mehr Todesurteile vollziehen zu können, wurde auch in Halle der Tod durch Erhängen angeordnet. „Das hat Reindel nicht ertragen“, so Viebig. Er kündigte im November 1943.

Nachfolger wurde übergangsweise der damals bereits 64-jährige Friedrich Hehr aus Hannover. Er gilt als einer der wichtigsten Scharfrichter des Dritten Reichs. Er vollstreckte Hunderte Todesurteile von Köln bis Breslau und war sogar nach Kriegsende als Henker für die britische und amerikanische Besatzungsmacht weiter tätig. In seine Zeit fällt auch die Tötung des gerade erst 20-jährigen Soldaten Johann Hoops aus Husum, der vor einem Kriegsgericht wegen angeblichen Kriegsverrats zum Tode verurteilt wurde - genau an seinem 20. Geburtstag.

Sein angebliches Verbrechen und seine Verurteilung sind exemplarisch für viele andere Opfer: Er hatte nicht gemeldet, dass andere Soldaten im Oktober 1943 in einem Bunker an der ukrainischen Front im betrunkenen Zustand auf ein Bild von Adolf Hitler geschossen hatten.

Am 11. Februar 1944 um 16.12 Uhr, so die Akten, wurde Hoops durch die Guillotine im Roten Ochsen getötet. Vollstrecker war Friedrich Hehr. Für den vielbeschäftigten Henker Hehr wurde recht schnell ein Nachfolger gefunden. Sein Gehilfe Alfred Roselieb trat das Amt am 1. April 1944 an. Anders als seine Vorgänger lebte er in Halle.

Bis zu zehn Tötungen am Tag

„Die Gestapo hatte die Stadt angewiesen, ihm eine Wohnung zuzuteilen“, sagt Michael Viebig. Die Wahl der Wohnung muss als zynisch gewertet werden: Roselieb lebte in dem Haus in der Burgstraße, in dem der Rechtsanwalt und Nazi-Gegner Hans Litten geboren wurde, der 1938 im KZ Dachau starb.

Bis März 1945 richtete Roselieb 171 Menschen im Roten Ochsen hin. Im Schnitt waren es vier bis zehn am Tag. Am 19. Juni 1944 waren es jedoch 25: „Für einen Medikamentenversuch der Uni Halle wurden mindestens 20 Probanden benötigt“, erklärt Viebig. Das war kein Einzelfall: Forschungen der Gedenkstätte haben 69 Fälle aufgedeckt, in denen der Anatomie an der Uni Leichen von Hingerichteten als Forschungsobjekte übergeben wurden.

Am 27. Januar,15 Uhr, richten Stadt und Gedenkstätte anlässlich des Tages der Opfer des Faschismus eine Gedenkveranstaltung in der Feierhalle des Gertraudenfriedhofs aus. Schüler des Christian-Wolff-Gymnasiums präsentieren dabei die Ergebnisse einer Projektwoche zum Thema. (mz)