Badekultur in Halle Badekultur in Halle: Auch Goethe badete in der Saale

Halle (Saale) - Auf eigene Gefahr! Das galt zu Goethes Zeiten und das gilt auch heute wieder für alle, die sich in Halle in der Saale erfrischen wollen. Leider ist die Badestelle des Dichterfürsten aus Weimar, gelegen an den historischen Weingärten, nicht mehr zugänglich. Aber immerhin gibt es seit diesem Jahr einen 100 Meter langen Saalestrand an der Ziegelwiese. Die Stadt hatte vor einigen Monaten 50 Tonnen Sand aufgeschüttet. Und in diesen heißen Sommertagen herrscht dort ein Trubel wie in den besten Zeiten des Fluss-Badens. Am 11. Juli findet sogar ein Internationales Saale-Schwimmen über 2 000 Meter statt.

Goethe, der anders als die meisten Menschen im 18. und 19. Jahrhundert gut schwimmen konnte, soll während eines Aufenthaltes 1803 mehrfach in die Saale gestiegen sein - und war damit seiner Zeit voraus. Der hallesche Heimatforscher und Denkmalschützer Peter Breitkopf lieferte kürzlich wichtige Belege, wo und wann das Baden im Fluss eine Blüte erlebte. Obwohl eine Chronik bereits 1751 von Badestellen berichtete, erkannten die Saale-Fischer erst Jahrzehnte nach Goethe ihre Chance auf einen Nebenerwerb und errichteten ab 1840 auf ihren Grundstücken am Ufer kleine Badehäuser mit Holzstegen, Umkleidekabinen und eingezäunten Wasserflächen. Massive Planken sollten neugierige Blicke von außen verhindern.

Viele Ausflugsziele

Einige der ersten Bauten, dazu gehörte laut Breitkopf auch das ab 1827 von Fischermeister Elitzsch betriebene „Johannesbad“, wurden später zu Bootshäusern erweitert. Relikte davon lassen sich noch entdecken, so in der Nähe der Rabeninsel. Zwei, wenn nicht gar drei Dutzend solcher Ausflugsziele am Fluss soll es um 1870 gegeben haben. Nicht alle wurden dokumentiert. Offenkundig aber war Halle die Flussbad-Hauptstadt, weit vor Magdeburg oder Leipzig.

Auch damalige Zeitungen berichteten oft über Neueröffnungen zwischen den Saale-Dörfern Trotha und Böllberg. Die Inhaber achteten nicht nur auf Ordnung in ihren Revieren. Sie hielten für Notfälle oft ein Boot oder zumindest rettende Holzstangen bereit. Die Zahl der Badeunfälle sank gegen 1900 zusehends, geht aus den Berichten hervor. Gleichzeitig entwickelte sich der Schwimmunterricht.

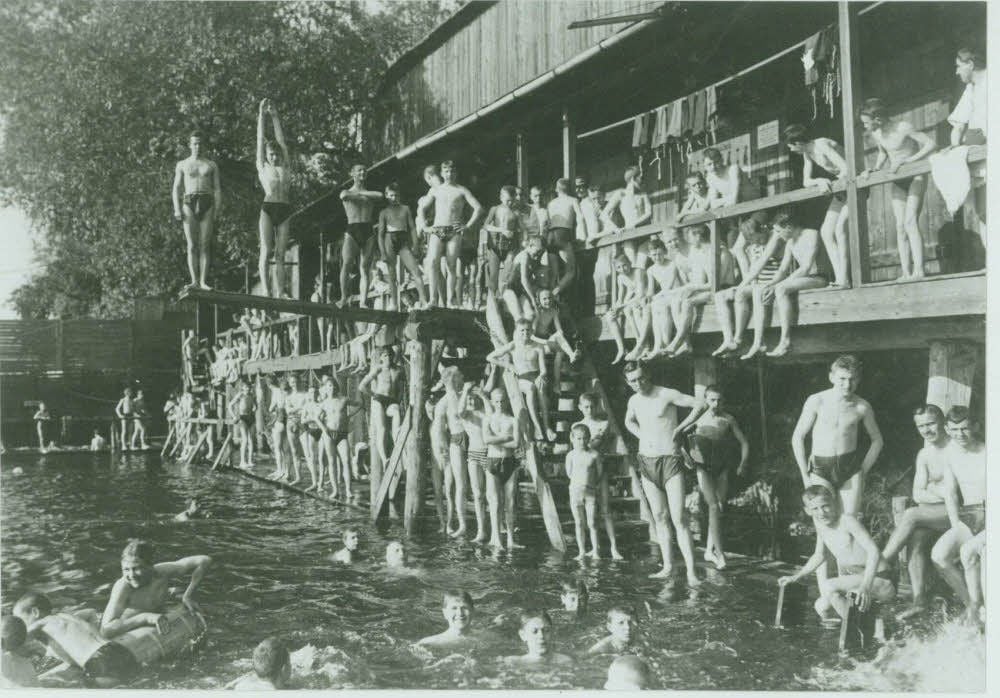

Ganz ungetrübt war der Badespaß jedoch nicht. Es galten strenge Sitten. Männlein und Weiblein badeten, bestätigt der Deutsche Bäderbund, bis 1919 getrennt und stets in züchtigen Ganzkörperbadeanzügen. Frühe Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die im Stadtarchiv lagern, hielten es für die Nachwelt fest. Ob es die großen städtischen Badeplätze in Zentrumsnähe oder die kleinen privaten Anstalten an der Burg Giebichenstein betraf: „In punkto Zucht und Ordnung gab es im Kaiserreich nirgendwo eine Ausnahme“, sagt der Leipziger Sozialhistoriker Kim Hofmann.

Typisch für Halle war der Mut zum Risiko. Das zeigte sich an den fünf Wellenbädern. Diese Badestellen lagen an Kiesinseln oder hinter den Wehren mit starken Strömungen, etwa an Wassermühlen. Nach 1920 ersetzten Schwimmbäder mit Becken und Sprungturm die Flussbäder. Später entwickelten sich ausgekohlte Tagebaue zu Besuchermagneten, darunter der Heidesee und der Hufeisensee.

Laut Heimatforscher Breitkopf setzte der Niedergang der Fluss-Badeanstalten mit dem Aufschwung der chemischen Industrie ein. Was Leuna und Buna in die Saale abgaben, vertrieb erst die Fische und dann die Badegäste. Die ersten Bäder schlossen bereits in den 1920er Jahren. Zu Ende ging die Ära 1962. Zu dieser Zeit schwammen wegen zunehmender Belastung mit Schadstoffen oft stinkende Schaumkronen auf dem Wasser. So machte auch das „Freibad Pulverweiden und Kanalbad“ dicht. Letztes Erinnerungsstück an eine ehemalige Bäderlandschaft: ein Toilettengebäude, umgestaltet für private Wohnzwecke.

Schadstoffe sind weg

Wie sich Halles Badekultur entwickelt, ist ungewiss. Stärkster Fürsprecher ist der Verein der Saale-Schwimmer, geleitet von Klaus-Dieter Gerlang. Die Enthusiasten verweisen auf ihre guten Erfahrungen. Danach sei das Baden in der Saale grundsätzlich unbedenklich. Nach dem Rück- und Umbau der Chemie gebe es keine Belastungen mehr. Zudem arbeite in Halle-Nord eines der modernsten Klärwerke Europas.

Pläne der Kommune beziehen sich vorerst auf das Wegenetz am Fluss, auf Grünanlagen und eine Wohnbebauung. Weitere Badestellen plant die Stadt nicht, wohl auch deshalb, weil ein Restrisiko bleibt. Die Saale durchströmt die Stadt auf einer Länge von 27 Kilometer. Da könne die Wasserqualität nur schwer eingeschätzt werden, meint Markus Folgner von der Stadtverwaltung. Proben werden alle vier Wochen untersucht, unter anderem auf Sauerstoffgehalt und chemische Verbindungen.

Als indirektes Zeichen für Fluss-Gesundheit gilt der wachsende Fischreichtum. Passionierte Angler wie Ralf Möller und Detlef Seyffert gehen von inzwischen von ungefähr 30 Arten aus. Sogar der Stör werde bald zurück erwartet, heißt es beim Halleschen Anglerverein mit 2 000 Mitgliedern. Dessen Domizil befindet sich übrigens im alten Luisenbad, eine ehemalige Fluss-Badeanstalt. (mz)