Archiv der Leopoldina Archiv der Leopoldina: Einsteins einziger Lebenslauf liegt in Halle

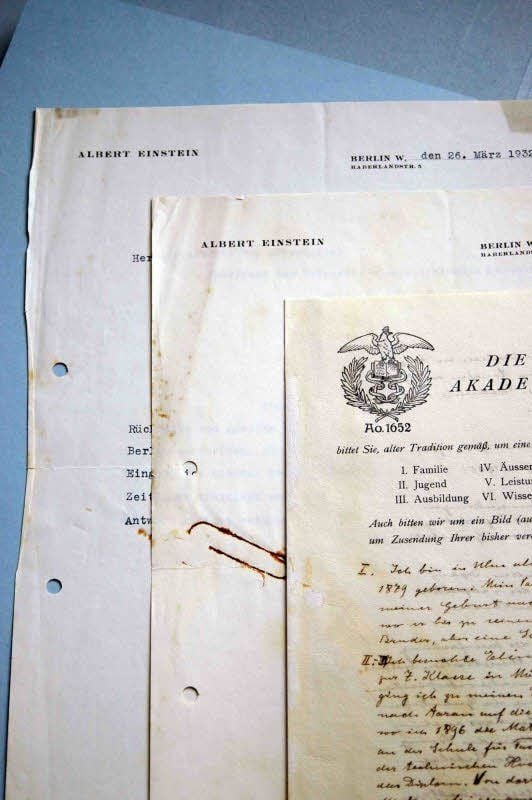

HALLE/MZ - Der einzige erhaltene handschriftliche Lebenslauf Albert Einsteins liegt in Halle. Ein zweiseitig beschriebenes Blatt, gut lesbar, Einstein hatte eine ordentliche Handschrift. Wie jedes Mitglied der Leopoldina, jetzt Nationale Akademie der Wissenschaften, wurde der Nobelpreisträger handschriftlich eingetragen in einen Matrikelband. So wie fast alle, die Rang und Namen in der Wissenschaft haben. Weltweit und bis heute. Die Leopoldina zählt seit ihrer Gründung 1652 bis heute 7.572 Wissenschaftler aus rund 30 Ländern zu ihren Mitgliedern, darunter 174 Nobelpreisträger.

Im ältesten noch heute bestehenden Akademiearchiv der Welt, untergebracht am Leopoldina-Standort in der Emil-Abderhalden-Straße, wird Geschichte bewahrt. Biografische Materialien und Kunstobjekte wie Gemälde, Zeichnungen und Medaillen. Aneinandergereiht, ergäben allein die Unterlagen eine Länge von 1,7 Kilometern. „Ein riesengroßer Schatz“, sagt Danny Weber, der Leiter des Archivs. Immerhin hätte es nur wenige Spitzenforscher in den Bereichen Naturwissenschaft und Forschung den letzten 300 Jahren gegeben, die nicht Mitglied der Leopoldina gewesen seien.

Das Archiv befindet befindet sich am alten Standort der Leopoldina mit dem ehemaligen Präsidentenhaus in der Emil-Abderhalden-Straße 35. Genutzt werden kann das Archiv von allen, die ein „berechtigtes Interesse“ nachweisen können. Regelmäßig finden Führungen statt, die nächste am 9. Dezember um 17 Uhr. Anfang des kommenden Jahres wird übrigens der neue Lesesaal von Bibliothek und Archiv im renovierten Nachbargebäude eingeweiht.

Einen Bereich des Archivs machen die Überlieferungen der Akademie selbst aus, die Matrikelbände zum Beispiel, Verwaltungsschriftgut, Zuwahl-Akten. In denen kann nachgelesen werden, wer wen wann warum zum Mitglied vorgeschlagen hat. Auch die Chroniken der Akademie sind hier zu finden, die erste beginnt im Jahr 1652. Und eine kaiserliche Urkunde, ausgestellt von Kaiser Leopold im Jahr 1687, die der Akademie erste Privilegien zusicherte, nämlich Zensurfreiheit und Unabhängigkeit. Schön ist sie anzusehen, goldene Schrift auf dickem Papier, von rotem Samt umhüllt. Beigelegt ist das kaiserliche Siegel.

„Ein zweiter Bereich des Archivs sind die Matrikelmappen. Wir bewahren Dokumente von etwa 6.000 Mitgliedern bei uns auf.“ Diese „Personalmappen“, sagt Danny Weber, enthielten biografische Informationen, Lebensläufe, Bilder, Korrespondenzen. Die Spezialität der Leopoldina, die konsequente Internationalisierung, ließe sich so gut verfolgen: „Zuerst waren vor allem Italiener, Holländer und Briten vertreten. Im 18. Jahrhundert kamen die ersten Russen, Ende des 18. Jahrhunderts die Amerikaner, 1924 der erste Japaner.“

Noch spannender aber, weil plastischer, findet Danny Weber den Bereich der Nachlässe - Tagebücher, Laborbücher, Reisetagebücher, wissenschaftliche Korrespondenzen - der Mitglieder. Die beiden größten stammen von Kurt Mothes und Emil Abderhalden, „um die 30 laufende Meter“.

Der Sammlungsbereich des Archives wiederum beherbergt die Plakatsammlung, einen großen Grafikbereich, 800 Kupferstiche, Fotografien - die älteste ist von 1848 - und auch Totenmasken. Und Tonträger. So gibt es zum Beispiel eine Rede Kurt Mothes“, in der er gegen die Wissenschaftspolitik der DDR protestiert. Oder zehn Stunden aufgezeichneter Reden Carl Friedrich von Weizsäckers.

Das Archiv der Leopoldina befand sich fast immer an den jeweiligen Sitzen der Akademie und ist schließlich 1904 in Halle endgültig an ihrem heutigen Standort angekommen. Aus Angst vor Bombenangriffen wurden die Bestände von Bibliothek und Archiv während des Zweiten Weltkriegs in ein stillgelegtes Salzbergwerk in Wansleben ausgelagert. Den Krieg haben die Schätze überstanden. Aber etwa ein Drittel davon wurde von den Russen in die Sowjetunion gebracht und ist nie wieder aufgetaucht, darunter zwei der vier kaiserlichen Urkunden.