50 Jahre Halle-Neustadt 50 Jahre Halle-Neustadt : Ein Plattenwerk für die Stadt der Chemiearbeiter

Halle (Saale)/MZ - Dieser Tag, an dem alles begann, ist längst kein Termin mehr, an dem gefeiert wird. Früher, da gab es Sekt und kämpferische Reden, Urkunden, Auszeichnungen und Bier. Inzwischen aber hätte sogar Wolfgang Kirchner selbst beinahe vergessen, dass es genau heute vor 50 Jahren war, als auf einem Acker beim Örtchen Nietleben in der Nähe von Halle der Bau einer neuen Stadt begann - der einzigen, die es in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gegeben hat.

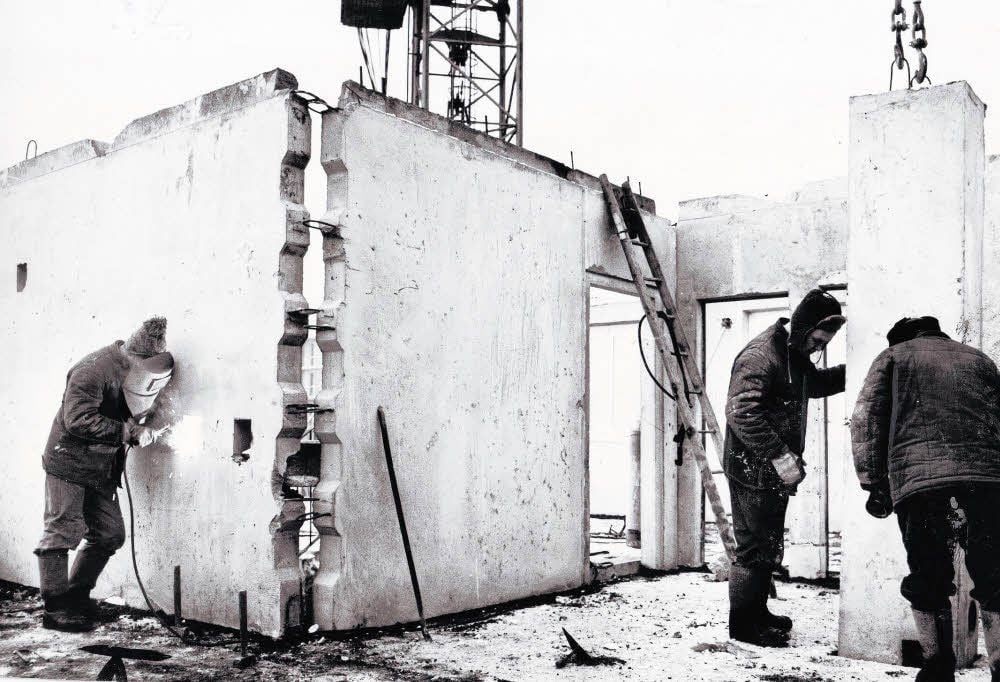

Zwar wird im Sommer rund um das Jubiläum der Grundsteinlegung groß gefeiert werden. Doch was anfangs „Halle-West“ genannt wurde und später Halle-Neustadt hieß, nahm eigentlich am 1. Februar 1964 genau hier seinen Anfang: Rechts ein pleitegegangener Baumarkt, links eine Bolzhalle, in der Mitte die Ruine, die übriggeblieben ist vom Plattenwerk Neustadt, mit dessen Bau heute vor 50 Jahren begonnen worden war. Wolfgang Kirchner ist von Anfang an dabei, als die Arbeiter- und Bauernrepublik versucht, dem angestrebten neuen Menschen eine neue Art des Zusammenlebens zu spendieren. Nicht mehr Altbau mit Klo halbe Treppe und Ofenheizung, sondern Betonblöcke mit Fernwärme und Hausgemeinschaft, so sollte sie aussehen, die Zukunft. Bis nach Ueckermünde sprach sich das herum, wo der frisch verheiratete Wolfgang Kirchner in einem Gipsplattenwerk arbeitete.

Arbeitskräftereservoir für Leuna und Buna

„Ich wollte dort weg, weil ich oben an der Küste immer zu meiner Familie pendeln musste“, erinnert sich der heute 76-Jährige. Als er beim Rat des Bezirkes in Halle nachfragt, „haben die überhaupt nicht verstanden, weshalb ich aus dem schönen Mecklenburg mitten in den Industriebezirk ziehen will.“ Aber eine Stelle haben sie in Halle für den jungen Ingenieur: Er soll das Plattenwerk mit aufbauen, das die Betonelemente für die sozialistische Chemiearbeiterstadt liefern wird.

Als Kirchner anfängt, ist von alldem nur eine weite, aufgeweichte Wiese zu sehen. Erst fünf Monate zuvor hat das SED-Politbüro beschlossen, die schon seit den 50er Jahren geschmiedeten Pläne zur Errichtung einer ganzen Stadt umzusetzen. Ziel ist es, den von Staatschef Walter Ulbricht ausgerufenen Ausbau der chemischen Industrie mit Macht voranzutreiben. „Die Chemie hilft allen - alle helfen der Chemie“ hat der Erfinder einer neuen Wirtschaftspolitik als Parole ausgegeben: Die 60.000 Menschen, die nach den ursprünglichen Plänen in den fünf- bis 22-stöckigen Blöcken wohnen sollen, bilden das Arbeitskräftereservoir für die nahegelegenen Chemiegiganten Leuna und Buna.

Plattenwerk nach zwei Monaten fertig

Geplant ist Halle-West auf einem Areal von 927 Hektar, davon sollen 486 mit Häusern bebaut und 383 als Grünanlagen gestaltet werden. Alles muss schnell gehen, denn es herrscht Wohnungsnot. Die Großkombinate ziehen Menschen an, Halle aber hat schon lange keinen Platz mehr für sie. Der zentral geplante Neubau einer ganzen Stadt soll zudem zeigen, dass die sozialistische Art zu wirtschaften der kapitalistischen überlegen ist: Plan statt Markt, kollektive Organisation statt unsichtbarer Hand, die das Leben nur nach Renditeaspekten ordnet.

Nach zwei Monaten schon ist das Plattenwerk fertig, wenig später werden erste Fertigelemente gegossen. Im Juli legt SED-Bezirkschef Horst Sindermann den Grundstein für das Großvorhaben Stadtneubau. Noch vor Weihnachten 1965 ziehen die ersten Familien in den Block 612 ein.

Schnell, schneller, Neustadt

Die Generation der Erbauer glaubt seinerzeit fest an die Idee von der besseren Stadt. „Wenn man damals über die weite Fläche geguckt hat“, erzählt Wolfgang Kirchner, „dann hat man seine eigenen Vorstellungen gehabt, wie das alles mal werden wird.“ In seiner Fantasie habe er zwischen den weißen Blöcken von Anfang an Bäume gesehen, 30 Jahre alt und leuchtend grün, sagt der Mann, der Ende der 60er Jahre zum Produktionsleiter im Plattenwerk aufsteigt. „Wenn man sich Parkanlagen zwischen die Häuser gedacht hat, dann war das alles richtig schön.“

Nur dass selbst Pappeln nicht so eilig wachsen, wie die Baubrigaden Neubauten in die Landschaft wuchten. Schnell, schneller, Neustadt - aus der Wiese wird Matsch, die Parkanlagen bleiben anfangs ebenso Fantasie wie Spielplätze, Kneipen, Sportanlagen und Einkaufsmöglichkeiten. Immer drückt der Terminkalender, immer drücken Planvorgaben. „Was haben wir an Überstunden geschoben, damit die Leute pünktlich einziehen konnten“, sagt Wolfgang Kirchner. Der Grund ist meist derselbe: Mal fehlt Fensterkitt, mal Fensterglas, mal fehlen ganze Fenster oder Türen. Die geplante Mangelwirtschaft lässt sich oft nur mit Sonderschichten überreden, nach Plan zu funktionieren. „Bei manchem Block laufen alte Plattenwerker heute vorbei und erinnern sich, was es an Einsatz gekostet hat, ihn fertig zu bekommen.“

Eine DDR im Kleinen

Halle-Neustadt, von seinen späteren Einwohnern schon ein wenig liebevoll „Haneu“ genannt, ist so von Anfang an die DDR im Kleinen, die der Sozialwissenschaftler Peer Pasternack von der Uni in Halle Jahre später in ihr erkennen wird. Egalitär, funktional und modern soll die von Gropius-Schüler Richard Paulick entworfene Stadt sein, ein Gegenentwurf zur Stadtplanung der Vergangenheit und der Beweis dafür, dass Normierung Vielfalt schaffen kann.

Halle-Neustadt verspricht zumindest auf dem Papier, Arbeiten, Wohnen und Leben zu demokratisieren, wie es der französische Architekturneuerer Le Corbusier bereits in den 20er Jahren vorgeschlagen hatte. Althergebrachte Konventionen in Lebenshaltung und Wohnen sollen über Bord geworfen werden, um Platz zu machen für ein Bauen, das in der Lage ist, die „pulsierenden Kräfte breiter Massen zusammenzufassen und ihnen eine Richtung zu geben“, wie der Franzose schwärmte. Halle-Neustadt ist keine DDR-Erfindung, sagt Wolfgang Kirchner, Vorbilder gab es in der Bundesrepublik und in Schweden. Industrielles Bauen verspricht warme, bequeme und bezahlbare Wohnungen für alle. „Vielleicht haben wir deshalb auch nicht abfällig Platte gesagt, sondern Neubau.“

Ideal für eine Kleinfamilie

In der Realität werden die hochfliegenden Pläne zuerst an der wirtschaftlichen Schwäche der selbsternannten zehntstärksten Wirtschaftsmacht der Welt scheitern. Dann aber auch an den Bedürfnissen der Menschen, die sich nicht für die von Le Corbusier und Paulick gerühmten wunderbaren „Zweckformen von Technik und Industrie“ begeistern wollen.

Statt die großen Visionen von gigantischen Wohnmaschinen mit gemeinsamen Speisesälen und Quartierswäschereien umzusetzen, gießen sie im Plattenwerk P2-Teile. Flächengrundraster sechsmal sechs Meter, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Küche auf 52 Quadratmetern. Bad mit Wanne, Küche mit Durchreiche. Ideal für das Zusammenleben einer traditionellen Kleinfamilie mit Vater, Mutter und Kind. Die Träume werden den Möglichkeiten angepasst. Der Schriftsteller Jan Koplowitz wird den Alltag später in der Reportage „Die Taktstraße“ als Aufbruch in das ersehnte Morgen loben.

Bienenwabe aus Betonfertigteilen

Auch im Großen stellt Halle-Neustadt mit seinen Wohnkomplexen die Vergangenheit nach. Wie jedes Dorf im Umland hat jeder einzelne Bereich seine Wohngebietsgaststätte, seinen Arztblock, seine Kaufhalle und seine Schule. Im noch Größeren spiegelt sich dieselbe Struktur mit Zentralpoliklinik, weiterbildender Schule und Kaufhausmeile auf zwei Etagen. Eine Bienenwabe aus Betonfertigteilen.

Es hat funktioniert. Und wie. Mit 50 Jahren Abstand staunt Wolfgang Kirchner heute über das lange Leben seiner Häuser. „Wir haben damals gedacht, dass das alles nicht länger hält als 30 Jahre.“ Wenn sich die alten Plattenwerker heute treffen, wie sie das immer noch einmal im Jahr tun, „weil wir alle eine gemeinsame Geschichte teilen, die uns Zusammenhalt gibt“, wie Kirchner vermutet, dann schauen sie immer noch stolz auf ihre Arbeit. Und zähneknirschend auf die, die mittlerweile an ihr herumsägen und mit Abrissbaggern knabbern. Natürlich, natürlich, der Einwohnerschwund. Natürlich, die Nachfrage nach Innenstadt-Altbauten. Wolfgang Kirchner und seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen verstehen das alles. „Aber trotzdem“, sagt der Aufbau-Veteran, „es tut ziemlich weh, das mitanzusehen.“