"Das Rheingold" am Anhaltischen Theater Dessau "Das Rheingold" am Anhaltischen Theater Dessau: Das Drama im Großen Haus beginnt

Dessau - Da äfft der Zwerg Alberich doch tatsächlich die drei Rheintöchter, als sie ihren Schatz, das Rheingold hüten. Darf das sein in einer Oper vom angeblich so ernsten Richard Wagner? Darf es, ist man sich im Anhaltischen Theater Dessau einig. Am Freitag, dem 30. Januar, um 19.30 Uhr hat „Das Rheingold“ im Großen Haus Premiere. Und der „Vorabend“, wie Wagner den ersten Teil seines „Rings“ nennt, wird wohl so manches Schmunzeln beim Publikum hervorrufen.

Nach der „Götterdämmerung“, „Siegfried“ und der „Walküre“ bringen André Bücker und sein Team nun den ersten Teil des „Ring des Nibelungen“ auf die Bühne. Es ist chronologisch die erste der vier Opern und mit rund zweieinhalb Stunden auch die kürzeste. Trotzdem liefert das „Rheingold“ die Grundprobleme für den kompletten Ring.

Da ist zu Beginn also Alberich, der bei den schönen Rheintöchtern zu landen versucht. Die hübschen Wesen ärgern und foppen den hässliche Zwerg allerdings nur und lassen ihn eiskalt abblitzen. So einfach ist’s – das Drama beginnt.

Die Premiere von Richard Wagners „Rheingold“ beginnt am Freitag, dem 30. Januar, um 19.30 Uhr im Großen Haus des Anhaltischen Theaters. Bereits um 19 Uhr findet eine Werkeinführung im Foyer statt. Weitere Einzel-Aufführungen sind für den 21. Februar und 5. April angesetzt. Die „Ring“-Vorstellungen vom 13. bis 17. Mai sind laut Homepage des Anhaltischem Theater so gut wie ausverkauft. Noch einige wenige Karten gibt es für die Vorstellungen vom 23. bis 28. Juni.

Tickets gibt es an der Theaterkasse (Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr), unter Tel.: 0340/25 11 333, im Netz unter www.anhaltisches-theater.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Denn die naiven Naturwesen erzählen ihm dann auch noch vom Rheingold. Umgeschmiedet in einen Ring könnte er mit ihm die Macht über die ganze Welt erlangen. Einzig der Liebe muss er entsagen. Eine gute Alternative für den enttäuschten Zwerg.

Göttlicher Ehekrach

Das zweite Problem folgt prompt. Das göttliche Ehepaar Wotan und Fricka streitet sich ums neue Eigenheim. Wotan hat sich mit der Finanzierung des Schlosses Walhall übernommen und verschacherte deshalb seine Schwägerin Freia an die Riesen Fasolt und Fafner. Die holde Gattin ist wenig erfreut - und auch die Bauherren nicht, denn Wotan will den Vertrag nicht einhalten. Ein weiterer Machtkampf nimmt seinen Lauf.

Der Inhalt wirkt zwar sehr dramatisch. Ist er letztlich auch, liefert er doch Stoff für über 16 Stunden Musik. Komik fehlt trotzallem nicht. Wagner zeigt sie in kleinen Momenten, wie dem auskomponierten Niesanfall Alberichs, als er sich in der ersten Szene im Schlamm wälzt. Oder in größeren Dialogen. Ulf Paulsen, der im „Rheingold“ wieder die Rolle des Wotan singt, schwärmt da vom Ehestreit zwischen Wotan und Fricka. Statt an eine göttliche Auseinandersetzung, erinnere die Szene ihn eher an Dialoge von Loriot. „Sie faltet ihn ja regelrecht zusammen“, sagt der Sänger. Der überhebliche Wotan wird zum kleinen Männchen, die obersten Götter plötzlich ganz menschlich. Eine Eigenschaft, die Paulsen beim Spielen bewusst hervorheben möchte. Denn ein imposantes Wagner-Werk, werde gerade an solchen Stellen zugänglich. „Da erkennen die Zuschauer Dinge, die sie selber erleben“, so der Bassbariton.

Trotz aller inszenierten Leichtigkeit, insgesamt ist „Das Rheingold“ das personenreichste Stück, das den Sängern höchste Konzentration abverlangt. „Es ist immer ein großes Gewusel auf der Bühne“, sagt Paulsen. Und statt ausladender Arien gibt’s im „Rheingold“ eher kürzere Einwürfe. „Man muss aufpassen, dass man da nicht den Einsatz verpasst.“

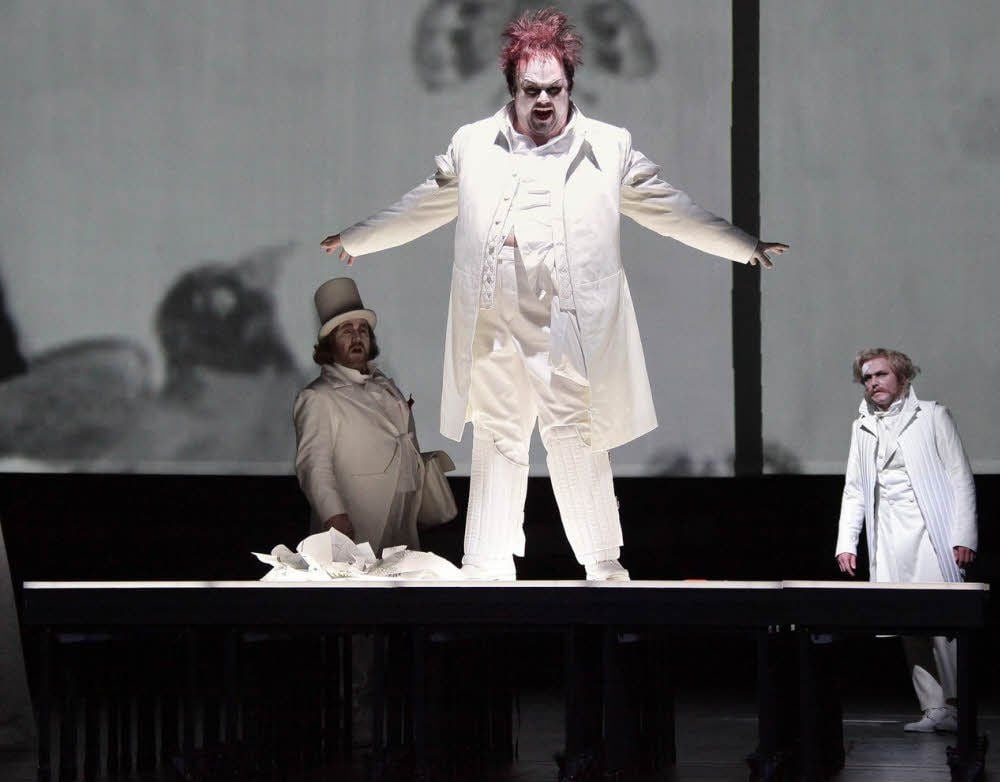

Mit dem Bühnenbild ist man im „Rheingold“ nun im 19. Jahrhundert angekommen. Nach wie vor geht es ums Erzählen in Bildern. Aber nach den Medien- und Computerspiele-Welten in Götterdämmerung und Siegfried und dem Bezug zum großen Filmgeschäft à la Hollywood in der Walküre geht es jetzt noch einen Schritt zurück.

In die Zeit vor dem Film

Ein prägnantes Bühnenelement wird ein riesiges Zoetrop sein, ein rundes optisches Gerät also, mit dem im kleinen Format bewegte Bilder erzeugt werden können, ähnlich wie bei einem Daumenkino. In der folgenden Szene werde es Verweise auf die Walküre geben und schließlich seien dann die Untertanen Alberichs in der Unterwelt, in Nibelheim an Zeichentischen aktiv, verrät Dramaturg Felix Losert.

Bei der Soirée zu „Rheingold“ war bereits ein Blick aufs Bühnenbild möglich. Das riesige Rund drehte sich bereits (fast) wie es sollte. Und drin war das Rheingold drapiert, in Form des riesigen, goldenen Zauberwürfels, den treue Dessauer „Ring“-Besucher schon aus den drei anderen Teilen kennen. Der Rest des Bühnenbildes war noch weiß. Hier setzt Bücker wieder auf Videoprojektionen, die vor allem an die Handlungsorte im Rhein, der Welt der Götter oder der Unterwelt führen.

Auch Suse Tobisch, die für die Kostüme zuständig ist, bleibt der Linie treu. Sie hüllt die Sänger im „Rheingold“ in moderne Gewänder, die aber dennoch ans 19. Jahrhundert erinnern. Ulf Paulsen zeigt sich froh darüber. Ein Wotan in Rüstung und Helm, wie er zu Wagners Zeiten zu sehen war, sei einfach nicht mehr zeitgemäß. „Das wirkt dann ungewollt komisch.“