Altes Theater Dessau Altes Theater Dessau: "Oskar und die Dame in Rosa" feiert Premiere

DESSAU/MZ - Ein Akkordeon pustet das verwelkte Bouquet eines längst getrunkenen, preiswerten Rotweins in die Endlosschleife, während Oma Rosa Kisten auf die Bühne schafft, als schleppe sie ihr Leben vom Dachboden. In einer Schachtel stecken Oskars Briefe an den lieben Gott.

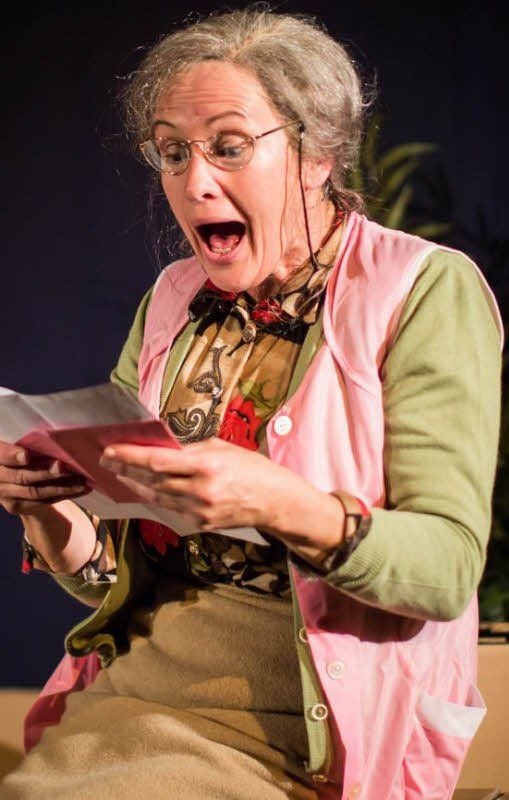

„Rosa Prosa“, „emotionale Antatscherei“? Die Kritik hat Eric-Emmanuel Schmitts längst auf die Bühne gehobene, längst verfilmte Erzählung „Oskar und die Dame in Rosa“ gründlich verrissen, aber den Bestseller zuweilen auch hoch gelobt. Mit der Inszenierung dieses Stückes (Regie: David Ortmann, Dramaturgie: Sabeth Braun) begann im Alten Theater Dessau ein neues Format namens „Selbstgespräche“. Verhandelt wird künftig der „Monolog als klassische Form der Selbstverständigung“ und Selbstbefragung mit dem ermutigenden Appell: „Gehen wir also in uns - und hoffen, dass wir dort jemanden treffen“. Oma Rosa (Christel Ortmann) trifft ihre Erinnerungen an Oskar.

Oskar ist zehn Jahre alt und hat nur noch wenige Tage zu leben. Die Wahrheit wird verschoben. Die Eltern sind maßlos überfordert. Der Arzt findet keine Worte für die Ohnmacht. Nur Oma Rosa hat den Mut zur Offenheit. Sie rät Oskar, Briefe an den lieben Gott zu schreiben und die Zeit auszuklinken, so zu tun, als dauere jeder Tag zehn Jahre. Die Wahrheit wird Oskar zwischen Tür und Angel bescheinigt. Seine Ehe mit Peggy Blue dauert irgendwie zwischen Tag und Tag. Einige Tage später ist er über 100 Jahre alt und stirbt.

Eric-Emmanuel Schmitt: „Als Kind war ich oft in Krankenhäusern. Nicht, dass ich oft krank gewesen wäre: ich begleitete meinen Vater, der Kinder betreute… Ich bewegte mich in einer Welt, wo das Normale nicht die Norm war, einer Welt, wo die Krankheit als gewöhnlich galt und eine gute Gesundheit als außergewöhnlich... Sehr bald war mir der Tod nahe, wie der Junge von nebenan“.

Zwei Aufführungen folgen am 26. September um 20 Uhr und am 19. November als Teil des Thementages vor dem Totensonntag.

Schmitts Text ist ein Plädoyer gegen Verdrängung, für Dankbarkeit über die ausdrückliche Leihgabe Leben, für die Intensität von Beziehungen und für eine erfüllte Zeit in Absehung ihrer Länge. Warum dann Kritik? Schmitt bezieht sich etwa ausdrücklich auf Dostojewski. Iwan Karamasow will angesichts des Leidens von Kindern seine Eintrittskarte in die höhere Harmonie zurückgeben. Oskar verhandelt die Frage nach der Theodizee, nach der Rechtfertigung Gottes angesichts des Leidens bündig: „Entweder er (Gott) ist böse. Oder er ist eine Flasche.“ Schmitt projiziert so erwachsene Gedanken und Fragen auf eine Kinderbuch-Sprache, die man erfrischend, oder, betrogen um die Bitterkeit, „rosa“ nennen mag.

Auf die Bühne! Es beginnt mit dem Blick auf eine Hinterbliebene, auf eine Frau, die kein Rosa aufträgt. Christel Ortmann schleppt Kisten und Erinnerungen. Wie der große Müll sie atemlos macht, machen sie Gedanken an Oskar liebevoll. Sie vermittelt etwas von diesen großartigen Menschen, die am Bett sitzend zuhören können, ohne sich in Antworten flüchten zu müssen. Sie schafft, was sich scheinbar ausschließt. Sie spricht voll gewinnender Aufmerksamkeit. Und wenn sie doch mal zur Märchentante wird, glaubt man ihr, einer stark wirtschaftenden Haushälterin der Sentimentalität.

Die Bühne verzichtet durch die Rahmenhandlung auf klinische Sterilität. Der kurze „Briefroman“ erfährt deutliche Kürzungen. Die Vorgabe des Monologs wird unterwandert. Denn Oskar meldet sich zu Wort. Carl von Wolffersdorff leiht dem sterbenden Kind eine frische Kinderstimme, die per Kassettenrekorder eingespielt wird und alle oben genannten Bedenken in unverstellter Art auszuhebeln scheint. Die Rahmenhandlung und der Kunstgriff, das Thema protokollierend aus der Distanz zu spielen, scheinen eine Lücke zu schließen, Trauerphasen, die der Text überspringt. Wie sonst könnte man, dem augenzwinkernden, engelhaften Bengeljargon Schmitts misstrauend, doch mit einem rührseligen Lächeln auf den Lippen quittieren, dass Oskar gerade gestorben ist?