Chemieindustrie in der DDR Chemieindustrie in der DDR: In Bitterfeld am Rand der Katastrophe

Bitterfeld-Wolfen - Es ist eine Chance, auf die andere lange warten müssen. Vor Hartmut Schüler aber liegt sie auf einem goldenen Tablett. „Ich war der einzige, der von der Ausbildung her infrage kam“, erinnert sich der studierte Chemieingenieur an den Tag, an dem er Chef der Direktion P 5 im Chemiekombinat Bitterfeld wurde.

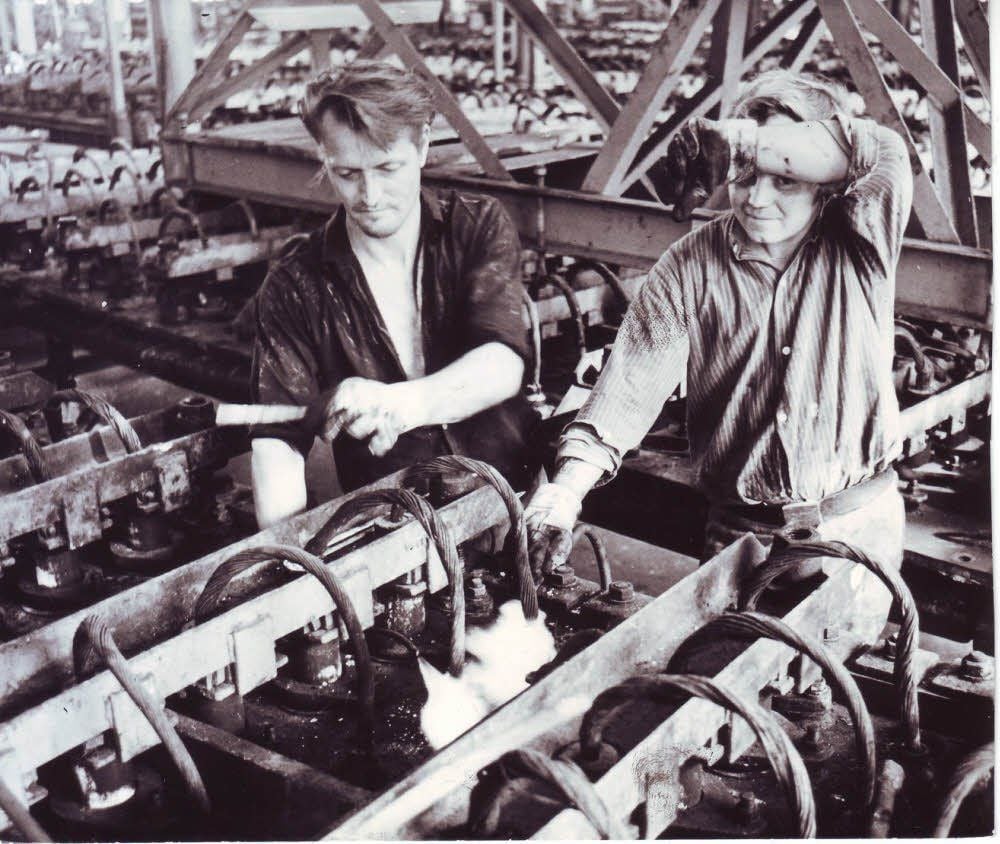

Es ist das Jahr 1972, Schüler ist Anfang 30, gerade vom Studium zurück. Sein Vorgänger ist gestorben, ganz überraschend, Krebs. „Man hat sich damals nichts dabei gedacht, das passierte eben“, sagt er heute. Dass die Chlorbenzolfabrik, deren Leiter er nun ist, aus Kaisers Zeiten stammt und zuletzt unter Adolf Hitler modernisiert worden ist, „hielten wir für normal, das war alles nicht sauber, aber es war Chemie und es musste sein, dachten wir.“

#related

Chlor ist das Blut der DDR-Volkswirtschaft, der Lebenssaft, an dem zahllose andere Fabriken hängen. „300 Produkte wurden direkt aus unserem Grundstoff hergestellt“, rechnet der heute 67-Jährige vor. Erst als kurz nach seinem Amtsantritt neue Arbeitsschutzbestimmungen in sein Büro flattern, ändert sich sein Blick. „Es gab da nun Vorgaben zum Brandschutz und zu Giftbelastungen am Arbeitsplatz und ich musste das alles vermessen lassen und die Ergebnisse melden.“

Hohe Messwerte

Als die Messwerte eintrudeln, traut Hartmut Schüler seinen Augen nicht. „Das war Wahnsinn, wir waren so weit oberhalb aller Grenzwerte, dass man den ganzen Laden noch am selben Tag hätte zumachen müssen.“ Die Giftkonzentration an den Arbeitsplätzen liegt 20- bis 30-mal höher als erlaubt, der Brandschutz ist nicht gewährleistet, der Explosionsschutz ein Witz.

Pflichtgemäß informiert der junge Ingenieur die Generaldirektion des CKB. „Aber ich habe keine Antwort bekommen.“ Schüler bleibt hartnäckig, er hakt nach. Und bekommt schließlich die Auskunft, dass 7.200 Tonnen Chlorbenzol auf dem Spiel ständen, die Staatsreserve der DDR und Exportverpflichtungen in den Westen. „Wir sollten nicht dichtmachen, sondern möglichst schnell nach Wegen suchen, die Produktion zu erweitern.“

Auf der nächsten Seite lesen Sie unter anderem etwas zum Gift in der Mulde.

Schüler fühlt sich wie im falschen Film. Und er bekommt Angst. Einerseits fürchtet er um seine Gesundheit und die Gesundheit seiner Mitarbeiter. Andererseits will er wissen, was er tun kann. Schüler liest Fachliteratur und stellt fest, dass die halbjährlichen medizinischen Test, denen sich alle Kollegen unterziehen müssen, nach einem falschen Verfahren vonstatten gehen. „Die haben im Blut nach Benzol gesucht, hätten aber nach Benzolabbauprodukten suchen müssen.“

Tonnenweise Gift in der Mulde

Eine mutige Ärztin aus der Betriebspoliklinik sieht das ebenso. „Sie versuchte erst, von oben eine Genehmigung für einen veränderten Test zu bekommen.“ Als die ausbleibt, ändert sie den Test auf eigene Faust. Mit erschreckenden Ergebnissen. „Mit einem Schlag mussten alle meine Leute krankgeschrieben werden, weil ihre Werte viel zu hoch waren.“

Eine Bombe, die ganz leise platzt. Auf einmal stellen sich alle möglichen staatlichen Behörden in der P 5 ein. Hygieneamt, Gesundheitsamt, Feuerwehr, Staatssicherheit, Baupolizei, die technische Überwachung, die Reichsbahn, das Chemie-Ministerium. Es stellt sich nun heraus, dass Behälter undicht sind, aus Produktpipelines ganze Springbrunnen sprudeln, Auffangbehälter so knapp bemessen sind, das schon eine kleine Störung regelmäßig tonnenweise Gift in die Mulde strömen lässt. Pumpen sind nicht explosionsgeschützt, Feuerwehrfahrzeuge können nicht an bedrohte Bauten heranfahren und die Wasserversorgung würde im Ernstfall nicht für einen Rettungseinsatz ausreichen. Es gibt keine Mess- und Regeltechnik, empfindliche Temperaturen an Behältern werden per Hand mit gewöhnlichen Fieberthermometern gemessen. „Fielen im Sommer die Kühlungen aus, haben wir das blanke Benzol rausgespritzt, weil es keine andere Möglichkeit gab.“

Schließen und wieder öffnen

Ein Katastrophenszenario wird erstellt, das ein Horrorbild zeigt: Ein einziger Funke könnte zu einer Explosionsserie führen, an deren Ende „eine verbrannte Zone im CKB mit mindestens 2 000 Toten in Wolfen“ ständen, wie Hartmut Schüler beschreibt. Nur er weiß, wie viel schlimmer es noch hätte kommen können: „Nach meinem Dienstantritt habe ich mir die Kellergewölbe angeschaut und hinter einer Wand jede Menge großer Behälter mit dem Giftgas Phosgen gefunden.“ Weil er nicht weiß, wohin mit der Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg, handelt er pragmatisch. „Wir haben das Gewölbe wieder zugemauert.“

„Am Ende hatte ich von 15 staatlichen Institutionen eine Sperranweisung“, erinnert er sich an die Tage, als ihm klar wird, wie die Wirtschaft der DDR funktioniert. „Ich sollte zumachen und sobald ich das getan habe, bekam ich die Anweisung, wieder anzufahren.“ Die Stasi vermutet Sabotage, der Generaldirektor lässt keinen Zweifel: „Du fährst wieder hoch oder das macht jemand anderes.“

Auf der nächsten Seite lesen Sie unter anderem etwas zur Erschwerniszulage.

Als der Generalstaatsanwalt der DDR sich vor Ort ein Bild macht, fragt Schüler ihn direkt, was passieren würde, passierte einmal wirklich etwas. „Dann sperre ich Sie ein, hat er gesagt.“ Niemand, auch nicht Erich Honecker, könne ihn zwingen, Anlagen zu betreiben, deren Betrieb Gesetze der DDR verbieten, heißt es.

Doch die Gesetze der DDR sind das eine, der Alltag hingegen ist etwas völlig anderes. In einer riesigen Pyramide der Verantwortungslosigkeit schieben sich die Institutionen den Schwarzen Peter so lange zu, bis sie auf dem Schreibtisch von jemandem landen, der niemanden mehr findet, an den er ihn weiterreichen kann.

Es war der 11. Juli 1968, als es im Chemiekombinat Bitterfeld zu einer der größten Katastrophen der DDR-Industriegeschichte kam. Während des Schichtwechsels wird an einer Anlage eine undichte Stelle entdeckt. Alltag im CKB, in solchen Fällen wird das gasförmige Vinylchlorid einfach abgelassen. Normalerweise verteilt es sich dann in der Raumluft. Diesmal aber hat sich so viel Vinylchlorid gesammelt, dass eine explosive Mischung entsteht. Kurz nach der Auslösung von „VC-Alarm“, der verhindern soll, dass Arbeiter sich ohne Notwendigkeit der narkotisierenden Wirkung des Gases aussetzen, erschüttert eine gewaltige Detonation das Produktionsgelände und ganz Bitterfeld.

Es ist kurz nach 14 Uhr, bis ins sechs Kilometer entfernte Muldenstein klirren und zerbrechen Fensterscheiben. 57 Arbeiter halten sich zu diesem Zeitpunkt in der PVC-Produktionshalle auf, die meisten von ihnen sind sofort tot. Mehr als 200 Verletzte, darunter zahlreiche schwere Fälle, müssen versorgt werden. Weil weiter Vinylchlorid ausströmt, kann die zu großen Teilen zerstörte Anlage nicht mit schwerem Gerät und Schneidbrennern geräumt werden.

Mit bloßen Händen und Schippen müssen sich die Retter zu den verschütteten die Opfern vorarbeiten. 42 Tote werden geborgen, es entsteht ein Sachschaden von 120 Millionen Mark. Dazu kamen Produktionsausfälle, die sich auf rund eine Milliarde Mark summierten. Das zerstörte Werk wird nie wieder aufgebaut, die Produktion wird in Buna fortgesetzt. Nach dem Unglück wurden in der DDR die Regelungen zum Arbeitsschutz und Brandschutz deutlich verschärft, was bis 1971 zu zehn neuen Verordnungen und Gesetzen führte. (stk)

Jemand wie Hartmut Schüler, dem immer klarer wird, dass er im CKB weitermachen kann und später an Krebs sterben wird. Oder ihm das Werk morgen schon um die Ohren fliegt und er den Rest seines Lebens in einer Zelle verbringen wird. „Ich habe Bammel gehabt, obwohl die vom Gesundheitswesen uns auf Nachfrage immer gesagt haben, das sei alles nicht so wild.“ Die junge Ärztin, die seine Leute krankgeschrieben hat, ist wenig später „in die Walachei verbannt“ worden, wie Schüler erzählt. Er ist jung verheiratet, Vater zweiter Kinder. „Ich habe nachts nicht mehr schlafen können, bei jedem Knall auf der Straße bin ich hochgeschreckt, weil ich dachte, das ist mein Betrieb“. Schüler versucht, wegzukommen vom CKB. „Ich habe meinen Krankenschein vorgelegt und gesagt: Das wars, ich will hier nicht mehr arbeiten.“

Mehr Geld, mehr Urlaubsplätze

Die Antwort ist eindeutig. „Es wird dich niemand einstellen, dafür sorgen wir“, heißt es. Selbst zu ihm nach Hause kommen freundliche Genossen, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Bei vielen Mitarbeitern verfängt ein anderes Argument - Geld: „Wir bekamen schon vorher 42 Pfennig Erschwerniszulage pro Stunde, obwohl der Höchstbetrag laut Gesetz bei 26 Pfennig lag“, rechnet Schüler vor, „und nun hieß es, ihr seid vom Tode bedroht, aber wir legen noch mal 50 Pfennig drauf.“ Ein paar Kuren in Jugoslawien, Urlaubsplätze. „Die Leute sind mit über 2.000 Mark nach Hause gegangen, der Großteil ist dageblieben.“

Hartmut Schüler geht, gegen alle Widerstände. Ein Freund besorgt ihm gegen den Protest von Stasi und Partei einen Job als Schichtleiter im Magnetbandwerk Dessau. Das Werk ist neu, modern, Schweden haben es gebaut und die Mitarbeiter sind stolz darauf. Als die Mauer fällt, weiß Hartmut Schüler dennoch, was nun folgen wird. „Als die Kollegen meinten, jetzt geht’s los, jetzt können wir in die ganze Welt exportieren, habe ich gesagt, diese Welt wartet nicht auf uns.“ Schüler behält recht. Sein alter Betrieb in Wolfen macht noch vor der deutschen Einheit zu. Zwei Jahre später folgt das Werk in Dessau. (mz)