Östliches Niedersachsen Steinzeit-Trip: Speerwerfen wie Homo heidelbergensis

In Schöningen wurden in den 1990er-Jahren die ältesten je von Menschenhand angefertigten Jagdwaffen gefunden. So langsam stellt sich der Ort auf Touristen ein. Die Steinzeit hält Einzug ins Stadtbild.

Schöningen - Große Themen waren in Schöningen schon vor Generationen präsent. Schließlich war das Städtchen mehr als 40 Jahre lang nur einen Steinwurf von der innerdeutschen Grenze entfernt. Die geopolitische Demarkationslinie ist lange Geschichte. Doch die Reste der Mauer zwischen Ost und West bleiben ebenso wie ein Grenzturm als Mahnmal prominent in der Landschaft vertreten.

Auch Jordi Serangeli ist mit diesem Aspekt der Geschichte vertraut. Doch der Archäologe weiß, dass die Bedeutung des unscheinbaren Schöningen weit über die innerdeutsche Geschichtsschreibung hinausgeht. Am Rande eines stillgelegten Tagebaus erklärt er, dass Archäologen hier im äußersten Osten Niedersachsens auf Indizien für einen Beweis von großer Tragweite gestoßen sind: die Schöninger Speere.

Wie der Italo-Katalane präzisiert, handelt es sich dabei um sieben nach Ansicht der meisten Wissenschaftler gut 300.000 Jahre alte Holzspeere, die fast vollständig erhalten sind. Hinzu kommen eine Stoßlanze und sieben Wurfstöcke: „Es sind die ältesten von Menschenhand gefertigten Fernwaffen, auf die Archäologen je gestoßen sind.“ Zuletzt hatte eine, allerdings nicht unumstrittene, Studie das Alter der Schöninger Speere auf 200.000 Jahre geschätzt.

Dank ihres Alters erlauben die zwischen 1994 und 1998 im örtlichen Tagebau sichergestellten Funde weitreichende Rückschlüsse über den späten Homo heidelbergensis, der damals in Europa lebte und der sich später zum Neandertaler weiterentwickeln sollte.

Waldelefanten und Nashörner in hiesigen Breiten

Waldelefanten mit einem Gewicht von zehn Tonnen, Löwen, Bären, Nashörner und andere Säugetiere hatten die Region damals fest im Griff. „Eigentlich“, so Serangeli, „waren fast alle diese Tiere dem Homo heidelbergensis deutlich überlegen.“ Doch durch die bewusste Anfertigung der Waffen und deren gezielten Einsatz habe der Mensch die Kontrolle gewonnen.

Seine Intelligenz und seine handwerklichen Fähigkeiten haben ihm ermöglicht, aus Fichten- und Tannenholz Waffen zu fertigen, mit denen er unter anderem Wildpferde jagen und die Angriffe von Raubtieren abwehren konnte. „So hat er - zumindest tagsüber - die Vorherrschaft über den Lebensraum erlangt.“

Schon seit 2008 leitet Serangeli die Ausgrabungen für die Universität Tübingen. Sein Büro sowie die bis unter die Decke mit inventarisierten Funden bestückten Lagerräume befinden sich im Seitentrakt eines Museums, dessen Bau die Funde fast zwangsläufig nach sich gezogen haben.

Die Stadt hat es 2013 unter dem Namen „paläon“ etwa drei Kilometer südöstlich von Schöningen eröffnet, obwohl viele Einheimische Vorbehalte hatten. Wer reise schon in die dünn besiedelte Region, um sich verwitterte Waffen aus der Steinzeit anzusehen?

Trotz der archäologischen Sensationen und eines schillernden Entwurfs des Zürcher Büros Holzer Kobler Architekturen blieben die Besucherzahlen in den Anfangsjahren tatsächlich hinter den Erwartungen zurück. Das „paläon“ geriet in finanzielle Schieflage, weshalb das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege 2019 übernahm, um es zum Forschungsmuseum Schöningen umzuwidmen.

Weit mehr als verwittertes Holz

Seit 1. Januar 2025 sind die „3Landesmuseen Braunschweig“ dritter Träger. Geblieben ist der Eindruck, dass das Ausstellungshaus etwas verloren in der Gegend herumsteht - zumal es mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwierig erreichbar ist.

Allerdings birgt das Museum weit mehr als verwittertes Holz. Der aufwendig gestaltete Lehrpfad durch die Altsteinzeit beginnt im Foyer mit effektvoll inszenierten Bodenprofilen. Aussparungen an den Außenwänden geben derweil den Blick auf den nahen Tagebau frei.

In den eigentlichen Ausstellungsräumen sind neben Steinwerkzeugen auch beeindruckend gut erhaltene Schädel von Elefanten, Nashörnern, Riesenhirschen und Auerochsen zu sehen. Sie zeugen von einem Artenreichtum insbesondere an Großsäugern, wie wir ihn heute allenfalls noch in Afrika und Asien vorfinden.

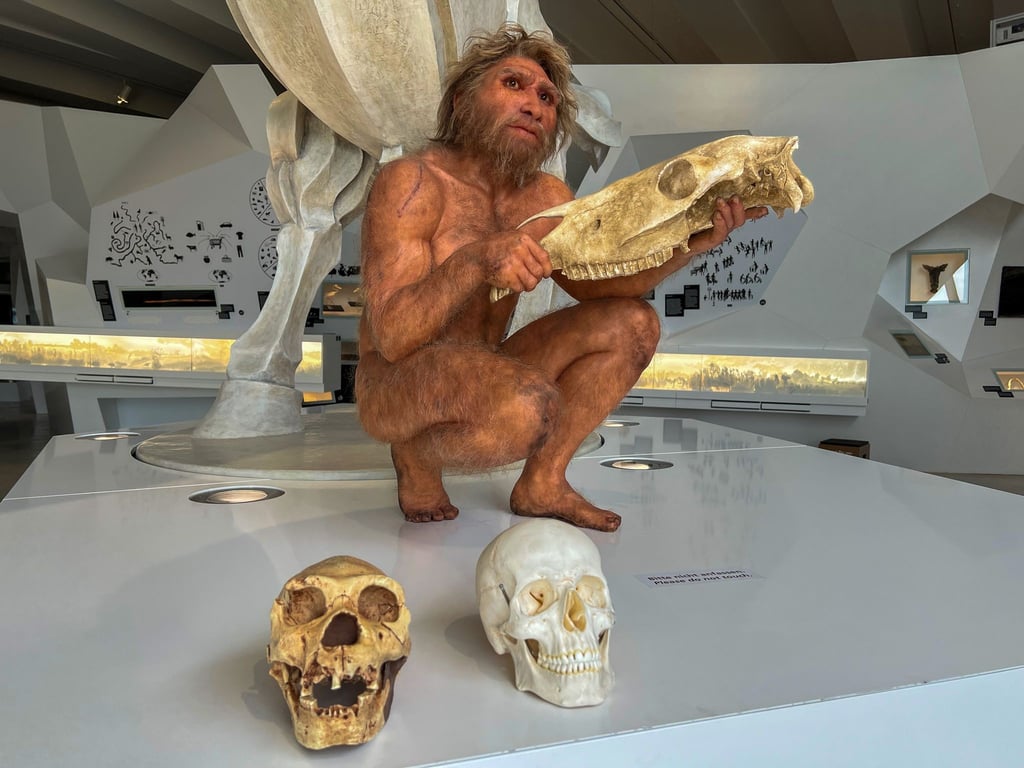

Es folgen Jagdszenen und die realistische Wachsnachbildung eines Homo heidelbergensis. Sechs vollständig erhaltene Wurfspeere sowie die 2,50 Meter lange Stoßlanze sind am Ende des Parcours in einer beleuchteten Vitrine aufgebahrt. Wer sich vorab anmeldet, kann zudem an Führungen durch die Grabungsstätte teilnehmen. Bei Familien-Mitmach-Führungen dürfen anschließend Speere geworfen werden - so wie einst Homo heidelbergensis es wohl tat.

Der Museumsbau scheint dank seiner Spiegelfassade mit der Umgebung und dem Himmel zu verschmelzen. Vom Parkplatz aus ist bei klarer Witterung der höchste Gipfel des Harz’ mit bloßem Auge sichtbar. Kein unwichtiges Detail, denn der 1.141 Meter hohe Brocken muss den Menschen laut Serangeli schon in der Altsteinzeit als Orientierungshilfe gedient haben.

Die Ebene derweil war von einem See überzogen, an dessen Ufern die konkurrierenden Arten lebten. Dessen Sedimente haben dazu beigetragen, dass die Fundstücke konserviert wurden und über so lange Zeit erhalten blieben.

Ans Tageslicht gekommen ist all dies durch die Förderung von Braunkohle in acht bis 16 Metern Tiefe, die Archäologen routinemäßig begleitet haben. Der Tagebau war bis 2016 in Betrieb und hat eine 130 Meter tiefe Narbe in der Landschaft hinterlassen.

Was die Erde in Zukunft noch freigibt, steht in den Sternen. Sicher ist nur, dass Serangeli und sein Team weitergraben. Auch steht Schöningen seit 2023 auf der Kandidatenliste für das Weltkulturerbe.

Unesco-Titel in Sicht?

Wie der 54-Jährige erläutert, sollte sich die zuständige Kommission der Unesco nicht allzu schwer damit tun, den Antrag positiv zu bescheiden: „Der Fundort ist weltweit einzigartig, ein echtes Fenster in die Vergangenheit. Wir können anhand von Knochen, Pflanzenresten, Eierschalen und mehr buchstäblich sehen, wie die Menschen gelebt haben. Das ist von universellem Wert.“

Die Zuerkennung des Ehrentitels dürfte indes mindestens bis 2030 dauern. Unterdessen scheint sich Schöningen im zweiten Anlauf mit seiner neuen Rolle anzufreunden: Fremdelten die Einheimischen zunächst mit der Aufmerksamkeit, so erhält die Steinzeit langsam Einzug ins Stadtbild.

Auf dem von Fachwerkhäusern umringten Burgplatz macht eine Metallskulptur auf die Funde aufmerksam. Der abgebildete Homo heidelbergensis ist akkurat mit einem Speer bewaffnet. Ein paar Kilometer weiter am Tagebau erläutern Schautafeln die Funde.

Wer bei der Gaststätte „Elmhaus“ zu einer Wanderung startet, kann sich über die vier Meter hohe Skulptur eines Waldelefanten wundern. Und im größten Supermarkt Schöningens regeln Ampeln mit Piktogrammen von Steinzeitmenschen den Kassenverkehr.

Wie ihre Pendants an den Kundentoiletten sind diese nicht mit Speeren bewaffnet, sondern mit Keulen. Laut Serangeli ein fundamentales Missverständnis der Geschichtsschreibung, das nach dem Fund der Schöninger Speere korrigiert werden könne. Auch im Rest der Welt.

Links, Tipps, Praktisches:

Reiseziel: Schöningen liegt etwa 40 Kilometer südöstlich von Braunschweig und 60 Kilometer westlich von Magdeburg.

Anreise: Von Berlin benötigt man mit Bahn (Umstieg in Braunschweig) und Bus (ab Helmstedt) gut 2,5 Stunden. Mit dem Auto dauert es ähnlich lang. Nächster Flughafen ist Hannover-Langenhagen.

Forschungsmuseum Schöningen: Das „Paläon“ kostet regulär 9 Euro Eintritt, Kinder zahlen 4 Euro, geöffnet März bis Oktober.

Geführte Besichtigung der Grabungsstätten: Samstags und sonntags von April bis Oktober um 13.30 Uhr, Familien-Mitmach-Führungen durch die Ausstellung mit anschließendem Speerwerfen, samstags und sonntags um 15 Uhr, 3 Euro.

Grenzdenkmal Hötensleben: Drei Kilometer östlich von Schöningen ist ein 700 Meter langer Streifen der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze zu einer frei zugänglichen Gedenkstätte ausgebaut worden.

Weiterführende Informationen: tourismusschoeningen.de