Stadtrundgang "Weimar weiblich" Stadtrundgang "Weimar weiblich": Im Salon der Anna Amalia

Goethe war ja’n Schlitzohr, behauptet Hartmut Enger. Der Küster der Jakobskirche zu Weimar lächelt wissend. Denn: Er hat Beweise! Mit kriminalistischem Gespür hat er nachgeforscht, wie es denn wirklich war, als damals der Klassikergenius seine Dauergeliebte Christiane Vulpius endlich geheiratet hat. Hier, in der Sakristei. Aha, wieder so eine spannende Hintergrundstory! Die erlebt man immer wieder auf dieser besonderen Tour. Unter dem Motto „Weimar weiblich“ führt sie auf die Spuren bedeutender Frauen, die dazu beigetragen haben, dass aus dem Thüringer Provinzstädtchen eine berühmte Stätte der Kultur und Kunst geworden ist.

So gut wie alles darüber weiß Ulrike Müller. Die promovierte Musik- und Literaturwissenschaftlerin hat zwei kluge, schön gestaltete Bücher zum Thema geschrieben und führt gerne auf weiblichen Pfaden durch ihre Stadt und dabei an Orte, die das gängige Touristen-Programm nicht berührt. So manches Histörchen aus dem Nähkästchen der Weimarer Damenriege inbegriffen.

Wie in der Jakobskirche, wo Küster Eger jetzt mit diebischer Freude auf ein Faksimile von Goethes handschriftlichem Heiratsersuchen zeigt. „Ich will meine kleine Freundin ... völlig und bürgerlich anerkennen als die Meine“, schreibt er da. Von wegen „kleine Freundin“! Christiane Vulpius lebte da immerhin schon seit 1788 an seiner Seite und hatte ihm fünf Kinder geboren und über all die Zeit die Missachtung der Weimarer Gesellschaft zu erleiden. „Er hätte sie offiziell nie heiraten können“, bekräftigt Enders.

Doch im Oktober 1806, erläutert der Küster, war die Zeit für Goethes Heirat auf einmal günstig. Herzog Karl August war auf der Flucht, ein Aufgebot nicht nötig – wegen der Napoleonischen Kriege. Was Goethe, das Schlitzohr, prompt ausgenutzt hat, um seine Christiane durch eine Ehe abzusichern. Aber: Eile war geboten! „Sehen Sie, wie ungleichmäßig die Schrift ist? Die Tintenflecken?“, weist Enders auf das Blatt. Tatsächlich! Dem Gesuch ist anzusehen, dass es wie gehetzt geschrieben wurde. Vorsichtig drückt der Küster die Klinke einer Doppeltür. Im Zwischenraum ein unscheinbarer Zettel. Ein einmaliges Dokument: „Hier wurde am 19. Oktober 1806 Johann Wolfgang von Goethe mit Christiane, geborene Vulpius, in der Stille getraut.“

Auf dem Kirchhof hat Christiane auch ihr einsames Grab gefunden. Die Gräber ihrer früh verstorbenen Kinder sind nicht erhalten. Vom Turm der Kirche hat man einen atemberaubenden Rundblick über die Stadt und hört bei Tee und Gebäck noch manche Anekdote aus dem Weimarer Frauenleben. Ein exklusives Extra zum „Weimar weiblich“-Package des Hotels „Amalienhof“.

Neben bekannten Namen ruft Ulrike Müller bei ihrem „weiblichen“ Rundgang durchs Städtchen gerne auch solche Damen in Erinnerung, deren bedeutsames Wirken heute fast vergessen ist. Caritas Emilie von Bernstorff etwa. Ihr weitläufiges Anwesen liegt in Sichtweite der Goethe-Pilgerstätte am Frauenplan. Um die Wende zum 19. Jahrhundert unterhielt die vermögende Dame nicht nur ein eigenes Orchester, sondern auch den bedeutendsten Salon neben dem der Herzogin Anna Amalia. Überhaupt: Salonkultur! Eindeutig Frauensache. Gelegenheit zum hochgeistigen Austausch, aber auch zum Klatsch und Tratsch. Selbst unter dem Dach des Goetheschen Wohnsitzes traf sich eine muntere Damenrunde zum „Gegensalon junger Frauen“. Eingeladen von Ottilie von Pogwisch, Gattin von Goethe-Sohn August. „Die war ziemlich flippig“, meint Ulrike Müller.

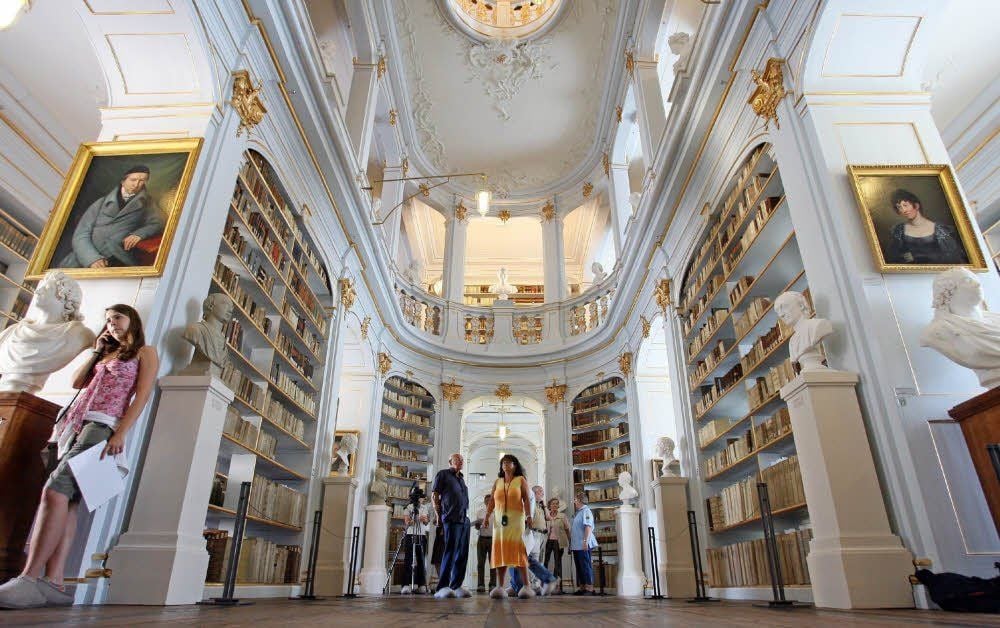

Doch der bedeutendste Treffpunkt war die Tafelrunde der Herzogin Anna Amalia. In der nach ihr benannten Bibliothek weist Ulrike Müller im prächtigen Rokokosaal auf die einzige Frau, die es geschafft hat, neben all den männlichen Größen im Bild dargestellt zu werden: Johanna Schopenhauer, Schriftstellerin und Mutter des berühmten Philosophen. „Eine Ehre“, wie sie meint, „die ihr wohl nur zuteil wurde, weil sie mit dem Hofbibliothekar eng befreundet war.“

Im Wittumspalais hielt die Herzogin ihre legendäre Tafelrunde. „Ein geradezu utopischer Ort“, so Ulrike Müller, „an dem schon damals Männer und Frauen auf Augenhöhe diskutierten.“ Unterm Dach wohnte Luise von Göchhausen. Die Lieblingskammerfrau Anna Amalias („Verwachsen, aber blitzgescheit, mixte Esprit mit Keckheit“) empfing dort in ihrem Salon auch Bürgerliche. Die Sängerin Corona Schröter darunter. Die wurde von Goethe und dem Herzog verehrt. „Und Frau von Stein war eifersüchtig“, lacht Ulrike Müller. Des Herzogs Mätresse, Hofschauspielerin Caroline von Jagemann, residierte im Deutschritterhaus und hatte als reichste Frau von Weimar mehr Geld als der Herrscher.

Vorbei am Schillerhaus, in dem die Schwestern von Lengefeld das Leben prägten. Charlotte, die Schiller geheiratet hatte und ihre mit Wilhelm von Wolzogen in zweiter Ehe (eine der ersten „Geschiedenen“!) verheiratete, schriftstellernde Schwester Caroline als sein geistiges Gegenüber. Im Gebäude des heutigen Stadtmuseums wohnte die Familie des späteren Verlegers Bertuch. Dessen Frau hatte die Idee einer Kunstblumen-Manufaktur als Erwerbsmöglichkeit für verarmte bürgerliche Frauen. Womit sich der Kreis zu Christiane Vulpius schließt. Denn die hatte dort gearbeitet, bevor sie Goethe begegnete.

Es sind noch so viele Frauen und Geschichten, auf die man bei der „Weimar weiblich“-Tour trifft. Die Frau von Stein natürlich. In deren Haus übrigens bei jüngsten Untersuchungen endgültig die Fama von jener Tapetentür widerlegt wurde, durch Goethe sie heimlich besucht haben soll – an der bewussten Stelle zum Nachbargrundstück befindet sich eine solide Feuerwand. Die schöne Herzogin Maria Pawlona, die mit märchenhafter Mitgift nach Weimar gekommen war, wo sie unter anderem für soziale Einrichtungen wie eine Haushaltsschule für Frauen sorgte.

Ein soziales Engagement, das 1876 in einem „Verein für weibliche Kunstindustrie“ mündete. Aus dieser Einrichtung ging die erste und einzige Werkmeisterin des Bauhauses hervor, die Weberin Helene Börner. Bauhaus-Künstlerinnen wie die Keramikerin Marguerite Friedlaender, die Textilgestalterin Gunta Stölzl oder die Möbeldesignerin Lilly Reich führten zum Frauenbild der Moderne in Weimar.

Buchtipp: „Die klugen Frauen von Weimar“ von Ulrike Müller, das Taschenbuch erscheint am 11. März im Insel Verlag, 12,95 Euro und „Bauhaus-Frauen“, Elisabeth Sandmann Verlag, 24,80 Euro