Teil 22: Impfstoffe Von Tierversuchen bis zur Chargennummer: Wie kommen Impfstoffe auf den Markt?

Halle (Saale) - Sicher und wirksam - so sollen Impfstoffe sein. Um das zu garantieren, durchlaufen sie vor ihrer massenhaften Anwendung ein umfassendes Prüf- und Zulassungsverfahren, das in der Regel mehrere Jahre in Anspruch nimmt.

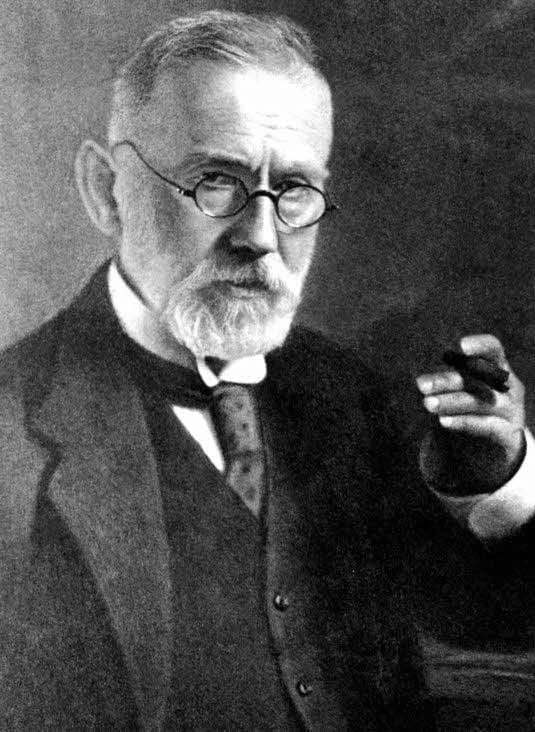

In Deutschland ist dafür das Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen zuständig. Es trägt im Namen auch den Zusatz: Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel.

Wenn es sich um einen Impfstoff handelt, der für den gesamten europäischen Markt zugelassen werden soll, was heute in aller Regel der Fall ist, dann hat dafür die europäische Arzneimittelagentur (EMA), eine Agentur der Europäischen Union, den Hut auf. Natürlich in enger Zusammenarbeit mit den entsprechenden nationalen Behörden.

Identische Prüfverfahren für Impfstoffe in Europa und Deutschland

Ob aber auf nationaler oder europäischer Ebene - das Prüfverfahren unterscheidet sich nicht. Am Anfang steht ein durch die Forschung entwickelter potenzieller Impfstoff. „Bevor der aber das erste Mal am Menschen getestet werden kann, muss alles getan werden, um eine Gefährdung der Test-Teilnehmer soweit es irgend geht auszuschließen“, sagt Dr. Susanne Stöcker, Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). „Jemand, der geimpft wird, ist gesund. Er will das auch bleiben und nach Möglichkeit null Risiko haben“, fügt sie hinzu. Deswegen seien Prüfungen von Impfstoffen noch wesentlich umfassender also solche pharmazeutischer Arzneimittel.

Zunächst aber wird wie bei allen Arzneimitteln mit sogenannten vorklinischen Versuchen gestartet. „Dabei ist die Prüfung an Tieren leider nicht immer vermeidbar, wird aber nach strengen Kriterien durchgeführt“, sagt Stöcker. Von entscheidender Bedeutung ist es, dass das Tiermodell aussagefähige Daten zur Toxizität (Giftigkeit) liefern und mit dem Krankheitserreger, um den es geht, überhaupt infiziert werden kann. Es geht darum, herauszufinden, ob der Impfstoff-Kandidat überhaupt in der Lage ist, die Bildung von Antikörpern gegen die Krankheitserreger anzustoßen. Die Wissenschaftler sprechen von einer Immunantwort, die sie nach der Injektion erwarten. Zeigen die Ergebnisse, dass der Impfstoff-Kandidat von den Tieren vertragen wird und eine Antikörperantwort hervorruft, kann mit den klinischen Prüfungen am Menschen begonnen werden.

Phase I: Nach dem Tierversuch folgt der erste Test am Menschen

In Phase I wird geprüft, ob das, was beim Tier funktioniert hat, auch beim Menschen klappt. „Der Impfstoff wird dabei in einer sehr niedrigen Konzentration verabreicht“, erklärt Stöcker. In dieser Phase stehe nicht die Wirkung im Vordergrund, sondern die Frage der Verträglichkeit. Einbezogen werden auch nur 30 bis 50 Menschen. „Wenn die Teilnehmer den Impfstoff gut vertragen und möglicherweise sogar erste Hinweise auf Antikörperbildung vorliegen, dann kann mit der nächsten Phase begonnen werden“, sagt die PEI-Sprecherin.

Phase II: Klinische Studie mit maximal 400 Probanden

In Phase II nehmen an den klinischen Studien dann schon zwischen 200 und 400 Menschen teil. Nun geht es um die optimale Dosis des potenziellen Impfstoffes. Diese wird bei den Studienteilnehmern langsam erhöht, um den Punkt zu finden, an dem es bei guter Verträglichkeit zu einer deutlichen Immunantwort kommt.

Phase III: Beginn der eigentlichen Zulassungsstudien

Verläuft auch das alles zufriedenstellend, dann startet Phase III. Das sind die eigentlichen Zulassungsstudien, in die bis zu 10 000 Menschen einbezogen werden. „Und zwar wird der Impfstoff jetzt an den Menschen getestet, die ihn später auch bekommen sollen“, sagt Stöcker. „Das heißt, für einen Impfstoff, der beispielsweise für Säuglinge und Kleinkinder vorgesehen ist, müssen ein paar Tausend Eltern gefunden werden, die bereit sind, ihren Säugling oder ihr Kleinkind an einer Studie teilnehmen zu lassen“, betont sie. Das sei mitunter nicht so ganz leicht. In dieser Phase geht es dann neben der Sicherheit vor allem um die Wirksamkeit. „Da es sich aus ethischen Gründen ausschließt, Menschen mit Krankheitserregern zu infizieren, gelingt das nur auf indirektem Weg, also über den Nachweis von Antikörpern und Gedächtniszellen, die die Reaktion auf Krankheitserreger noch nach längerer Zeit sicherstellen.“

Die Teilnahme an solchen klinischen Studien ist übrigens generell freiwillig. Das PEI genehmigt sie - und zwar jede Phase einzeln - immer auf der Grundlage des eingereichten Antrags, der neben der Beschreibung des Studiendesigns gegebenenfalls auch die Auswertung der vorangegangenen Phase enthält. Wie bei zugelassenen Impfstoffen müssen Verdachtsfälle von Nebenwirkungen gemeldet werden und das PEI bewertet diese. Neben dem PEI schaut die Ethikkommission sehr genau darauf, wie die Probanden gewonnen, aufgeklärt und dann medizinisch betreut werden. Und ob es eine Versicherung für sie gibt.

Wenn die Phase III, die über einen sehr langen Zeitraum verläuft, beendet ist, kann der Zulassungsantrag gestellt werden. „Dann werden hier im Institut alle Daten aus der vorklinischen und klinischen Prüfung bewertet, und wir machen auch selbst experimentelle Prüfungen, um zu sehen, ob die Daten und Ergebnisse des Antragstellers nachvollziehbar sind“, sagt Stöcker. Die Bearbeitung eines Zulassungsantrags könne noch einmal bis zu einem Jahr dauern, wenn sich beispielsweise bei der Bewertung Fragen ergeben oder weitere Daten angefordert werden müssen.

Phase IV: „Post Marketing Studien“ für Langzeitwirkungen

Als Phase IV können sogenannte „Post Marketing Studien“ gefordert werden, wenn der Impfstoff schon massenhaft angewendet wird, um beispielsweise Daten zur Langzeitwirkung zu erhalten. Es kann aber auch darum gehen, sehr seltene Nebenwirkungen zu erkennen, die in den klinischen Studien noch nicht aufgetreten sind. „Wenn man Nebenwirkungen herausfinden will, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 000 Impflingen auftritt, dann müssen mindestens 3 000 Menschen geimpft werden“, sagt Stöcker. Das heißt, Nebenwirkungen, die vielleicht nur in einem von 50 000 Fällen auftreten, könnten nur in diesen Langzeitstudien festgestellt werden. Unabhängig davon dient aber auch das System der Spontanerfassung von Verdachtsfällen dazu, solche sehr seltenen Nebenwirkungen schnell erkennen zu können.

Übrigens - im Unterschied zu pharmazeutischen Arzneimitteln wie Kopfschmerztabletten - ist für Impfstoffe eine staatliche Prüfung für jede produzierte Charge vorgeschrieben. Eine Charge umfasst alles, was in einem einheitlichen Herstellungsgang produziert wird - angefangen bei der Aufbereitung der Krankheitserreger bis hin zu den fertigen Spritzen. „Diese Prüfung erfolgt sowohl über die Bewertung einer schriftlichen Dokumentation des konkreten Herstellungsgangs, die der Zulassungsinhaber beim PEI einreichen muss, als auch durch experimentelle Überprüfung von Stichproben im Institut selbst“, sagt Stöcker. Erst wenn das zu einem positiven Urteil kommt, dann wird diese Charge freigegeben.