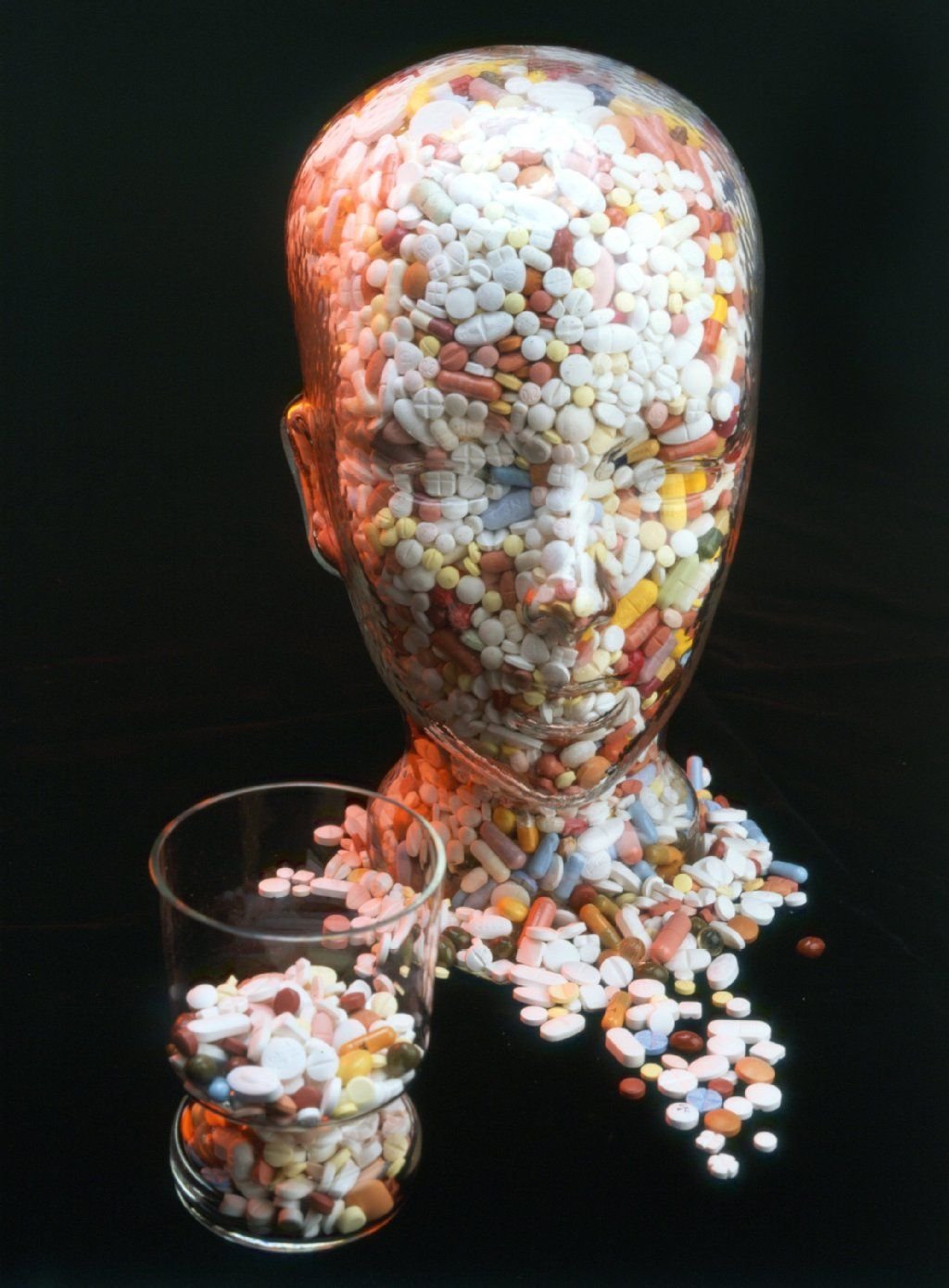

Studie zum Hirndoping Studie zum Hirndoping: Doping gegen den Arbeitsstress

Berlin - Ritalin ist eigentlich für die Behandlung der Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern und Jugendlichen gedacht. Doch immer mehr Erwachsene greifen zu dieser Pille und anderen Beruhigungs- oder Aufputschmitteln. Dabei sind diese Menschen gar nicht krank. Mit „Hirndoping“ versuchen sie, Stress und Leistungsdruck im Job zu bewältigen oder die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes zu beherrschen. Nach einer neuen Studie der Krankenkasse DAK nehmen bis zu fünf Millionen Beschäftigte leistungssteigernde oder stimmungsaufhellende Medikamente. Experten schlagen Alarm.

Nach den Daten des DAK-Gesundheitsreports 2015 haben 6,7 Prozent der Berufstätigen bereits einmal im Leben verschreibungspflichtige Medikamente als Dopingmittel für den Arbeitsplatz verwendet. 2008 waren es in einem vergleichbaren DAK-Report 4,7 Prozent. Auch die Zahl der regelmäßigen Jobdoper (mindestens zwei Mal im Monat) stieg, und zwar von geschätzten 800.000 auf nunmehr eine Million Beschäftigte. Diese Werte wurden durch eine Online-Befragung ermittelt, die Forscher gehen aber von einer deutlich höheren Dunkelziffer derjenigen aus, die das sogenannte pharmakologische Neuroenhancement oder „Hirndoping“ betreiben. Die Zahl wird auf zwölf Prozent geschätzt, was hochgerechnet fünf Millionen Beschäftigten entspräche.

Schüchternheit überwinden

Die Autoren der Studie haben vier Gruppen von Medikamenten ausgemacht, die für das Doping am Arbeitsplatz verwendet werden: Von Stimulanzien (unter anderem Ritalin gegen ADHS) erhoffen sich die Nutzer eine Verbesserung der Konzentration und erhöhte Wachheit. Um eine bessere Gedächtnisleistung geht es bei den Antidementiva, die eigentlich zur Behandlung der Alzheimer-Demenz eingesetzt werden. Antidepressive sollen helfen, die Stimmung aufzuhellen sowie Unsicherheit und Schüchternheit zu überwinden. Betablocker, offiziell verwendet bei Bluthochdruck und Herzerkrankungen, werden genutzt, um Stress, Nervosität und Lampenfieber abzubauen.

Beschafft werden diese verschreibungspflichtigen Medikamente im Internet oder legal über eine Verschreibung beim Arzt. Durch eine Analyse der Arzneimitteldaten von 2,6 Millionen erwerbstätigen DAK-Versicherten stellten die Forscher zum Beispiel fest, dass Ritalin in jedem zehnten Fall ohne nachvollziehbare Diagnose verschrieben wurde. Hier handelt es sich also möglicherweise um eine Gefälligkeit des Arztes.

Die Forscher haben auch untersucht, wer die Medikamente nimmt: Es sind anders als vermutet nicht überwiegend junge Leute, denen eine gewisse Affinität zu Drogen nachgesagt wird, sondern Beschäftigte zwischen 40 und 50 Jahren. Zu den Hirndopern gehören zudem entgegen der gängigen Meinung nicht nur Top-Manager, sondern immer stärker auch Menschen mit einfachen Tätigkeiten oder unsicheren Jobs.

Wichtige Verhandlungen mit Pillen

Auslöser für den Griff zur Pille sind meist hoher Leistungsdruck sowie Stress und Überlastung. Vier von zehn Dopern gaben an, bei anstehenden Präsentationen oder wichtigen Verhandlungen Medikamente einzunehmen. Männer versuchen so vor allem, berufliche Ziele noch besser zu erreichen. Frauen nehmen eher Medikamente, damit ihnen die Arbeit leichter von der Hand geht und sie emotional stabil genug sind.

Menschen, die an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten oder bei denen Fehler schwerwiegende Konsequenzen haben können, greifen eher zu leistungssteigenden Medikamenten, zeigt die DAK-Analyse. Beschäftigte, die viel mit Kunden zu tun haben, nehmen hingegen überwiegend Tabletten zur Stimmungsverbesserung: Fast jede fünfte Frau nennt viele Kontakte mit Menschen als Grund für den Medikamentenmissbrauch.

„Auch wenn Doping im Job in Deutschland noch kein Massenphänomen ist, sind diese Ergebnisse ein Alarmsignal“, warnt DAK-Vorstandschef Herbert Rebscher. Er verwies auf ein weiteres, beunruhigendes Studienergebnis: Danach sind zehn Prozent derer, die bisher kein Hirndoping betreiben, grundsätzlich aufgeschlossenen für die Einnahme leistungssteigender oder beruhigender Medikamente. Vermutlich sei die Dunkelziffer noch höher, sagte Rebscher. Er und der Dopingexperte Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz, warnten insbesondere vor den Nebenwirkungen der Präparate.

Oft zeigten die Medikamente nur kurzfristige und minimale Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Demgegenüber stünden hohe gesundheitliche Risiken wie Herzrhythmusstörungen, Kopfschmerzen, Nervosität und Schlafstörungen bis hin zur Persönlichkeitsveränderung und Abhängigkeit. Lieb: „Eine Wunderpille gibt es nicht.“