Kunstgeschichte Willi Sittes Partisanenlegende

Eine Recherche zur Biografie des umstrittenen DDR-Künstlers enthüllt eine Lüge.

07.10.2021, 20:00

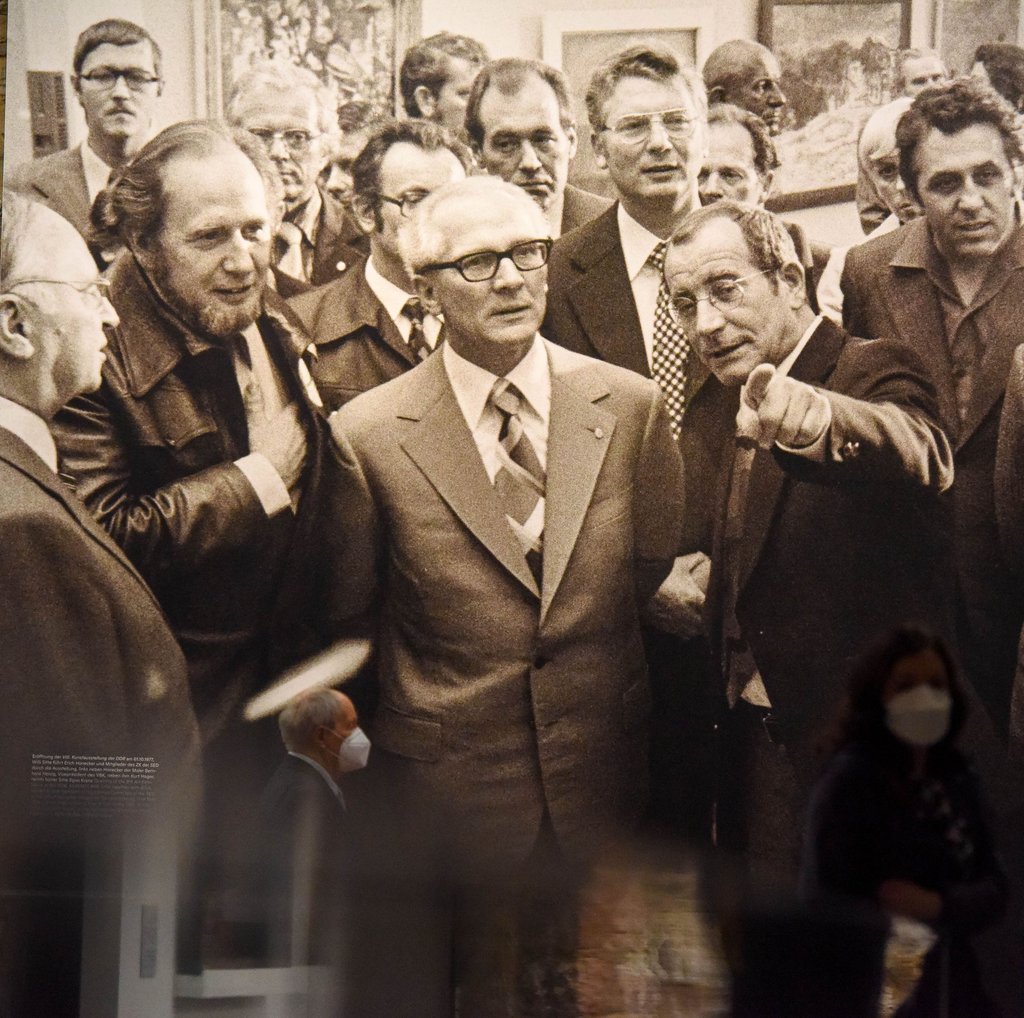

Halle/MZ - Mehr als 30 Jahre hat es gebraucht, bis man sich nun ein umfassendes Bild von dem Maler und Kulturpolitiker Willi Sitte zu machen versucht. Einen früheren, politisch umstrittenen Ausstellungsversuch im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg hatte Sitte (1921-2013) schließlich selbst abgesagt. Seit dem 3. Oktober ist im Kunstmuseum Moritzburg in Halle die Ausstellung „Sittes Welt“ zu sehen, am Abend dieses Tages hat sie es in das ARD-Kulturmagazin „titel, thesen, temperamente“ geschafft.