Wiederentdeckung des Bauhäuslers Xanti Schawinsky Wiederentdeckung des Bauhäuslers Xanti Schawinsky: Der auf Bildern tanzt

Magdeburg - Die Schau besichtigend und gebannt die Vielseitigkeit des Werkes von Xanti Schawinsky bestaunend, stellt sich die Frage, warum er in der Geschichte des Bauhauses nur eine nebensächliche Rolle spielt. 1904 als Sohn polnisch-jüdischer Eltern in Basel geboren, war Alexander Schawinsky, der sich selbst Xanti nannte, ab 1924 Schüler des Bauhauses in Weimar und Dessau, später innovativer Grafik-Designer und ein früher Vertreter der Multimedia-Kunst. „Wir können uns auch nicht erklären, warum Schawinsky nicht Teil der Bauhaus-Erinnerung ist“, sagt Judith Mader vom Kunstmuseum Unser Lieben Frauen Magdeburg. „Ein Grund könnte sein, dass Schawinsky ein Experimentator war, der ein vielfältiges, aber kein in sich geschlossenes Werk hinterlassen hat.“

Dass dieser wenig bekannte Vertreter der Avantgarde der Weimarer Republik nun gerade in Magdeburg eine Retrospektive erhält, hat zwei Ursachen: Schawinsky ist ein wichtiger Vertreter jener „angewandten Moderne“, die in der Zwischenkriegszeit auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt gelebt wurde und an die derzeit das Ausstellungsprojekt „Große Pläne!“ erinnert, zu der auch die Schau „Xanti Schawinsky – Vom Bauhaus in die Welt“ gehört. Andererseits ist Schawinsky mit Magdeburg direkt verbunden: Zwischen 1929 und 1931 war er in der Grafikabteilung des Städtischen Hochbau-Amtes tätig. In dieser Zeit fotografierte er auch leidenschaftlich.

Fotofunde im Stadtarchiv

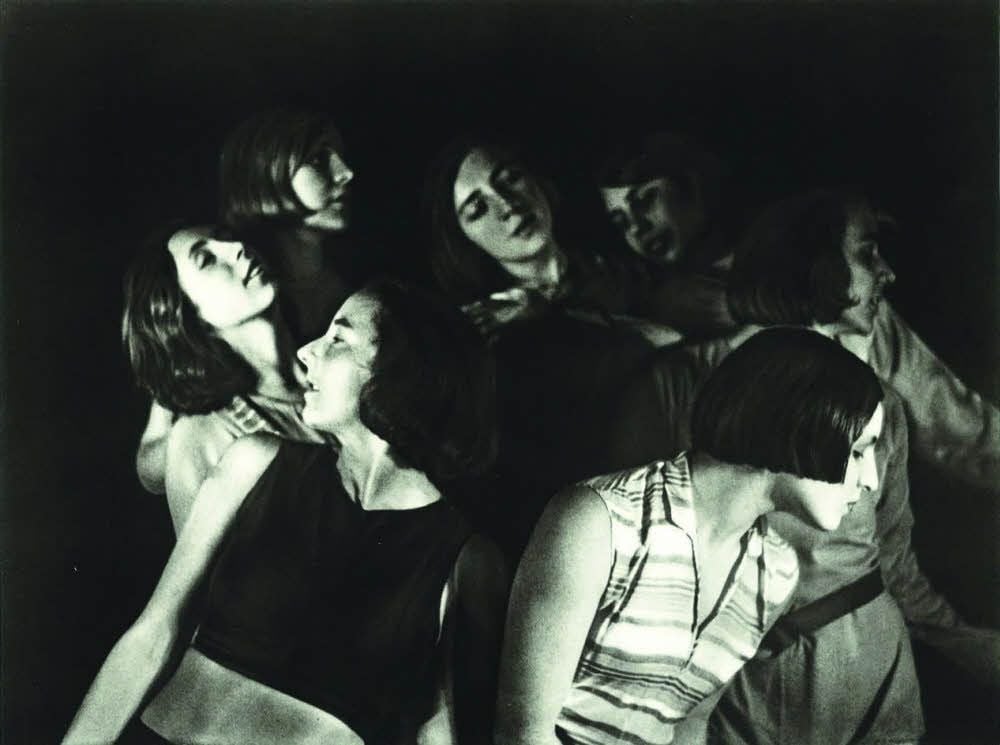

Im Zuge der Vorbereitung der Ausstellung – für die vor allem The Schawinsky Estate aus der Schweiz Exponate zur Verfügung stellte – konnten im Magdeburger Stadtarchiv Fotos ausfindig gemacht werden, die der Schweizer in der Elbestadt aufgenommen hatte: So blickte er hinter die Kulissen des Stadttheaters und 1930 auf dessen Bühne, wo gerade die Tanz-Kompanie von Gret Palucca probte. Er hielt die Produkte der Puppenfabrik von Hugo Nehab ebenso im Bild fest wie altstädtische Straßenszenen.

Eine erste Berührung mit Magdeburg hatte Schawinsky 1927. Nach einem Intermezzo als Szenograf am Stadttheater Zwickau - wo er Entwürfe für Inszenierungen zu Werken von Goethe, Molière und Friedrich Hebbel erarbeitete, aber nur ein Bühnenbild für Walter Hasenclevers Drama „Mord“ realisieren konnte - zurück am Bauhaus in Dessau, gestaltete er für die internationale Theaterausstellung in Magdeburg seine kühnste Bühnen-Idee: die „konstruktive Raumbühne“. Die hat die Form einer Kugel, in deren Innern sich verschiedene Bühnen-Ebenen befinden und auch die Zuschauer Teil des Geschehens sein sollten. Zu dieser gehören ferner ein Aufzugturm, Brücken, ein Rad für akrobatische Vorführungen sowie ein gläsernes Becken für Unterwasserdarbietungen. Kurz: ein Gesamtkunstwerk.

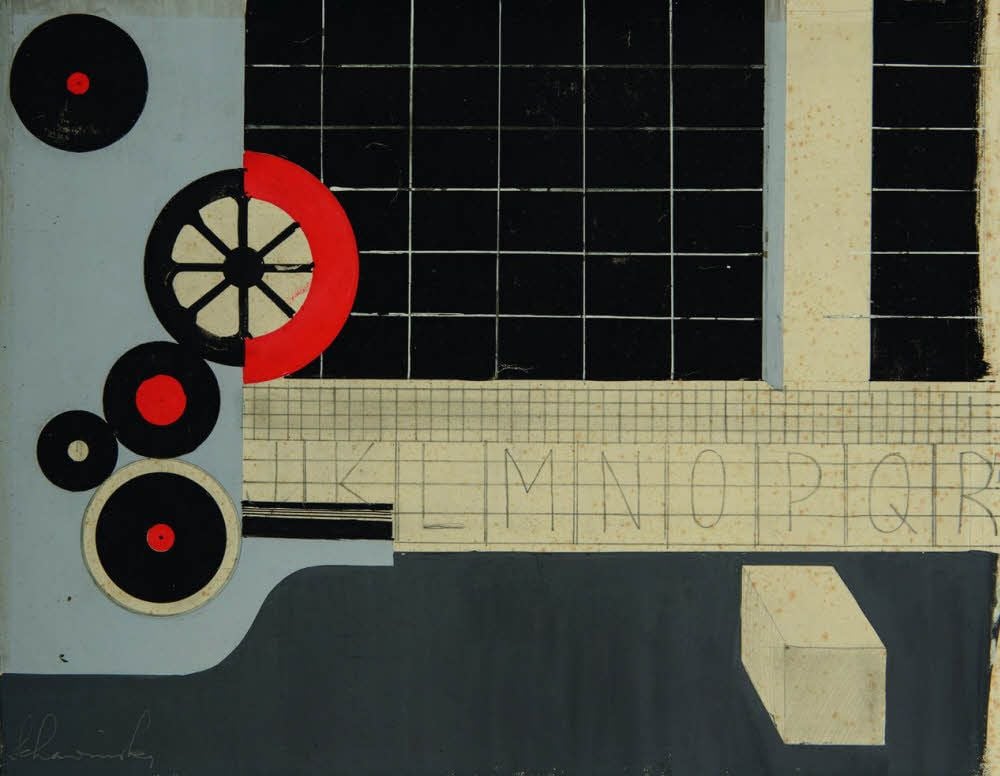

Das „Raumtheater“ bündelt alle Ideen zur Bühnengestaltung, die Schawinsky während seiner Zeit als Bauhaus-Schüler in der Bühnenwerkstatt Oskar Schlemmers entwickelt und als Lehrer für Bühnenbild fortgeführt hat. Beginnend 1925 mit seinen „Spectodrama“-Arbeiten, auf denen er visuell mit der Wirkung von zwei- und dreidimensionalen Objekten für eine Guckkastenbühne experimentierte.

In Weimar und Dessau betätigte sich Schawinsky aber nicht nur als Theatertheoretiker, sondern auch als Bühnenpraktiker. Er sorgte mit eigenen Stücken für Furore, die Ballett und Pantomime, Sprech- und Musiktheater zusammenführten. Schawinsky, der auch passabel Saxophon spielte, gestaltete etwa 1926 die Feier zum Richtfest für das Dessauer Bauhausgebäude. Zu der als „ballettartiger Pantomime“ umschriebenen Darbietung „Feminine Repitition“ gehörte auch Schawinskys „Steppmaschine“, die in einer Nachbildung der Stiftung Bauhaus Dessau ausgestellt ist.

Hin zur abstrakten Malerei

1932 wegen antisemitischer Anfeindungen von Magdeburg nach Berlin umgezogen, wählte er 1934 die Emigration. Zunächst in Italien als Grafikdesigner tätig, ging Schawinsky in die USA, wo er am Black Mountain College in North Carolina einen Lehrstuhl für Zeichnen, Farblehre und Bühnenstudien erhielt. Hier entwickelte Schawinsky seine Theatervisionen weiter, ehe er nach New York wechselte, wo er Grafikdesign und ab 1950 gegenstandslose Malerei unterrichtete. (mz)

Letztere praktizierte Schawinsky fortan mit Passion. In drei Räumen des Magdeburger Kunstklosters sind abstrakte Arbeiten zu sehen, die von den 1950er Jahren an bis zu seinem Tod 1979 entstanden. Von Mitte der 1950er Jahre datieren die Monumentalgemälde aus der Serie „Dance“ (Tanz). Auf diesen hat Schawinsky die Farbe unter seinen Schuhsohlen tanzend auf den Leinwänden verteilt.

Einen Schritt weiter ging er auf der in den 1960er Jahren folgenden Serie „Tracks“ (Spuren): Hier fuhr er mit den Autorädern erst durch ein Farbbad, dann wiederholt über die Leinwand. Ein Super-8-Film zeigt Schawinsky bei der strapaziösen Arbeit: in seinem kirschroten Sportcabrio sitzend und immer wieder vor- und zurückfahrend.

Das Frühwerk Xanti Schawinskys bereichert unser Wissen über das Laboratorium der Moderne, das das Bauhaus gewesen ist, ebenso um faszinierende Aspekte wie sein Spätwerk, das die Brücke zum abstrakten Expressionismus und zur „Action Painting“ von Künstlern wie Jackson Pollock schlägt.

„Xanti Schawinsky – Vom Bauhaus in die Welt“, Kunstmuseum Unser Lieben Frauen Magdeburg, bis 25. September, Di-Fr 10-17 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr

(mz)