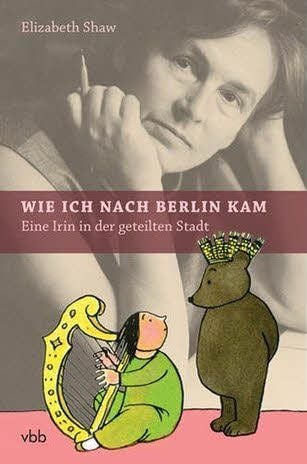

Wie ich nach Berlin kam Wie ich nach Berlin kam: Elizabeth Shaw erzählt aus ihrem Leben

halle/MZ - Ob sie mit ihrem Landsmann, dem irischen Dramatiker George Bernhard Shaw verwandt sei, das wurde sie in Ostberlin am häufigsten gefragt. Gewöhnlich zögerte Elizabeth Shaw mit der Antwort. Denn die ließ der „Klassikerin des Kinderbuches“ (Gabriele Mucchi) die Wahl.

Einerseits hätte sich die Grafikerin, die mit ihren Kinderbüchern wie „Der kleine Angsthase“ oder „Zilli, Billi und Willi“ zu den besten Künstlern ihres Faches gehörte, im Glanz des alten Bestsellerautors sonnen, andererseits auch für eine abrupte Enttäuschung sorgen können. Die Wahrheit war aber: Sie wusste es nicht. Konnte es auch gar nicht wissen. Denn alle genealogischen Unterlagen Irlands wurden vernichtet, als der Oberste Gerichtshof in Dublin 1922 niedergebrannt wurde.

Mit der Stammbaumfrage eröffnet Elizabeth Shaw, die 1920 in Belfast geboren wurde und 1946 von London weg nach Berlin übersiedelt war, ihre Erinnerungen. Die waren 1990 erstmals im Aufbau-Verlag erschienen und liegen nun in erweiterter Neuauflage im Verlag für Berlin-Brandenburg vor: ins Deutsche übersetzt von Wolfgang de Bruyn und mit einem Vorwort von Anne Schneider, der Tochter von Elizabeth Shaw. Ein Buch, das man gerne zur Hand nimmt.

Denn die Frau von der irischen Insel war - vor allem als Buchgestalterin, aber nicht nur - eine geniale, ganz und gar eigenständige Künstlerin. Als eine von Westen her in die spätere DDR eingereiste Ausländerin zudem eine vergleichsweise unabhängige und genau beobachtende Zeugin des Alltags, aus der Mitte des Kulturmilieus heraus. So bietet die Shaw Seitenblicke auf einige Akteure der bis heute ungeschriebenen DDR-Kulturgeschichte der 50er Jahre.

„Wie ich nach Berlin kam“ ist das Buch überschrieben, an dessen Fertigstellung Elizabeth Shaw von 1988 an gearbeitet hat. Warum sie nach Berlin kam, ist schnell beantwortet: der Liebe wegen. Die von dem großen englischen Bildhauer Henry Moore protegierte Künstlerin folgte ihrem 1944 geheirateten Mann: dem deutschen Emigranten und Grafiker René Graetz (1908-1974), der 1946 in die KPD eintrat und von Berlin aus endlich ein neues Deutschland mitgestalten wollte. Dort wurde das junge linke Paar sofort umworben. Graetz wurde angeboten, an der Kunstschule Weimar als Lehrer anzufangen. Was deren Direktor, der Stalin-Allee-Architekt Hermann Henselmann, aber ablehnte: „Ihr seid Großstadtleute und solltet in Berlin bleiben.“

Zum Glück für den Leser. Elizabeth Shaw, die zuerst für die 1949 eingestellte Satirezeitschrift „Ulenspiegel“ und unter Rudolf Herrnstadt kurzzeitig für das „Neue Deutschland“ zeichnete, bietet einige reizvolle Skizzen von Menschen, denen sie nur im Ostberliner Kulturzirkel oder in der Randberliner Siedlung Kleinmachnow begegnen konnte. Einer Art DDR-Künstler-Kolonie, in der Shaw und Graetz die frühen Jahre verlebten.

„Wir alle waren große Bewunderer Stalins und davon überzeugt, dass alles, was aus Moskau kam, nur Gutes sein konnte, auch wenn es manchmal verwirrend war“, schreibt die Shaw. Sie berichtet von der wachsenden Isolation des Physikers und Dissidenten Robert Havemann: „Er war ein Träumer realistischer Art“. Sie erzählt von den Landaufenthalten bei Bodo und Alma Uhse, einem Wochenende im Waldsieversdorfer, mit einer chinesischen Seidenfahne beflaggten Haus von John Heartfield, malt die langen Sommer in dem noch schwer erreichbaren Ostseebad Ahrenshoop aus und erwähnt, wie sie bei dem Komponisten Ernst Hermann Meyer ein heißes Bad nehmen wollte, und dabei sah, wie Meyer und der Dichter Louis Fürnberg gemeinsam an dem Lied arbeiteten mit dem schlagenden Refrain „Die Partei hat immer recht“.

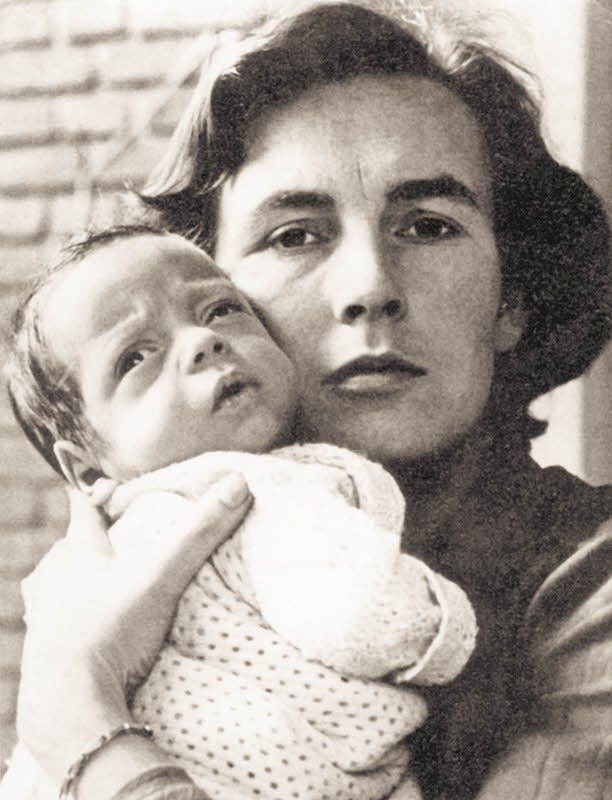

Kulturpolitische Miniaturen aus einer Gesellschaft, die der Shaw doch immer etwas fremd blieb. Die zu verlassen für die Mutter von zwei Kindern aber nie in Frage kam. Auch das Irland ihrer Kindheit war ihr längst fern. Um Geld in den Haushalt zu bringen, erfand die Künstlerin Anfang der 60er Jahre „Der kleine Angsthase“ und „Gittis Tomatenpflanze“. Zwei Bestseller. Fortan war der klare und heitere Strich der Zeichnerin Elizabeth Shaw aus der deutschen Buchwelt nicht mehr wegzudenken. Obwohl von ihrer Seite aus immer kleine Reserviertheit blieb. Testamentarisch verfügte Elizabeth Shaw, dass ihre Asche in die Irische See zu streuen sei, was im Sommer 1992 geschah.