Teil vier der Krimi-Saga erschienen Teil vier der Krimi-Saga erschienen: Viel Wirbel um Millennium-Fortsetzung "Verschwörung"

An diesem Donnerstag kommt ein Buch in die Läden, das es eigentlich gar nicht gibt. Es ist der vierte Teil von Stieg Larssons Millennium-Saga, die so von einer Trilogie zur Quadrologie anwächst, was leider etwas sperrig klingt. Aber das ist noch das geringste Problem. Denn verfasst wurde das Buch, dessen deutscher Titel „Verschwörung“ nahtlos an die Vorgänger „Verblendung“, „Verdammnis“, „Vergebung“ anschließt, nicht von Stieg Larsson, der seit elf Jahren tot ist, sondern von dem schwedischen Autor David Lagercrantz. Man könnte es also auch „Verarschung“ nennen, doch warten wir erstmal ab, was drin steht. Bisher wurde nur eine kurze Leseprobe veröffentlicht. Das komplette Werk von 608 Seiten wird erst am Erscheinungstag den Rezensenten geschickt. Und natürlich den Buchhandlungen, millionenfach, in vorerst 27 Ländern weltweit. Übersetzt in fast ebenso viele Sprachen.

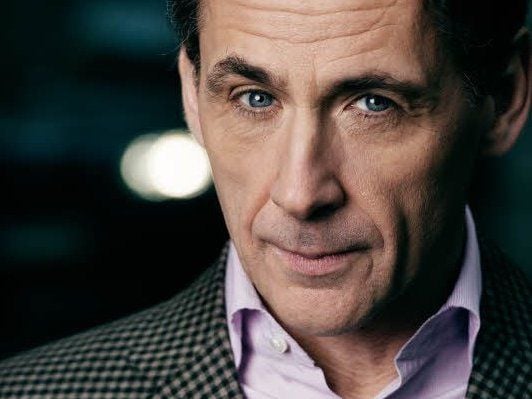

David Lagercrantz hat lange Zeit als Journalist gearbeitet, bevor er sich der Schriftstellerei zuwandte. In Schweden ist der 52-Jährige mit seinen Romanen über historische Figuren bekannt, wie zum Beispiel den britischen Mathematiker Alan Turing, der im Zweiten Weltkrieg die Chiffriermaschine der Deutschen zu entzaubern half, die sogenannte Enigma. „Mich haben immer Genies interessiert“, sagt Lagercrantz in einem Werbespot seines Verlages. „Ich habe über Zlatan Ibrahimovic geschrieben, ein Fußballgenie. Und nun Lisbeth Salander, ein anderer Typus von Genie.“

Das Schweigegelübde

Nach dem verhaltensauffälligen Fußballer nun also die verhaltensauffällige Hackerin. Was ihn en détail an dieser Frau fasziniert, wird er vielleicht auch noch erzählen. Es heißt, er habe in Stockholm mehr als zwanzig Interviews gegeben, die jedoch erst nach der Veröffentlichung des Romans publiziert werden dürfen. Die letzten Tage habe der Autor, der von sich sagt, recht gesprächig zu sein, auf einer kleinen finnischen Insel verbracht. Damit er nichts ausplaudert. In den Verlagen ging die Datei mit dem Roman nur per Kurier hin und her, E-Mail und SMS waren streng verboten. Nur ein paar Leute hatten Zugang zu dem Text. Selbst die Übersetzer mussten ein Schweigegelübde ablegen.

Seit Harry Potter hat es solche Geheimnistuerei nicht mehr gegeben. Zumindest das Marketing des schwedischen Norstedts-Verlags funktioniert schon mal perfekt. Die Entstehungsgeschichte des neuen Romans hat allerdings auch selbst das Zeug zu einem Thriller, da gibt es gar nicht viel zu inszenieren. Es geht um ein rätselhaftes Manuskript, um Familienzwist, eine Erbschaft und selbstverständlich auch um sehr viel Geld. Und es geht um Paranoia. Für die Arbeit an dem neuen Buch benutzte David Lagercrantz einen Laptop, der nicht an das Internet angeschlossen war. Damit ihm nicht etwa eine echte Salander den Text klaut, wie er sagt. Stieg Larsson hätte sich das alles nicht besser ausdenken können.

Seine Millennium-Romane um den investigativen Reporter Mikael Blomkvist und die geniale Hackerin Lisbeth Salander, die gemeinsam den übelsten politischen Machenschaften in ihrem Heimatland auf die Spur kommen, sind weltweit 82 Millionen Mal verkauft worden. Der Stoff wurde verfilmt, zunächst in Schweden, dann in Hollywood, es gibt Millennium-Comics, Features, Hörbücher. Und von all dem hat der Autor nichts mehr erfahren, geschweige denn etwas gehabt. Er ist am 9. November 2004 im Alter von fünfzig Jahren an einem Herzinfarkt gestorben, noch ehe der erste Teil seines Jahrhundert-Werkes erschienen war, das insgesamt einmal zehn Bände umfassen sollte. Sein Testament aus den Siebzigerjahren schloss mit den Worten: „Geht alle zusammen einen Kaffee trinken. Lebt und lasst es euch gutgehen!“ Es war notariell nicht beglaubigt und damit sowieso ungültig.

Es hätte aber ohnehin nicht viel geholfen, denn bei Larssons Tod hatte er so gut wie nichts zu vererben, bis auf eine 53-Quadratmeter-Wohnung in Södermalm, dem früheren Arbeiterviertel von Stockholm, wo er mit seiner Lebensgefährtin Eva Gabrielsson gewohnt hat. Das Paar, das sich seit 32 Jahren kannte, hatte nie geheiratet, es gab keine gemeinsamen Konten, keine Versicherung, keinen gemeinsamen Telefoneintrag, nichts, was auf eine Verbindung zwischen ihnen hätte hinweisen können. Selbst auf das Apartment war seine Partnerin nicht eingetragen. Nach außen hin führten Stieg Larsson und Eva Gabrielsson ein getrenntes Leben.

Aus Sicherheitsgründen. Wegen seines journalistischen Kampfes gegen rechtsextreme Kreise, den er vor allem über die von ihm mitbegründete Zeitschrift Expo führte, wurde Larsson seit den Neunzigerjahren immer wieder von Skinheads bedroht. Als er seinen Namen auf einer Todesliste fand, tauchte er so gut es ging ab. Um seine Lebensgefährtin nicht in Gefahr zu bringen, hielt er sie offiziell aus allem raus.

Millionenschweres Manuskript

So kommt es, dass Eva Gabrielsson, obwohl sie von Anfang an in das Millennium-Projekt eingebunden war, keinerlei Ansprüche geltend machen kann. Da das Paar keine Kinder hat, gehen alle Erlöse aus dem Verkauf der Bücher und der Filmrechte an Larssons Vater Erland und seinen jüngeren Bruder Joakim. Die schwedische Gesetzgebung gewährt unverheiratet zusammenlebenden Paaren kaum juristischen Schutz. Als im Frühjahr 2005 das Erbe aufgeteilt wurde, hätte Eva Gabrielsson sogar ihr Wohnrecht in Larssons Eigentumswohnung zur Hälfte abgeben müssen. Sie durfte dann aber bleiben.

Bald nach Larssons Tod wurde der Streit um dessen Erbe und vor allem auch den schriftstellerischen Nachlass öffentlich ausgetragen. Längst zeichnete sich ab, dass die Millennium-Serie eine der größten und lukrativsten Unternehmungen auf dem Buchmarkt werden würde, die es je gab. Und das bei einem Vorschuss von etwa 50000 Euro, den Larsson von seinem Verlag bekommen hatte. Die Verkaufszahlen der drei Romane, die kurz hintereinander herauskamen, schnellten rasch in die Höhe. Die Welt schien auf einmal süchtig nach diesen ziegelsteindicken Büchern zu sein, die sich praktisch von selbst umblätterten.

Da stellte sich zwangsläufig die Frage, wie es weitergehen soll, beim Leser, vor allem aber beim Verlag. Und hier beginnt die Legende vom vierten Band, der in der Larsson-Geschichte ein eigenes Kapitel füllt. Der vierte Band ist ein Mythos, der die Larsson-Leser seit zehn Jahren beschäftigt. Es heißt, Stieg Larsson habe 200 bis 300 Seiten geschrieben, die sich bei seinem Tod noch auf seinem Laptop befanden. Eva Gabrielsson bewahre das Fragment an einem sicheren Ort auf. Das Manuskript ist Millionen wert. Ein unvollendeter Larsson zählt auf dem Markt so viel wie ein unvollendeter Picasso. Kein Witz. Eva Gabrielsson wollte sich selbst um die Fertigstellung und Veröffentlichung kümmern, Erland und Joakim Larsson fanden, man sollte den Text lieber dem Norstedts-Verlag übergeben.

Eine Verständigung kam nie zustande, selbst dann nicht, als Vater und Bruder signalisierten, Eva Gabrielsson eine größere Summe aus Stieg Larssons Erbe zu schenken. Sie beharrte darauf, den literarischen Nachlass ihres Gefährten allein zu verwalten, auch gegen eine sehr niedrige Beteiligung an den Tantiemen. Es ging ihr nicht um das Geld, sondern um die Ehre. So muss man es wohl sehen.

Anfang 2008 teilten die Parteien mit, man habe sich geeinigt, den vierten Band nicht herauszugeben.

Und nun erscheint er also doch. Allerdings ist es eben nicht der vierte Band, wie ihn Stieg Larsson konzipiert hat, sondern ein Thriller, „nach Motiven von“, wie es immer so schön heißt. Eva Gabrielsson ist entsetzt. „Er hätte es nicht gewollt“, sagte sie gegenüber dem Guardian. „Es ist nicht okay, die Arbeit anderer Menschen zu kidnappen.“

Diese Lässigkeit

Nun ist die Adaption eines literarischen Stoffes durch Gastautoren, wenn man sie so nennen will, nicht mal so außergewöhnlich, speziell im Unterhaltungsgenre. Es gibt James-Bond-Romane, die längst nicht mehr von Ian Fleming stammen, sondern zum Beispiel vom großartigen William Boyd, der der Erbschleicherei unverdächtig ist. Selbst Agatha Christies Inspektor Hercule Poirot ist im vorigen Jahr mit einem neuen Fall wieder auferstanden. David Lagercrantz wird seine Sache gut gemacht haben, er ist ein versierter Autor, ein Profi, der sich in ein Sujet hineindenken kann. Dass er kürzlich zugegeben hat, die Zitate in seiner Biografie über den Straßenfußballer Zlatan Ibrahimovic komplett erfunden zu haben, spricht für seine Fantasie.

Genau das ist es wohl, was das Stieg-Larsson-Lager empört, diese Lässigkeit. Für viele seiner Vertrauten von einst ist die Millennium-Saga eben keine bloße Unterhaltung. Larsson hat nicht im Auftrag eines Verlages geschrieben, sondern im Auftrag seiner selbst. Er hatte eine Mission, er hatte Wut. Larsson mag hölzern formuliert haben, aber er kannte seine Feinde. Rassisten, Nazis, Frauenhasser, die Intriganten in Politik und Wirtschaft. Larsson kommt aus kleinen Verhältnissen, in seiner Jugend war er Kommunist. Lagercrantz gehört zur Kulturaristokratie, sein Vater leitete jahrelang die wichtigste schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter.

In dem Roman „Verschwörung“ soll es um Verwicklungen mit der NSA und dem Silicon Valley gehen. Sicher eine gute Story. Unterdessen liegen die Rechtspopulisten in Schweden laut Umfragen erstmals vorn. Stieg Larsson hätte gewusst, worüber er jetzt schreibt.