Selbstverbrennung im Sommer 1976 Selbstverbrennung im Sommer 1976: Der Fall Oskar Brüsewitz und die Folgen

Halle (Saale) - Karsten Krampitz ist ein Brüsewitz-Experte. Wie kein Zweiter kennt der Berliner Historiker den Fall des evangelischen Pfarrers von Rippicha (Burgenlandkreis), Oskar Brüsewitz, der sich am 18. August 1976 vor der Zeitzer Michaeliskirche aus Protest gegen das SED-Regime mit Benzin übergoss, selbst anzündete und vier Tage darauf den Verbrennungen im Krankenhaus Halle-Dölau erlag, isoliert von Familie und Freunden.

Erinnerungen an Brüsewitz veröffentlicht

Krampitz hat darüber die Novelle „Heimgehen“ geschrieben, die 2009 den Publikumspreis des Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt erhielt. Er hat gemeinsam mit Lothar Tautz und Dieter Ziebarth Erinnerungen an Brüsewitz veröffentlicht. 2015 wurde der 46-jährige Zeitgeschichtler mit einer Arbeit über „Das Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR infolge der Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz“ promoviert. Dieser Tage erscheint sein Buch „Der Fall Brüsewitz. Staat und Kirche in der DDR“: 480 Seiten zu einem Geschehen, das viele Menschen - vor allem in den Gemeinden, aber doch nicht nur - erschütterte und das nun bald 40 Jahre zurück liegt.

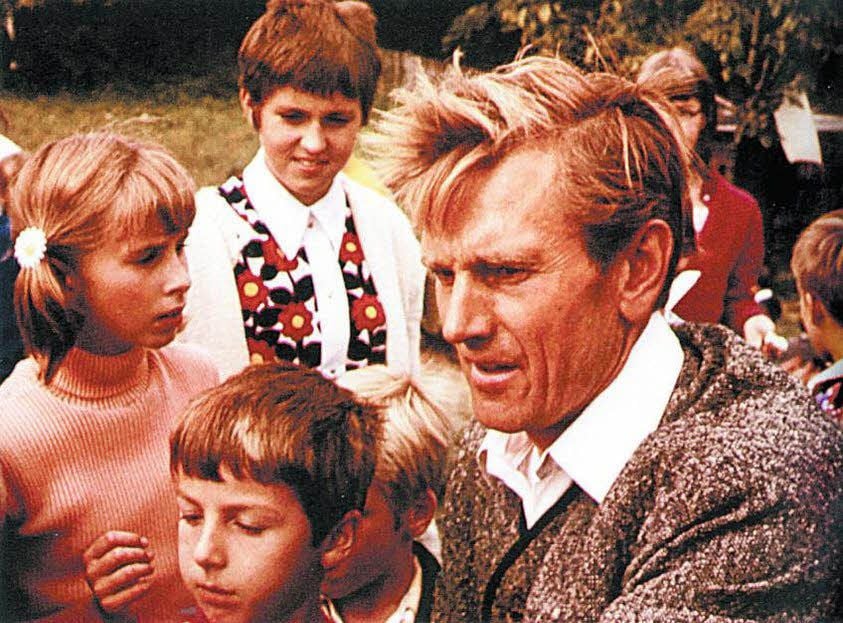

Am Freitagabend saß Karsten Krampitz in Halle auf einem vom Verein für Kirchengeschichte der Kirchenprovinz Sachsen veranstalteten Podium zum Fall Brüsewitz, das im Untertitel von „Schock und Krise für Staat und Kirche“ sprach. Neben Krampitz Menschen, die Oskar Brüsewitz kannten, mit ihm gearbeitet hatten: Dieter Ziebarth, damals Pfarrer in Zeitz, Freund und Weggefährte des Toten; Otto Rössig, seinerzeit Pfarrer in Wettin, und Joachim Jaeger, damals evangelischer Studentenpfarrer in Halle. Moderiert von der Leiterin der Münchner Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte, waren die gesellschaftliche und kirchliche Wirkung der Selbsttötung zu diskutieren, die in den DDR-Medien vertuscht werden sollte, nach der West-Berichterstattung aber nicht gedeckelt werden konnte.

Ungekannte Welle der Kritik und des Protests

Es war ein von falschen politischen und persönlichen Rücksichtnahmen weitestmöglich freier Abend, an dem Krampitz den Aufstörer gab. Mit Aktenfunden schritt er ein, wo sich Erinnerungen selbst genügen wollten. Die Frage, die sich Krampitz bis heute stellt: „Warum wirft ein Pfarrer seinem Schöpfer die Seele hin? Was ist da passiert?“ Der Vorgang sei viel komplizierter und widersprüchlicher, als es „unser Wille zur Erinnerung“ fassen könne, sagt Krampitz. Für die Wirkung des Ereignisses stellt er fest: Nicht der öffentliche Feuersuizid war das die DDR erschütternde Ereignis, sondern die Reaktionen der Bevölkerung auf den Brüsewitz diffamierenden Kommentar im „Neuen Deutschland“, der unter der Zeile „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden“ am 30. August 1976 erschienen war. Dieser selbst führenden SED-Genossen in seiner hetzerischen Diktion peinliche Artikel (begleitet von einem ähnlichen Kommentar im CDU-Blatt „Neue Zeit“) löste in der DDR-Gesellschaft eine bislang ungekannte Welle der Kritik und des Protests aus, die das Verhältnis von Staat und Kirche verändern sollte.

Die evangelische Kirche, die bis dahin um ihren Kurs als „Kirche im Sozialismus“ rang, wurde als Akteur in die gesellschaftliche Arena gestoßen; die Öffnung der Kirche, die ihren Höhepunkt 1989 fand, nahm hier ihren Anfang. Genauso wie der offene Widerspruch von nicht autoritären Sozialisten, die nach dem ND-Artikel in Konfrontation zur SED-Führung gingen, die mit der Ausbürgerung Wolf Biermanns drei Monate danach ihren Höhepunkt finden sollte. Rund 100 Protestbriefe, sagt Krampitz, erreichten das SED-Zentralkomitee aus dem eigenen Lager, darunter von Künstlern wie der Liedermacherin Bettina Wegner und dem Autor Klaus Schlesinger. Briefschreiber, die sich direkt an Honecker gewendet hatten, wanderten sofort ins Gefängnis.

Eine historische Gestalt, die kaum noch gekannt wird

Die Magdeburger Kirchenleitung hatte am 4. Oktober 1976 zu einer fünfstündigen Aussprache in Sachen Brüsewitz in die Räume der halleschen Paulusgemeinde geladen, wo denn auch am Freitag das Podium stattfand. Eine Kopie der maschinengetippten Anwesenheitsliste von 1976 wanderte durch die Reihen. Darauf Namen, die man kennt: Manfred Stolpe, damals Sekretariats-Chef des Bundes Evangelischer Kirchen in der DDR, und Richard Schröder, seinerzeit Pfarrer in Wiederstedt im Harz.

Ein Mann mit abenteuerlichen Facetten

Heute ist Brüsewitz eine historische Gestalt, die kaum noch gekannt wird. Die Erhellung der gesellschaftlichen Folgen seiner Tat wäre ein Weg, diesen blinden Fleck zu füllen. Die Fragen nach seiner Persönlichkeit und seinen theologischen Positionen sind eher von innerkirchlichem - oder literarischem - Interesse. Dass die Persönlichkeit dieses draufgängerischen Mannes (Krampitz: „eine dissoziale Persönlichkeit“, Ziebarth: „mitfühlend, hilfsbereit, aber beratungsresistent, polarisierend“) abenteuerliche Facetten zeigt, ist bekannt, kann aber in der gesellschaftshistorischen Perspektive keine vordergründige Rolle spielen. Kirchenpolitisch erzwang der Fall Brüsewitz 1978 das Treffen Honeckers mit der Spitze der Evangelischen Kirche, innerkirchlich wurde eine klare Haltung gegenüber der SED gefordert. Dass den Kirchen-Chefs 1976 die Schelte der Westpresse wichtiger gewesen sei als die der DDR-Organe, sei „unproportional“ gewesen, sagt Dieter Ziebarth im Laufe des Abends.

System konnte nicht mehr verteidigt werden

Dass die Ausbürgerung Wolf Biermanns das „Anfang vom Ende der DDR“ gewesen sei, ist eine seit Jahren gern wiederholte Floskel. Aber nicht die DDR war am Ende, sondern die selbstverständliche Loyalität der ihr gewogenen Intellektuellen, denen bislang immer etwas „eingefallen“ war, um das System zu verteidigen. Das war ohne Eiertänze nicht mehr möglich.

So wenig wie ein freundliches Nebeneinander von Evangelischer Kirche und SED, worauf man doch gesetzt hatte. Joachim Jaeger, der 1977 als Pfarrer nach Nordhausen gezogen war, erwähnt, dass er nach dem Tod von Brüsewitz einmal mit dem Magdeburger Bischof Werner Krusche beiläufig auf die Idee einer „Kirche im Sozialismus“ zu sprechen gekommen war. Krusches Kommentar fiel knapp aus: „Bruder Jaeger, die Luft ist raus.“

(mz)