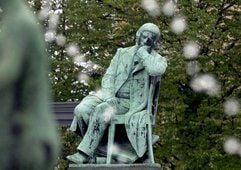

Raritäten Raritäten: Robert Schumann auf der Leipziger Buchmesse

Zwickau/Köln/ddp. - Der Direktor des ZwickauerRobert-Schumann-Hauses weiß jedoch um die Geschicklichkeit und auchdie Tricks, mit denen der Musiker bei Verlagen versuchte, für seineKompositionen das höchste Honorar herauszuschlagen. Oder sich als43-Jähriger unter Pseudonym an einem Wettbewerb für junge Musikerbeteiligte. Nachzulesen ist das in den Briefen, die der Musiker undseine Frau Clara (1819-1896) mit ungefähr 125 Verlegern in ganzDeutschland wechselten und die jetzt vollständig veröffentlichtwerden.

Die ersten beiden Bände dieser Verleger-Briefe werden am 12. Märzzur Buchmesse in Leipzig erstmals präsentiert. Acht sollen es bis2010 werden. Zugleich markieren die beiden Bücher den Start einer aufinsgesamt rund 40 Bände angelegten Edition sämtlicher über 20 000Briefe der Schumanns. Erscheinen soll die Briefausgabe bis 2017 indrei Serien - den Briefen innerhalb der Familie, jenen, die sie mitFreunden und Künstlerkollegen wechselten, und jene an ihre Verleger.Während sich bei Robert «beinahe alles lückenlos dokumentieren lässt,weil er alles gesammelt und gebündelt hat», sei das bei Claraschwieriger. Immerhin aber seien rund 2000 ihrer geschriebenen Briefeüberliefert, berichtet Thomas Synofzik.

Diese erste wissenschaftliche Gesamtausgabe der Schumann-Briefesei «ein weltweit beachtetes Projekt», ergänzt Christoph Dohr, dersie in seinem Kölner Verlag ediert. Herausgeber sind dasSchumann-Haus Zwickau und das Musikwissenschaftliche Institut derDresdener Musikhochschule in Kooperation mit derRobert-Schumann-Forschungsstelle Düsseldorf. EineKorrespondenzausgabe enthält alle Briefe, die das Musikerpaar schriebund erhielt. «Die Schumanns gehörten zu den buchhalterischaufgeräumtesten Komponisten-Haushalten», macht Dohr deutlich.

Sogar über empfangene und verschickte Briefe führten sie akribischBuch. Das gibt Aufschluss darüber, «welche uns noch fehlen und sicheventuell in Privatbesitz befinden». Deshalb auch wissen dieBeteiligten jetzt noch nicht bis ins Detail, wie die einzelnen Bändeam Ende aussehen werden. Das mache die Sache so spannend, betontDohr, der die Edition «in einer Zeit, in der man nicht weiß, wie esmit dem Medium Buch weitergeht» für sich als Renommee-Projekt sieht.

Dessen Geschichte reicht zwölf Jahre zurück. Doch das Projektscheiterte nach erfolgreichem Start an fehlendem Geld. Erst 2005wagte das Zwickauer Schumann-Haus einen neuen Vorstoß - inKooperation mit der Musikhochschule Dresden, an der das Projekt vonder Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Zumindest dieEdition des Verleger-Briefwechsels, dessen Drucklegung dieKunststiftung NRW unterstützt, ist auf diese Weise gesichert. DasZukunftsministerium Nordrhein-Westfalens habe signalisiert, dasgesamte Projekt zu unterstützen, sagt Schumann-Haus-Direktor ThomasSynofzik. «Aber sie werden nicht unbedingt Stellen in Zwickaufördern», gibt er zu bedenken. Es müsse eine Ausgewogenheit inSachsen gefunden werden, damit das gesamte Projekt nicht nachNordrhein-Westfalen abwandere. «Schumann ist zwar ein gesamtdeutscherKomponist, aber die meiste Zeit hat er nun einmal in seinerGeburtsstadt Zwickau verbracht.»