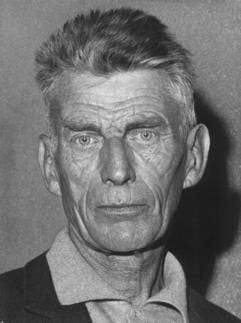

Prophet des Pessimismus Prophet des Pessimismus: Nobelpreisträger Samuel Beckett würde 100

Hamburg/dpa. - Mit seinem berühmtesten Werk«Warten auf Godot» wurde er einer der einflussreichsten Dramatikernach dem Zweiten Weltkrieg. Doch der Ahne des literarischenPessimismus hatte auch andere Seiten: Während des Zweiten Weltkriegsarbeitete der Wahl-Pariser im französischen Widerstand. Am 13. Aprilwäre Beckett 100 Jahre alt geworden.

Allerdings gibt es Zweifel an diesem Datum. Eine Biografinmutmaßt, dass Beckett in Wahrheit am 13. Mai zur Welt kam, sich aberspäter zurückdatierte - weil dem Dramatiker des Schmerzes und derSterblichkeit der 13. April (ein Karfreitag) passender erschien.

Aufgewachsen in einem Dubliner Vorort, war der Sohn einerbegüterten protestantischen Unternehmerfamilie im katholischen Irlandein Außenseiter. Als Französisch- und Literaturstudent fiel er vorallem durch sportlichen Ehrgeiz auf - wegen seiner Werfer-Qualitätenim Universitäts-Team ist der Linkshänder noch heute in den Cricket-Annalen verzeichnet. Früh zog es ihn ins Ausland: 1928 ging Beckettals Englisch-Lektor nach Paris und gehörte bald zum Kreis um denRomancier James Joyce, den zweiten großen Exilanten der irischenLiteratur.

In jenen Jahren besucht Beckett mehrmals eine Tante in Kassel,deren Mann dort mit Kunst und Antiquitäten handelt. Beckett verliebtsich in seine Kusine Peggy Sinclair, doch die Heiratsplänezerschlagen sich. Immerhin lernt der angehende Schriftsteller so vielDeutsch, dass er viele Jahre später seine eigenen Stücke in Berlinmit deutschen Schauspielern einstudieren kann.

Doch bis dahin sollte es noch dauern. Beckett veröffentlichtzunächst Prosa, findet aber kaum Leser. 1937 lässt er sich endgültigin Paris nieder. Seine Deutschlandreisen haben ihn mit Abscheu vordem Nationalsozialismus erfüllt; nun unterstützt er nach demEinmarsch der Wehrmacht die Résistance als Kurier. Drei Jahre muss ersich in Südfrankreich verstecken. Er hilft bei der Sabotage deutscherEinrichtungen und schreibt seinen Roman «Watt» - ein schwieriges Werküber Macht und Herrschaft, in dem traditionelle Elemente derErzählliteratur wie Handlung und Held nur noch rudimentär vorkommen.

Nach «Watt» siedelt Beckett auch sprachlich über. Das Stück, dasihm den Durchbruch bringt, schreibt er auf Französisch: «Warten aufGodot» wird - zuvor von zahlreichen Verlagen abgelehnt - 1953 ineinem kleinen Pariser Theater uraufgeführt und schafft es rasch aufdie großen Bühnen. Die Tragikomödie um die Vagabunden Wladimir undEstragon, die ihre Zeit in der Erwartung der nie erscheinendenTitelfigur vertun, bereitet den Weg für weitere Erfolge wie«Endspiel» (1957), «Das letzte Band» (1959) und «Glückliche Tage»(1960). Bald ist Beckett auch als Regisseur und als Hörspiel-Autorgefragt. 1969 erhält er den Literatur-Nobelpreis.

Becketts Werk spiegelt die Erfahrungen einer Generation, dieWeltkriege, Völkermord und die erste Atombombe erlebt hat. SeineKammerspiele zeigen den Menschen, der allein ist mit der verrinnendenZeit. Kein Jenseits entschädigt ihn für eine Existenz, die mitSchmerz beginnt, von Hässlichkeit und Enttäuschung erfüllt ist undunaufhaltsam dem Tod entgegengeht. Doch Verzweiflung mischt sich mitKomik. Die tiefe Hoffnungslosigkeit überspielen Becketts Figuren mitRitualen und Possen - das gibt ihnen etwas Clownshaftes. In seinenspäteren Stücken reduzierte Beckett seine Darstellungsmittel immermehr. «Atem» (1969) kommt ganz ohne Schauspieler und Sprache aus:Licht, eine Bühne voller Unrat und ein vom Tonband eingespielterGeburtsschrei genügen, das Dasein zu umreißen.

Eine Deutung seiner Werke hat Beckett stets abgelehnt: «Es gibtkeine Aussage», sagte er in einem Interview. Der Prophet einerdüsteren und gottlosen Welt besaß allerdings Bibeln in mehrerenSprachen und las oft in ihnen. Freunde schildern ihn alshochgebildet, liebenswürdig, hilfsbereit und fürsorglich.

Bis ins hohe Alter bleibt Beckett produktiv. Neben Schauspielenschreibt er Gedichte, Romane und Novellen und arbeitet für dasFernsehen. Er beeinflusst Autoren wie Vaclav Havel, den britischenNobelpreisträger Harold Pinter und den österreichischen DramatikerThomas Bernhard. Beckett stirbt am 22. Dezember 1989 - wenige Monatenach seiner Frau Suzanne, mit der er vier Jahrzehnte zusammen war undneben der er auf dem Pariser Friedhof Montparnasse begraben wird.Noch auf dem Totenbett soll er Gedichte rezitiert haben.