Planen mit Julius Caesar Planen mit Julius Caesar: Der Kalender als römische Erfolgsstory

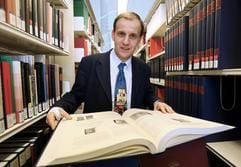

Erfurt/dpa. - In seiner beim Beck-Verlag erschienen Kulturgeschichte «Zeitund Fest» geht er der Entstehung des Kalenders nach, der immer wiederdie Begehrlichkeiten von Machthabern und Kirchenfürsten geweckt hat.

«Vor den Römern lebten die Menschen nach dem Mond», erzählt Rüpke.«Da hieß es, beim nächsten Vollmond sehen wir uns wieder.» DieseTermine sind auch für Analphabeten einzuhalten und damit zutiefstdemokratisch. Der Nachteil: Die Mondphasen ergeben kein vollständigesJahr. Damit lassen sich keine festen, wiederkehrenden Termineeintragen, etwa für den Kaisergeburtstag oder andere Feiertage. Sowandert etwa der muslimische Fastenmonat Ramadan, der sich am Mondorientiert, durch das Jahr.

«Für eine Weltmacht wie Rom war diese fehlende Planbarkeit nichtakzeptabel», erläutert Rüpke. Bereits ab dem 4. Jahrhundert vorChristus experimentierten römische Wissenschaftler mit demSonnenkalender. «Ich glaube, dass vor allem die hochspezialisierteJustiz auf einer Reform bestand, um für ihre Verfahren genaue Fristenfestlegen zu können.»

Als Hauptproblem erweisen sich die Schalttage, die anfangs zuSchaltmonaten zusammengefasst worden sind. «Doch mit diesen Wochen,die in keinem Kalender auftauchten, konnte viel Schindluder getriebenwerden», sagt Rüpke. «Mancher Politiker hat sie genutzt, um seineAmtszeit zu verlängern.» Mit einem Machtwort sorgt Caesar dann fürEinheitlichkeit, indem er die Schalttage auf die Monate verteilt undden Februar mit einem flexiblen Tag versieht.

Die Praktikabilität des Julianischen Kalenders ist für denWissenschaftler der Hauptgrund für dessen Erfolg. Die Christen habendeshalb auch sofort zugegriffen und dem System ihren Stempelaufgedrückt. Seitdem rechnet die Welt «nach Christus» und mitMonaten, die nach römischen Kaisern (Augustus) oder Göttern(Mars/März) benannt sind. «Wenn Kulturen noch ein eigener Kalender inGebrauch ist, etwa in China oder arabischen Staaten, dann gilt ermeist parallel zum westlichen Kalender - in einer ArtZweisprachigkeit.»

Bereits Caesars Nachfolgern glückt es nicht, ihren Namennachdrücklich im Kalender zu verewigen. Die alte Tradition setzt sichspätestens nach dem Tod der jeweiligen Imperatoren wieder durch.Ähnlich ergeht es anderen Reformern wie den französischenRevolutionären. Ihr Kalender folgt einer strengen Logik: zwölf Monatevon je 30 Tagen, unterteilt in drei Wochen je zehn Tage. Die Monatesind nach Schnee, Regen, Wind, Gras oder Obst benannt. Dieses Modellscheitert ebenso wie die Versuche der Diktatoren Mussolini oderHitler, dem Kalender ihren Stempel aufzudrücken.

Seinen globalen Siegeszug bezahlt der Kalender allerdings mit derAuflösung seiner Sinn stiftenden Struktur. «Noch sind die Wochenendengrau oder farblich abgesetzt, aber auch damit wird es auch baldvorbei sein, wenn immer mehr Menschen an diesen Tagen arbeitenmüssen», sagt Rüpke. Zurück bleibt dann ein Kalendergerüst, das jederindividuell füllen kann. «Diese Ausdiffernzierung ist seit längeremzu beobachten», sagt der Theologe. «Heute hat doch schon jede Gruppeihren eigenen Kalender mit ihren sinnstiftenden Terminen, von denLehrern über die Frauen und Literaten bis zu den Pfarrern.»

Jörg Rüpke: Zeit und Fest. Eine Kulturgeschichte des Kalenders

Beck Verlag, München

256 S., 23,60 Euro

ISBN 3-406-54218-2