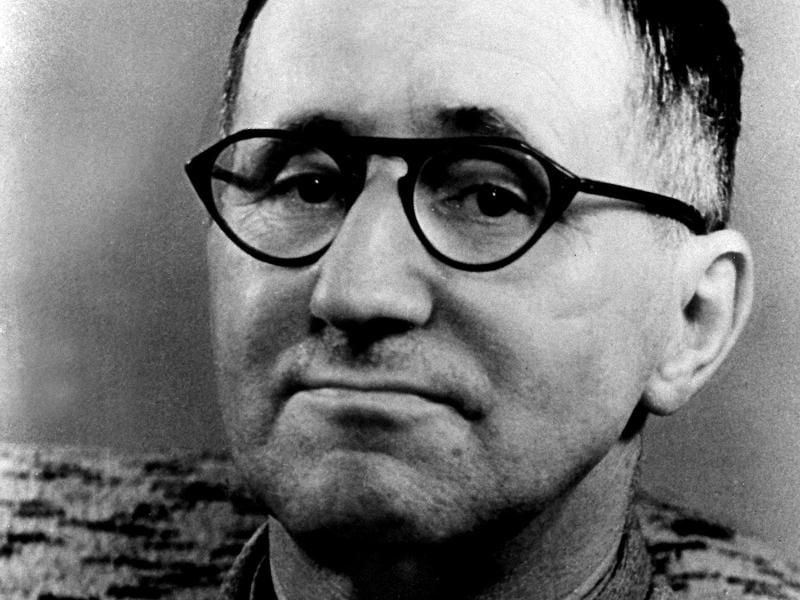

Neu entdeckt: "Ich Berthold Brecht alt: 20 Jahre"

Berlin - Als der junge Bertolt Brecht 1918 seinen „Baal” über einen rüpelhaften „Asozialen in einer asozialen Gesellschaft” (Brecht) schrieb, versuchte sich der 20-Jährige mit tastenden Schritten auch als rebellischer Lyriker.

Das Gedicht „Ich, Berthold Brecht, alt: 20 Jahre” wurde jetzt erstmals veröffentlicht. Es ist die Urform einiger in späteren Jahren erschienenen Gedichte, die einen ähnlichen ichbezogenen Anfang haben.

Im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs empört sich „ein armer Teufel, umgetrieben”, womit sich der junge Brecht auf den rebellischen Dichter und Vagabunden des Spätmittelalters, François Villon, beruft. Brechts noch ziellose Anklage und Empörung - er nennt sie „Beschwerdeschrift” - steht in der Tradition von auflehnenden Appellen eines Émile Zola („J'accuse!”/Ich klage an!) im Zuge der Dreyfus-Affäre 1898 bis zu Stéphane Hessels Essay „Empört euch!” von 2010.

Der junge Brecht, 1898 in begüterten Verhältnissen in Augsburg geboren, verspürte angesichts des Massenmordens und Elends in Europa ein Unbehagen, das seinen Ausdruck suchte und finden musste. Er nennt sich „von Kind an eher scheu als frech,/ich, der ich Wohlleben gewohnt war,/noch beinah nichts vom Leben litt/eh'r wie ein rohes Ei geschont war/beschwere ich mich dennoch hiermit...So schreib (schlag) ich denn” - Brecht korrigierte hier das Wort im Manuskript - „der Luft von neuem in die Fresse/die folgende Beschwerdeschrift”. Damit bricht der Text des vierstrophigen Gedichts jedoch ab.

Der Leiter des Berliner Brecht-Archivs der Akademie der Künste, Erdmut Wizisla, die das Manuskript erworben hat, stellt in einem Begleitwort zur Erstveröffentlichung in der Akademiezeitschrift „Sinn und Form” (4/2016) die Frage, ob es sich möglicherweise um ein Fragment handelt, eher aber wohl um ein eine Art von Verfremdung. „Indem das lyrische Ich seine Absicht lediglich ankündigt, zieht es die ganze Aufmerksamkeit auf die Leerstelle.”

Wizisla spricht von einer „Wunschautobiografie” des 20-jährigen Brecht. Ton und Gestus der „Dreigroschenoper” seien hier bereits vorgeprägt. Es sei auch ein „Spiel mit Varianten”, wie es auch Villon getrieben habe mit Altersangaben und eigenem Namen: Eugen Bertold, Bert oder eben Berthold, wie auf dem Geburtsschein, der Vorname des Vaters. Die Eltern hätten ihn Eugen gerufen, „was man leicht vergisst”. Mit „Bert Brecht” habe er ab etwa 1917 gezeichnet, wenn auch nicht ausschließlich.

Wizisla nennt Brechts frühe Verse „selbstbewusst, keck, kräftig und ungeschliffen, selbst in Reim und Versmaß”. Es sei eine „angriffslustige Annonce - da will es einer mit der ganzen Welt aufnehmen, er wirft sich in Positur”. Es sei der „Aufbau einer Dichterstimme”, die nach Jahren des Exils 1956 in Ost-Berlin verstummte. (dpa)