Nazi-Raubkunst Nazi-Raubkunst: Schatz in der Müllwohnung in München

Berlin/MZ - Wieder einmal pestet uns Hitlers Tausendjähriges Reich aus der Gruft der Geschichte an. Und kein Kunstkrimi des öffentlich-rechtlichen Fernsehens reicht bislang heran an diese unglaubliche, perfide, und in ihren letzten Zügen zugleich auch banale Geschichte - von einem ungeheuerlichen Münchener Fund, dessen Hintergrund das Magazin Focus soeben der Welt präsentiert. Als geretteten Riesenschatz, geschätzter Wert: mehr als eine Milliarde Euro.

Fall bleibt lange geheim

Und dies ist nun auch gleich noch die Sensation zur Sensation: Die spektakuläre Entdeckung nämlich liegt schon zwei Jahre zurück. Zoll, Polizei und Justiz, Politik und die forschenden Kunstwissenschaftler jedoch hielten bis dato die Causa Gurlitt – denn um diese namhafte Kunsthändler-Person um 1938 und deren ebenso dubios agierenden Erben, dem derzeit lediglich der Vorwurf der Steuerhinterziehung droht, dreht sich nun alles - unter Verschluss. So gar nichts drang durch, und das ist kaum zu glauben in der heutigen Medienwelt.

Die Nationalsozialisten enteigneten etwa jüdische Sammler und zwangen sie, ihre Schätze unter Wert zu verkaufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg regelten zwar Gesetze der Alliierten (1947) und der Bundesrepublik von 1957 die Rückgabe, hatten aber in der DDR keine Gültigkeit. Auch im Westen wurde nur ein Teil der Raubkunst an die Besitzer oder Erben zurückgegeben. 1998 trafen sich 44 Länder, auch Deutschland, auf der „Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust“. Die Teilnehmer verständigten sich auf „nicht bindende Grundsätze“ zum Umgang mit Raubkunst. Die Länder sollten „im Rahmen ihrer eigenen Rechtsvorschriften“ handeln.

Im Zweiten Weltkrieg raubten deutsche und sowjetische Einheiten in großem Ausmaß Kunstwerke und Bücher aus den von ihnen besetzten Gebieten. Die von deutscher Seite erbeuteten Objekte wurden kurz nach Kriegsende größtenteils zurückgegeben. Russland sieht Beutekunst als Wiedergutmachung für Schäden aus dem Krieg. Erst seit 1990 wird auf der Basis von deutsch-russischen Verträgen über einen Austausch verhandelt. Experten schätzen, dass in russischen Depots noch mehr als eine Million Kunstobjekte und Bücher lagern.

Damit ist die Rückgabe oder die Entschädigung des in der Nazi-Zeit eingezogenen Vermögens von Verfolgten gemeint. Ende 1999 verabschiedeten Bundesregierung, Länder und kommunale Spitzenverbände eine gemeinsame Erklärung. Danach sollen sich Museen, Archive und Bibliotheken stärker bemühen, Raubkunst aufzuspüren und den legitimen Eigentümern zurückzugeben. Die Restitution kann sich nach Experten- Schätzungen noch über Jahrzehnte hinziehen. Die Datenbank „Lost Art Internet Database“ ist die zentrale deutsche Internet-Datenbank zur Erfassung von NS-Raubkunst und Beutekunst.

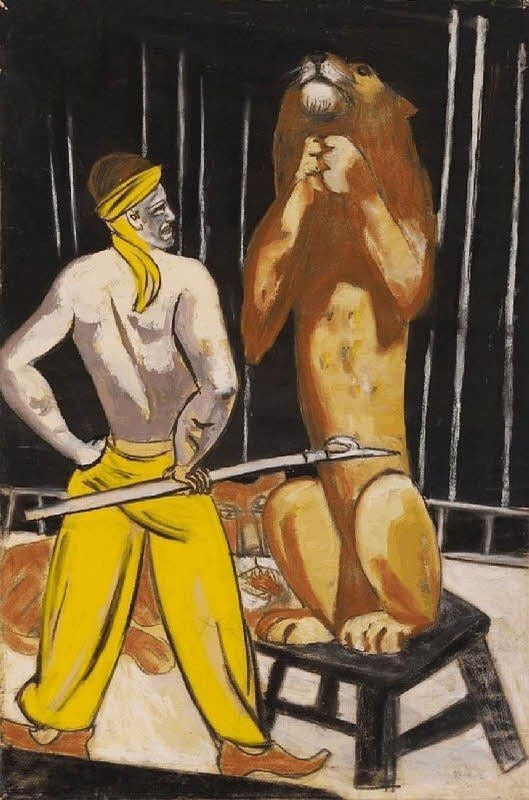

Als „entartet“ diffamierte das NS-Regime Kunstwerke, deren Ästhetik nicht in das von den Nationalsozialisten propagierte Menschenbild passte: unter anderem Expressionismus, Surrealismus und Kubismus. Der Begriff „entartet“ stammt aus der Nazi-Rassenlehre. Zu den betroffenen Künstlern gehörten etwa Otto Dix, Ernst Barlach und Angehörige der Gruppe „Brücke“. 1937 zeigten die Nazis in München die Propaganda-Schau „Entartete Kunst“ mit zuvor beschlagnahmten Werken.

In einem 60er-Jahre-Appartementhaus in München, in der total vermüllten Wohnung eines greisen und sehr kauzigen, für seine Nachbarn nahezu unsichtbaren Herrn namens Cornelius Gurlitt, lagerten seit Jahrzehnten – zwischen Messie-Müll und verbarrikadierten Fenstern - 1 500 während der Nazi-Aktion „Entartete Kunst“ verschollene Kunstwerke. Gemälde, Zeichnungen, Grafiken der heute extrem teuren Klassischen Moderne, vornehmlich von Picasso, Chagall, Klee, Beckmann, Matisse, Nolde, Kirchner, Liebermann, Dix, Munch, Kokoschka, Kollwitz.

Goebbels war später direkter Auftraggeber

Alles von diesem seit 2011 beim bayerischen Zoll deponierten Bilderberg wurde nachweislich seit 1937 von den Nazis in Museen, Privatkollektionen, aus Ateliers beschlagnahmt, von jüdischen Sammlern geraubt, als „entartete Kunst“ diffamiert, vernichtet, verhökert. Und es gab Kenner unter Kunsthändlern, die sich für diesen Bütteldienst gut gebrauchen ließen. Etwa der einst angesehene Kunsthändler Hildebrand Gurlitt (1895-1956), Cornelius Gurlitts Vater und nach dem Krieg von der US-amerikanischen Besatzungsbehörde als Nazi-Opfer anerkannt. Denn man hatte ihn nach 1933 wegen seiner mutigen Moderne-Affinität als Museumsdirektor in Zwickau umstandlos geschasst.

Später freilich wechselte Hildebrand Gurlitt die Seiten, ließ sich als dabei gut verdienender Händler diffamierter Kunst-Ware korrumpieren. Goebbels war sein direkter Auftraggeber. Gurlitt hatte die beschlagnahmten und geraubten, in München auf einer regelrechten Schandschau verunglimpften Kunstwerke gewinnbringend zu verticken.

Jüdischen Sammler verkauften Bilder für die Emigration

Zudem kaufte er verzweifelten jüdischen Sammlern, die dringend Geld für die Emigration brauchten, im großen Stile Werke der Weltkunst ab, die sich Hitler für sein persönliches „Führermuseum“ in Linz wünschte. Hildebrandt Gurlitt wurde gar zum „Chefeinkäufer“ des bizarren Projekts. Nebenbei sicherte er sich den einen und anderen Schatz, vor allem aus der Vorkriegsmoderne, mit Kubisten, Expressionisten, Veristen, Realisten. Was er für sich zusammengekauft und über den Krieg hinaus versteckt hatte, gaben er und seine Familie gegenüber den Alliierten und späteren Kunstfahndern als beim Bombenangriff am 13. Februar 1945 auf Dresden vollständig verbrannt an. Fortan blieben er und sein Sohn unbehelligt, obwohl, wie sich herausstellt, 200 Werke aus dem Schwabinger Wohnungs-Fund auf internationalen Such-Listen stehen und mindestens 300 weitere sich als verschollene Bilder aus der Aktion „Entartete Kunst“ belegen lassen.

Razzia des Zolls

Zur Razzia des Bayerischen Zolls bei dem 77-jährigen Gurlitt-Sohn war es dann vor zwei Jahren gekommen, weil skeptische Beamte besagten Herrn schon 2010 im Zug von Zürich nach München mit unerklärlich viel Bargeld erwischt und daraufhin festgestellt hatten, dass der alte Mann in München gar nicht gemeldet war. Nun stellt sich heraus, dass er seit Jahren Gemälde und Grafiken aus dem ominösen Fundus seines Vaters in der Schweiz zu Geld machte.

Im Spätsommer 2011, einige Monate nach der Durchsuchung, hatte Gurlitt das Gemälde „Löwenbändiger“ von Max Beckmann zur Auktion abgegeben. Das bestätigte das Kölner Kunsthaus Lempertz. Vor der Versteigerung fanden die Experten heraus, dass das Bild aus dem Nachlass des Kunstsammlers Alfred Flechtheim stammte. Nach einer Einigung mit den Erben des jüdischen Galeristen sei das Bild für 864 000 Euro mit Aufschlag versteigert worden.

Ein Retter oder ein Raffke?

Gurlitt Senior, ein Retter oder ein Raffke? Aus der historischen Distanz und mit Blick auf jenen unglaublichen Bilder-Fund, der nun im Garchinger Zolldepot lagert und nach allen Regeln der Kunst erforscht werden muss, gesehen, war der wohl ein gespaltener, geradezu paradoxer Mensch: inniglicher Liebhaber und Kenner der von Hitler & Co tief gehassten europäischen Vorkriegsavantgarde. Und ein verschlagener, gieriger, ruchlos auf den eigenen Vorteil bedachter Händler, der die Notlage vieler verfolgter Künstler und jüdischer Sammlerkollegen ausnutzte.