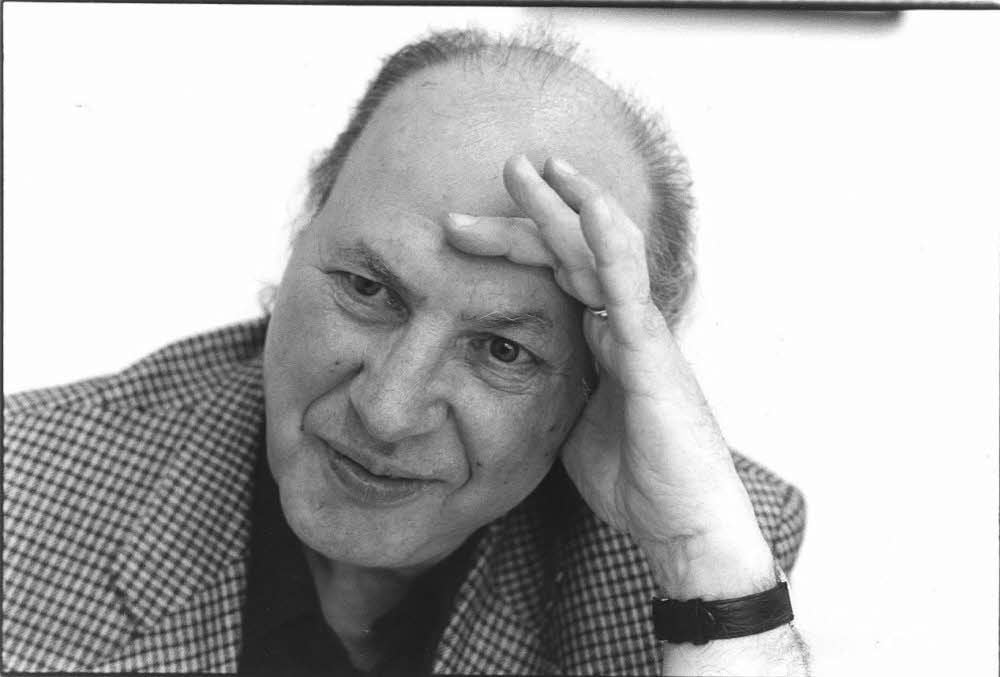

Literaturnobelpreisträger Imre Kertész Literaturnobelpreisträger Imre Kertész: Die Verteidigung der Freiheit war sein Thema

Halle (Saale) - Adornos berühmte Formel, dass nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, „barbarisch“ sei, hat Imre Kertész immer abgelehnt. Er sprach von einer „moralischen Stinkbombe“, die die schlechte gesellschaftliche Luft nur zusätzlich verpeste. Weil der Satz die universelle Erfahrung des Holocaust für die Opfer beschlagnahme. Und weil Literatur nicht in Moral aufgehe. Alles Schreiben, davon war Kertész überzeugt, sei ein Spiel. „Eines, das so ernst ist, dass ich mein Leben darauf setze.“

Dieses Leben musste der ungarische Jude von früher Jugend an verteidigen: leibhaftig, künstlerisch und politisch. Verteidigen hieß in seinem Fall, sich den staatlichen und gesellschaftlichen Zwängen und Lockrufen zu entziehen. Das Leben aufs eigene Spiel zu setzen - und nicht auf das Vollzugsmuster des Gehorsams.

1929 als Sohn eines Händlers in Budapest geboren, wird Imre Kertész 1944 über Auschwitz nach Buchenwald und in dessen Außenlager Rehmsdorf bei Zeitz deportiert. In der Erfahrung der vollzogenen willensmäßigen und angedrohten physischen Vernichtung findet der Überlebende sein Material. Der hält sich nach 1945 in Ungarn mit leichter literarischer Ware über Wasser, zurückgezogen auf 28 Quadratmeter Wohnfläche, angeekelt vom „Elendspatriotismus“ seiner Landsleute. „Ich bin nicht gefolgt: jenem permanenten Sirenengesang, der zum seelischen, geistigen und physischen Selbstmord verleitet, das zeugt von einer gewissen Vitalität.“

Sein 1973 vollendeter „Roman eines Schicksallosen“, der die eigenen Häftlings-Erfahrungen verarbeitet, wird von der ungarischen Zensur sofort abgelehnt, zwei Jahre später genehmigt, dann wieder vom Markt genommen. Erst als dieses Buch 1996 in Deutschland erscheint, zieht Kertész die Blicke der Welt auf sich. Mit dem Engagement des Rowohlt-Verlages wird dieser Autor international sichtbar. Dass es sich um Weltliteratur handelte, ist sofort klar. Insofern mag der 2002 verliehene Literaturnobelpreis eine Genugtuung für Kertész gewesen sein, in der Sache war er keine Überraschung.

Der Roman, dem der Autor seine neue Existenz verdankte, führt das Lebensstichwort im Titel: die „Schicksallosigkeit“, auf ungarisch „Sorstalanság“. Schicksal, das sei „die Möglichkeit der Tragödie“, sagt Kertész 1999 im Gespräch mit der MZ. Die Möglichkeit des eigenen Einsatzes. Dort, wo der Mensch in totalitäre Situationen gerate, wird ihm das aus der individuellen Freiheit resultierende Schicksal abgetrieben. Die Wechselbeziehung, in der ein jeder mit seinem eigenen äußeren Leben steht, einseitig aufgehoben.

Mit den Augen eines 15-Jährigen schildert der Roman den Alltag im Vernichtungslager. Der Junge klammert sich an das Restbild einer intakten Welt, „denn sogar dort, bei den Schornsteinen, gab es in der Pause zwischen den Qualen etwas, das dem Glück ähnlich war“. Das Kind sympathisiert mit den SS-Ordnern an der Rampe: „Ich war durch ihren Anblick sogar ein bisschen erleichtert, denn sie wirkten schmuck, gepflegt und als Einzige in diesem Durcheinander ruhig fest“. Dieses Sicheinkrümmen in ein falsches Glück und ein fremdes Ich liefert laut Kertész den Konsens totalitärer Systeme. Auch später wird der Schicksallose neben sich stehen, immer wieder die eigene Geschichte umkreisen, weil er ein Selbst nur als Zeuge erlangen kann, nicht als tätiges Subjekt.

Es ist klar: Kertész liefert von vornherein mehr und anderes als „Lagerliteratur“. Er wehrt sich dagegen, als „Holocaust-Clown“ zu dienen. Im deutschen Nachwende-Osten ist er das nie. Dort wird er sehr aufmerksam gelesen. Der an Camus und Kafka geschulte Skeptiker geht der sittlichen und geistigen Verwahrlosung auf den Grund, aber ohne die Nerven, also die streitbaren Begriffe, zu verlieren.

„Das Leben“, sagt Kertész, „ist entweder Demonstration oder Kollaboration.“ Man demonstriert, dass man gegen etwas steht - und bei sich selbst. Kollaboration hingegen heiße, „dass man sich verliert - in einem System oder Prozess für alles bereit ist, was wie ein Vorteil aussieht.“ Aber, sagt der Autor, „der Vorteil schlägt stets zum Nachteil um.“ Er spricht von „überflüssigen Intellektuellen“, die Begriffe ohne Wirklichkeit, Ideologie statt Erfahrung liefern, die die Autonomie der Kunst an die Macht verraten. Er liest seinen Landsleuten die Leviten, die die 1989er Befreiung als Zusammenbruch erlebt hätten, und in ihrer Vaterabhängigkeit intellektuell nie „durch die Schule der Ernsthaftigkeit“ gegangen seien. Dass Kertész von 2001 bis 2012 in Westberlin in einer Art Exil lebte, bevor er nach Ungarn zurückkehrte, war da nur folgerichtig.

Der Roman von 1973 liefert den Auftakt einer Tetralogie der „Schicksallosigkeit“, zu der die Bücher „Kaddisch für ein nichtgeborenes Kind“, „Fiasko“ und „Liquidation“ gehören. Kleinere Prosa-, Essay-Bände folgten, zuletzt unter dem Titel „Letzte Einkehr“ die Tagebücher von 2001 bis 2009.

Es gehört zu den Irrtümern über Kertész, dass er ein schwergängiger, dunkler Erzähler sei; das Gegenteil ist der Fall. Kertész kümmert sich nicht um „Identitäten“ („Ich habe keine sogenannten Identitätsprobleme“) oder um „Wahrheit“ („nicht meine Aufgabe, das zu wissen“), um das Raunen und Welterklären; er schreibt entschieden subjektiv und situativ.

„Für sich selbst einstehen: Das ist das Schwerste und war es schon immer. Eben davor flieht der Moralist“, schreibt Kertész. Geflohen ist dieser im Umgang auf eine beinahe altmodische Weise freundliche und aufmerksame Mitmensch nie. Auch nicht 2014 vor der Ehrung mit dem Stephansorden, der höchsten ungarischen Auszeichnung, aus der Hand des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Am Donnerstagmorgen ist Imre Kertész, der seit Jahren an Parkinson litt, mit 86 Jahren in seiner Wohnung in Budapest gestorben. (mz)