Literatur Literatur: Anton Tschechow kam bis Weidmoos

Weidmoos/dpa. - Anton Tschechow war nie in Weidmoos. Doch der Wegdes russischen Schriftstellers (1860-1904) zum deutschen Leser führtseit Jahrzehnten immer wieder über den Weiler im hessischenVogelsberg. In Weidmoos in einem 300 Jahre alten Bauernhaus lebt undarbeitet der Übersetzer Peter Urban. «Ich werde nicht ruhen, bevornicht der ganze Tschechow zu lesen ist», sagt der hagere 67-Jährige.Er steckt mitten in der Arbeit für ein gigantisches Vorhaben: einevollständige deutsche Werkausgabe des russischen Arztes, Humoristen,Dramatikers und sensiblen Menschenkenners. Etwa 4500 Seitenmaschinengeschriebenen Text, so schätzt er, muss er dafür in denkommenden Jahren schaffen.

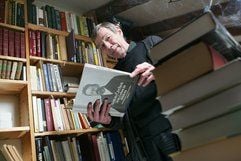

In der Übersetzerwerkstatt im ersten Stock reichen Bücherregalebis unter die Balkendecke. Hier steht Urbans Handwerkszeug, darunter«der gute alte Dal», das wichtigste russische Wörterbuch vor derRevolution in vier Bänden. Daneben alte Enzyklopädien aus Russland,Frankreich und Deutschland, die das Weltwissen der Zeit Tschechows amÜbergang zum 20. Jahrhundert festhalten.

Urbans Fax als Verbindung zur Außenwelt hat fast schonhistorischen Wert, modernere Geräte gibt es nicht. Meist schreibt ermit der Hand vor. «Ich brauche Stille, um die Sätze zu hören.» Nurdas rhythmische Klappern der mechanischen Adler-Schreibmaschine, mitder er die Entwürfe abtippt, darf die Stille stören. UrbansArbeitszeit ist die Nacht. Oft erlischt das Licht in der Werkstatterst um zwei oder drei Uhr morgens. Fast ständig qualmen starkeZigaretten.

Sein besonderer Stolz ist die zehn Meter lange Bücherwand über demumgebauten «Saustall». Hier reihen sich die russischen Autorenaneinander, viele von ihnen hat er übersetzt: Alexander Puschkin,Nikolai Gogol, Iwan Turgenjew, Iwan Bunin, Isaak Babel, DaniilCharms, Wenedikt Jerofejew. Auch Russlands neuen LiteraturstarWladimir Sorokin hat Urban übertragen, doch großes Gefallen hat er andem Postmodernisten nicht gefunden. In der alten russischen undsowjetischen Literatur seien die größeren Schätze zu heben, meint er.

Ein Lehrer im Internat am Ammersee brachte dem gebürtigen BerlinerUrban erstmals russische Autoren nahe. Schon damals habe er sich inTschechow verliebt, schwärmt er: «Ich halte ihn für den größtenMenschendarsteller nach Shakespeare.» Der Literaturgeschichte geltenTschechows gebrochene Helden mit ihren Lebenslügen, Unfähigkeiten undZweifeln als Durchbruch zur Moderne. Der Russe beeinflusste Autorenwie G.B. Shaw oder Somerset Maugham. Thomas Mann erkannte an, «dasKurze und Knappe» in Tschechows Miniaturen könne «an künstlerischerIntensität das Große, das Riesenwerk (...) wohl gar übertreffen».

Bei der Tschechow-Gesamtausgabe arbeitet Urban zunächst an denspäten Meistererzählungen wie «Die Dame mit dem Hündchen» und «In derSchlucht», danach will er chronologisch - vom jüngsten bis zumältesten Werk - übersetzen. Dem deutschen Publikum ist Tschechowserzählerisches Werk vor allem in Übersetzungen aus dem früheren DDR-Verlag Rütten und Loening bekannt. Urban will den Lesern aber einenneuen Einblick in Tschechows «Verse in Prosa» bieten. Bei allemRespekt vor den Übersetzerkollegen, so sagt er, hätten sie dieStruktur von Tschechows schlichtem, aber kunstvollem Satzbauvernachlässigt.

Schnell fischt Urban Belegstellen aus einer Mappe. «Die wissennichts, verstehen nichts und interessieren sich für nichts», hieß esbislang in der Erzählung «Drei Jahre». Dabei fängt Tschechow selbstden Satz dreimal mit dem gewichtigen Wort «Nitschewo» (nichts) an.«Nichts wissen sie, nichts begreifen sie, nichts interessiert sie» -so wird Urban den Satz wiedergeben.

Im Russischen ist die Wortstellung freier und spielerischer als imDeutschen, doch Urban ist zuversichtlich, Tschechows Satzbaudurchgehend übertragen zu können: «Noch hat mir niemand Verstößegegen den deutschen Satzbau vorhalten können.»

Auch mit der Länge der Übersetzung, der Zahl der Wörter hat einÜbersetzer aus dem Russischen zu kämpfen. Die slawische Sprache kommtmit wenigen, präzisen Wörtern aus, die bei schlechten Übertragungenzu langen deutschen Sätzen führen. Wie bei Tschechow hat auch beimrussischen Nationaldichter Puschkin die Rezeption in Deutschlandunter überflüssigem Schwulst der Übersetzer gelitten. Von «einemPalais in klassizistischer Bauart» war in der 1953er Übersetzung derErzählung «Pique Dame» die Rede. Bei Puschkin steht nur und so stehtes auch bei Urban: «ein Haus älterer Bauart».

Zum Übersetzen kam der Slawistikstudent bei einem Auslandsjahr1964/65 in Belgrad. «Was, du willst hier studieren und nichts für dieserbische Literatur tun?» fragten ihn seine neuen Freunde. «Du wirstdie ultimative Anthologie der serbischen Gegenwartslyrik schaffen!»In Erfüllung dieses Auftrags machte Urban seine «unbeholfenen erstenGehversuche in der Übersetzerei».

Beruflich folgten Jahre als Lektor für slawische Literatur beimSuhrkamp-Verlag, Hörspielredakteur beim Rundfunk und Geschäftsführerdes Verlags der Autoren in Frankfurt. Seit 1989 ist er freierSchriftsteller und Übersetzer, aus dem Wochenendhaus im Vogelsberg,dem «Hessisch-Sibirien», wurde sein ständiges Domizil.

Als theoretisches Rüstzeug hat Urban sich Sentenzen seinesKollegen Walter Boehlich (1921-2006) zu eigen gemacht, früherCheflektor bei Suhrkamp. «Der Stil der Übersetzung muss der Stil desOriginals und nicht der Stil des Übersetzers sein», forderteBoehlich. Das verlangt Zurücknahme und Bescheidenheit in derErkenntnis: «Jede Übersetzung kann im besten Fall nur Bruchstücke dessemantischen Reichtums des Originals retten.» In der dienenden Rolledes sprachlichen Vermittlers fühlt sich Urban wohl, eigene Ambitionenals Erzähler hat er nie gehegt: «Ich habe nie literarisch gesündigt.»

Trotzdem muss ein Übersetzer ein Sprachkönner sein. Nochentscheidender als die Beherrschung der Sprache, aus der manübersetzt, sei die Beherrschung der Sprache, in die man übersetzt,sagt Urban. Rezensenten loben sein schlankes, lakonisches, genauesDeutsch. «Erst heute können wir z.B. Puschkin und Tschechow aufDeutsch so lesen, wie sie geschrieben haben - genau und kurz», lobteder Diogenes-Verlagsdirektor Winfried Stephan den Übersetzer.

Als erstes übertrug er Ende der 60er Jahre Dramen wie «Die Möwe»und «Der Kirschgarten» ins Deutsche. Mittlerweile kennt wohl kaumjemand Tschechow besser als Urban. Er übersetzte und edierteTschechows Notizbücher und Briefe: «Ich finde seine Briefe soeinmalig gut, so klug.» Tschechow hatte eine Abneigung gegenBiografien, als Ersatz widmete Urban ihm eine taggenaue Lebenschronikund einen großen Bildband.

Die Arbeit ist typisch für den Philologen, der gern nachbiografischen Details, literarischen und kulturellen Querverbindungenseiner Autoren gräbt. Daraus erwachsen die umfangreichen Anmerkungen,die einordnenden Nachworte, für die Urban als Herausgeber berühmtist.

Kein Autor oder Übersetzer kommt ohne Verlag aus. Urban hat dasGlück, dass der Diogenes-Verlag in Zürich und dessen Chef Daniel KeelTschechows Werk seit langem pflegen. Doch auch für einen solchenVerlag ist die Gesamtausgabe eines russischen Autoren ein großes undriskantes Projekt. Zuletzt hat sich der Ammann-Verlag mit derNeuübersetzung der großen Dostojewski-Romane durch Swetlana Geier aufein ähnlich tollkühnes Unterfangen eingelassen.

Von den 4500 Seiten Text hatte Urban ein Drittel bereits fertigund hat es doch wieder verworfen, weil er nicht zufrieden war. Oftlasse er Übersetzungen ein Jahr liegen und überprüfe sie dann aufihre Qualität. Er kenne die Stellen genau, «an denen ich gemogelthabe.»

Diogenes nennt keinen Zeitpunkt, wann das bis zu 15 Bände starkeTschechow-Paket auf den Markt kommen soll. Nur so viel steht nachVerlagsangaben fest: Es soll nicht in Teillieferungen, sondern alsGanzes erscheinen, um dann die gebührende Aufmerksamkeit zu erzielen.Aus Urbans Übersetzerwerkstatt wird noch auf Jahre nachts Licht aufden schlafenden Weiler im Vogelsberg fallen.