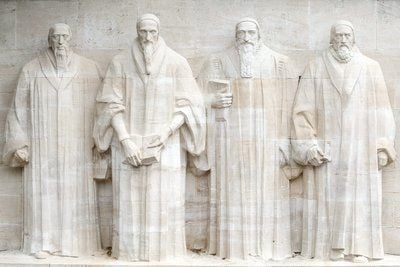

Johannes Calvin Johannes Calvin: Aasketische Spaßbremse oder engagierter Seelsorger?

Genf/dpa. - DerReformator predigte über Gnade und Erlösung und baute zugleich einfast schon tyrannisches Regime der Tugend auf. Unumstritten ist seineBedeutung für die Kirche und die Gesellschaft: Rund 80 MillionenMenschen gehören heute weltweit zu der von ihm begründetenreformierten Kirche. Seine Arbeitsmoral wurde zu einer Triebfeder desKapitalismus und seine Kirchenordnung zu einem Vorbild für dieDemokratie. Am 10. Juli wäre der Reformator 500 Jahre alt geworden.

Blickt man Calvin auf Porträts in die Augen, ahnt man, was für einAsket der Mann war. Übernächtigt, abgearbeitet und ausgezehrt siehter aus. Nächtelang saß er über seinen Schriften, und angeblich hat ernur eine Mahlzeit am Tag eingenommen.

Immer auf seinem Schreibtisch: die Bibel. Sie war für Calvin dieeinzige Autorität. In sie hinein habe Gott sich verkleinert. Nur imWort, so glaubte Calvin, könnten die Menschen inspiriert durch denHeiligen Geist Christus erkennen. Seine Lehren führte der Reformatordeshalb stets auf die Bibel zurück. Bilder und andere Darstellungendes Glaubens waren ihm suspekt. Nichts sollte die Aufmerksamkeit vondem göttlichen Wort ablenken.

Dabei war Calvin erst sehr spät zur Theologie gekommen. Geborenwurde er am 10. Juli 1509 in Noyon im äußersten Norden Frankreichs.Er studierte Rechtswissenschaften in Orléans, Bourges und Paris,wandte sich nach dem Tod seines Vaters aber humanistischen Studien zu- vor allem Seneca und die stoische Philosophie haben ihn geprägt. Indieser Zeit kam er erstmals in Kontakt mit Anhängern der Reformation.Wann genau er sich dieser Bewegung anschloss, ist unklar. Sicher istnur: Vermutlich 1533 musste Calvin vor der Protestantenverfolgung ausParis fliehen und landete über Umwege eher zufällig in Genf.

Die Stadt wurde seine entscheidende Wirkungsstätte. Calvin setztedort gegen anfänglich erbitterten Widerstand die Reformation nachseinen Vorstellungen durch. Zimperlich war er nicht: Im Namen derReligion begründete er ein hartes sittliches Regiment. Es ging umTheologie und um Macht. In etlichen Konflikten rang er mit dempolitischen Rat der Stadt um Einfluss und Entscheidungsbefugnisse.

Calvin wollte Ordnung in der Kirche - und dazu brauchte erwirksame Instrumente. Zwar hatte er wohl redliche Motive und wollteStreit unter den Gläubigen vermeiden. Doch dazu baute er ein Regimeder Bespitzelung und Denunziation auf. Wer gegen Calvins religiöseund moralische Vorstellungen verstieß, musste mit öffentlichenErmahnungen oder gar mit der Exkommunikation rechnen.

Als Tiefpunkt in diesem Bestreben gilt ein Streit mit MichaelServet, der gegen Calvins Lehre der Erbsünde und gegen dieKindertaufe argumentierte. Der Streit eskalierte, und Servet wurdeals Ketzer zum qualvollen Tod am Brandpfahl verurteilt. Calvin solldurch Gutachten und die Weitergabe brisanter Informationen auf dasUrteil und seine Vollstreckung hingewirkt haben.

Doch obwohl er gern alle Fäden in der Hand hielt, war Calvin eineZusammenballung von Macht bei einem einzelnen Menschen suspekt. Umdie Souveränität Gottes hochzuhalten, durfte es keinen gottgleichenHerrscher auf Erden geben. Vielmehr wollte Calvin eine Herrschaft vonmehreren, die sich belehren und ermahnen konnten. Aus diesemVerständnis heraus schuf Calvin in der Kirche synodale Strukturen,die zwar noch stark aristokratisch geprägt waren, aber doch alsVorläufer der heutigen repräsentativen Demokratie gelten können.

Je stärker Calvin die Gesellschaft in Genf nach seinenVorstellungen gestaltete, desto intensiver arbeitete er an seinemHauptwerk, der «Institutio Christianae Religionis» (Unterweisung inder christlichen Religion). Die Schrift, die bis 1559 auf 80 Kapitelanwuchs, gilt bis heute als eines der einflussreichsten theologischenWerke. Leicht verdaulich sind Calvins hochkomplexe Überlegungenallerdings nicht.

Vor allem seine Vorstellung einer doppelten Prädestination ruftbis heute oft Unverständnis hervor. Calvin ging davon aus, dass Gottdie einen Menschen erwählt, die anderen aber verworfen hat - undzwar, ohne dass ein Mensch diesen göttlichen Entschluss durchVerdienste oder Schuld beeinflussen könne. Eine Vorstellung, dieteils makabere Folgen hatte: In so ziemlich jedem Umstand versuchtenreformierte Christen, ihre Erwählung abzulesen. Schließlich auch amGeld. Wie besessen arbeiteten viele, um ihren wirtschaftlichen Erfolgals Beweis ihrer Erwählung sehen zu können. Reformiert geprägteRegionen - wie etwa der Südwesten Deutschlands - gehören bis heute zuden wirtschaftlich erfolgreichsten. Vor allem der Soziologe Max Webermachte Calvin daher zu einem Kronzeugen des Kapitalismus.

Dabei muss man allerdings aufpassen: Nicht immer wird scharfunterschieden zwischen Calvins Lehre und dem von seinen Schülernverschärften orthodoxen Calvinismus, der von den Niederlanden ausweite Verbreitung gefunden hat. Calvin selbst hat bei derPrädestination wohl vor allem die Gläubigen im Blick gehabt, die sichdurch ihren Glauben als von Gott erwählt verstehen durften. Ihnenversicherte er, sie seien von vornherein und unwiderruflich erwählt -selbst dann, wenn sie jetzt Schuld auf sich laden sollten. Eintröstlicher Gedanke. Die Vorstellung von der Verwerfung andererMenschen war dann einfach die logische Konsequenz, vermuten vieleTheologen. Denn Calvin sah immer auch Menschen, die nicht glaubtenund folglich verworfen sein mussten.

Ganz eigene Vorstellungen entwickelte Calvin auch beim ThemaAbendmahl. Mit Martin Luther lieferte er sich einen heftigen Streit.Für Luther war Christus am Tisch des Herrn in Leib und Blutgegenwärtig, für Calvin dagegen nur mittelbar im Heiligen Geist. Einfolgenschwerer Konflikt, der zur jahrhundertelangen Spaltung derlutherischen und der reformierten Kirche führte und erst 1973 durchdie Leuenberger Konkordie teilweise überwunden wurde.

Von 1555 an verschlechterte sich Calvins Gesundheitszustandzusehends. Er litt unter Migräne und Nierenkoliken, Hämorrhoidenmachten ihm zu schaffen. Gegen Ende seines Lebens konnte Calvin, vonGicht geplagt, das Bett nicht mehr ohne fremde Hilfe verlassen.Rücksicht nahm er auf seinen Gesundheitszustand kaum. Asketisch undselbstdiszipliniert arbeitete er, bis es gar nicht mehr ging. Am 27.Mai 1564 starb Johannes Calvin im Alter von 54 Jahren. Seine genaueRuhestätte ist bis heute unbekannt: Calvin wurde in einem namenlosenGrab in Genf beigesetzt.