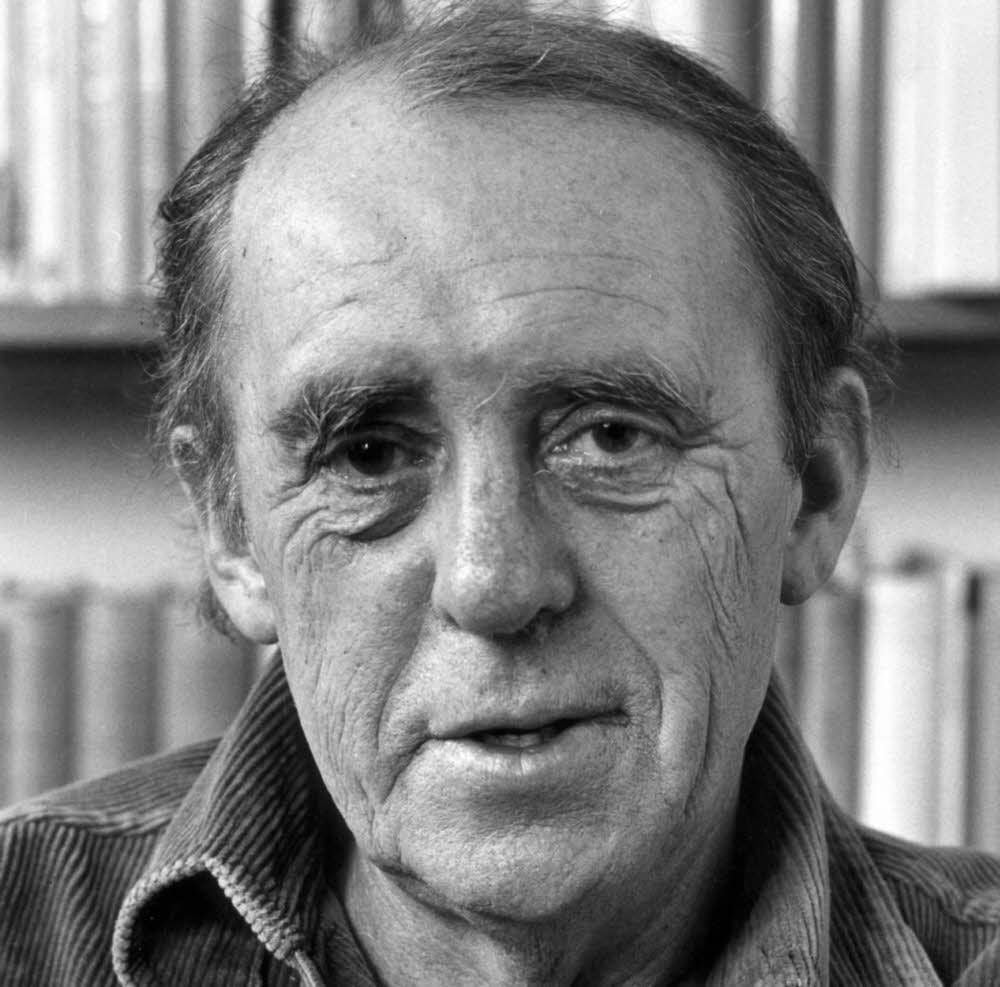

Heinrich Böll Heinrich Böll: Der kantige Kölner starb vor 30 Jahren

Halle (Saale) - Der Zweite Weltkrieg, den er als Wehrmachtssoldat vom Anfang bis zum bitteren Ende erlebte, hat ihn zum Schriftsteller gemacht. Zwar verfasste der 1917 in Köln geborene Heinrich Böll schon während eines Studiensemesters 1939 seinen ersten Roman („Am Rande der Kirche“), doch erst nach der Rückkehr aus US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft im September 1945 brach es aus ihm heraus: Der damals 28-Jährige begann wie manisch zu schreiben.

Allein 1947 soll Böll 700 Manuskriptseiten gefüllt haben. Im selben Jahr konnte er erste Kurzgeschichten in Zeitschriften veröffentlichen. Zentrale Themen sind die Folgen des Zweiten Weltkrieges, die Entwicklungen in der westdeutschen Nachkriegszeit und, auch das später eine feste Größe in seinem Werk, die Kritik am rheinischen Katholizismus.

Den ersten literarischen Erfolg hatte Böll mit einer Lesung bei der Gruppe 47. Mit der Satire „Die schwarzen Schafe“ gewann er im Mai 1951 den ersten Preis bei einer Tagung der illustren Autorenrunde, die sich auf Einladung ihres Gründers Hans Werner Richter (1908-1993) in loser Folge und an wechselnden Orten traf. Der Kritiker Joachim Kaiser (86) erinnerte sich an Bölls Auftritt 1951: „Hans Werner Richter sah plötzlich den Böll und kannte ihn natürlich nicht, der Böll suchte da rum, und Richter dachte dann: nanu, das scheint ja hier ein Handwerker zu sein. Der sah so aus wie ein Elektriker, der was reparieren will. Also, die hatten ja alle nichts anzuziehen.“

Der Elektriker, das war der Autor Heinrich Böll aus Köln, der seinerzeit an der Armutsgrenze lebte - und für den das Preisgeld der Gruppe 47 von 1.000 D-Mark ein warmer Regen war.

Hochproduktive 50er Jahre

Rückblickend zeigt sich, dass die 50er Jahre Bölls wohl wichtigstes, weil produktivstes Jahrzehnt war. In dichter Folge erschienen Romane und Erzählungen, die den Ruhm des Autors begründeten und ihn wohl auch zu einem der bestverdienenden Autoren der Bundesrepublik machten. Von „Wo warst du, Adam?“ (1951) über „Haus ohne Hüter“ (1954) bis „Billard um halbzehn“ (1959). In jene Phase gehört auch das „Irische Tagebuch“ (1957), eine Hommage an die Grüne Insel, auf der der Schriftsteller mit Frau und drei Söhnen seit 1954 seine Sommerferien verbrachte. In den 60ern folgten nicht minder bedeutende Werke wie „Ansichten eines Clowns“ (1963) oder „Ende einer Dienstfahrt“ (1966).

Früh wandte sich Böll gegen jene Geschichtsvergessenheit in der Bundesrepublik, die vom Dritten Reich und dessen Verbrechen nichts wissen wollte. „In seinen frühen Erzählungen, die zum Teil erst nach seinem Tod 1985 veröffentlicht wurden, thematisiert er im Gegensatz zu fast allen Gegenwartsautoren unmissverständlich den Massenmord an den Juden“, betont Helmut Böttiger in der Studie „Die Gruppe 47“.

Und in einem 1954 erschienenen Artikel über den Lyriker Paul Celan notierte Böll: „Unsere Kinder wissen nicht, was vor zehn Jahren geschehen ist. Sie lernen Namen von Städten kennen, mit deren Namen sich ein fader Heroismus verbindet: Leuthen, Waterloo, Austerlitz, aber von Auschwitz wissen unsere Kinder nichts. Und wir, die es wissen, reden und denken darüber hinweg.“ Ein klare Haltung, die viele andere Autoren damals vermissen ließen. Solche Aussagen und sein gesellschaftliches Engagement machten aus Böll das, was viele seiner Kollegen gern gewesen wären: eine moralische Instanz.

In Interviews, die der kantige Kölner in den 60er und 70er Jahren gab, wurden zwei Punkte immer wieder thematisiert: sein Verhältnis zur katholischen Kirche und zum Deutschsein. Kompliziert war das eine wie das andere. Er hat beides mit denselben Worten beschrieben: „Ständige Spannung, ständige Ablehnung und doch das Wissen, dazu zu gehören.“ 1976 trat er demonstrativ aus der Kirche aus, aber nicht aus dem Glauben. Böll – der im Nationalsozialismus aufwuchs und diesen als „einen permanenten Schrecken“ empfunden hatte – hatte nach 1945 ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Autoritäten, sie mochten weltlichen oder geistlichen Zuschnitts sein.

Die Obrigkeit als solche, so gab er zu verstehen, imponiere ihm nicht. Sie müsse sich Respekt verdienen. Seinen Respekt sicher hatten die kleinen Leute, die im Zentrum seiner literarischen Werke stehen. Es ist jene Welt, die er seit frühen Kindertagen in Köln – das er in einem Interview liebevoll eine „vulgäre Stadt“ nannte – erlebt hatte. Das habe ihn und sein Schreiben geprägt, wie Böll stets betonte.

Nobelpreis für Literatur 1972

Das aufregendste Jahr war für ihn zweifelsohne 1972: Wegen eines im „Spiegel“ erschienenen Essays über die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof, in dem er auch scharfe Kritik an der Springer-Presse übte, wurde er von Politikern des konservativen Lagers als „geistiger Sympathisant“ des Terrors verunglimpft. Ein Vorwurf, der am 1. Juni 1972 auch zu einer Hausdurchsuchung bei Böll führte. Der reagierte auf die Anfechtungen literarisch: mit der Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (1974). 1972 war aber auch das Jahr, in dem ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde. Er war der erste deutsche Preisträger seit Thomas Mann (1929). Erst 1999 folgte ihm Günter Grass in diesen Klub, 2009 dann Herta Müller.