"Ella Fitzgerald der DDR" "Ella Fitzgerald der DDR": Uschi Brüning über ihre schwere Kindheit und die Musik

Halle (Saale) - Der Vater eine Leerstelle im Leben, die Mutter Kaltmamsell im Leipziger Zoo und dank Schichtdienst auch nicht immer daheim in der „Villa Bröckelputz“, wie Uschi Brüning und ihre fünf Jahre ältere Schwester Inge das Haus nennen, in dem sie in zwei kleinen Zimmern leben.

Der Leipziger Osten ist kurz nach Kriegsende eine Trümmerwüste, die Familie Brüning ein einsames Trio. „Keine Großeltern, keine Tanten, Onkel“, beschreibt Uschi Brüning in ihrer Autobiografie „So wie ich“. Die beiden Halbschwestern, deren Väter kaum oder gar nicht Unterhalt zahlen, sind frei. „Eigentlich konnten wir tun und lassen, was wir wollten.“

Im Alter von fünf Jahren wird Uschi Brüning Heimkind

Ein Motiv, das im Leben einer der größten deutschen Jazz-Interpretinnen später immer wieder auftauchen wird: als Sehnsucht, als Ideal, als das, was vermisst wird. Mit Fünf wird die kleine Uschi von ihrer überforderten Mutter in ein Heim gegeben. Mutter ist weg, die Schwester verbannt in einen Schlafsaal für größere Kinder. Uschi rebelliert. Sie wird Bettnässerin.

Es sind schonungslose Erinnerungen, die die heute 72-Jährige vor ihren Lesern ausbreitet wie den Inhalt eines Scherbenbeutels. Ausreißen, Erwischt- und Bestraftwerden. Das grausame Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins an eine „unentrinnbare kalte Instanz“, wie es Brüning nennt, prägen die frühen Jahre der Frau, die sie später wie selbstverständlich die „Ella Fitzgerald der DDR“ nennen werden.

Ulbrichts „Affenmusik“

Singen ist Flucht, Flucht vor den Behörden, dem Zwang des Gehorchens. „Bei geöffnetem Fenster schmetterte ich ,Der Mai ist gekommen‘ in die Welt hinaus“, berichtet Uschi Brüning über ihre früheste Erinnerung an das erlösende Gefühl, sich mit Hilfe der eigenen Stimme aus dem tristen Grau der Gegenwart zu fliehen. Bärbel Wachholz und Caterina Valente sind die Stars der Teenager dieser Zeit, Uschi Brüning ist passionierte Autogrammjägerin, denn näher als auf diesem Weg kann sie ihren Idolen nicht kommen. „Für mich war klar, so eine Sängerin wie Caterina Valente wollte ich werden.“

Nur, dass das in der Planwirtschaft der DDR keine Frage des Wollens ist. Uschi Brüning hat zwar Erfolge mit der Amateurband Studio Team. Doch einen Studienplatz für das Mädchen, das eine Ausbildung zur Gerichtssekretärin macht, gibt es nicht. Westschlager gelten als dekadent, Jazzmusik bezeichnet DDR-Staatschef Walter Ulbricht höchstselbst als die „Affenmusik des Imperialismus“.

Anruf von Klaus Lenz veränderte Brünings Leben

Türen öffnen sich erst, als Louis Armstrong 1965 eine DDR-Tournee absolviert. Nun darf Brünings Band Messegäste unterhalten. Und eines Tages im Herbst 1969 klingelt das Telefon und Klaus Lenz, der Übervater des DDR-Jazz, fragt: „Willst du bei mir einsteigen?“

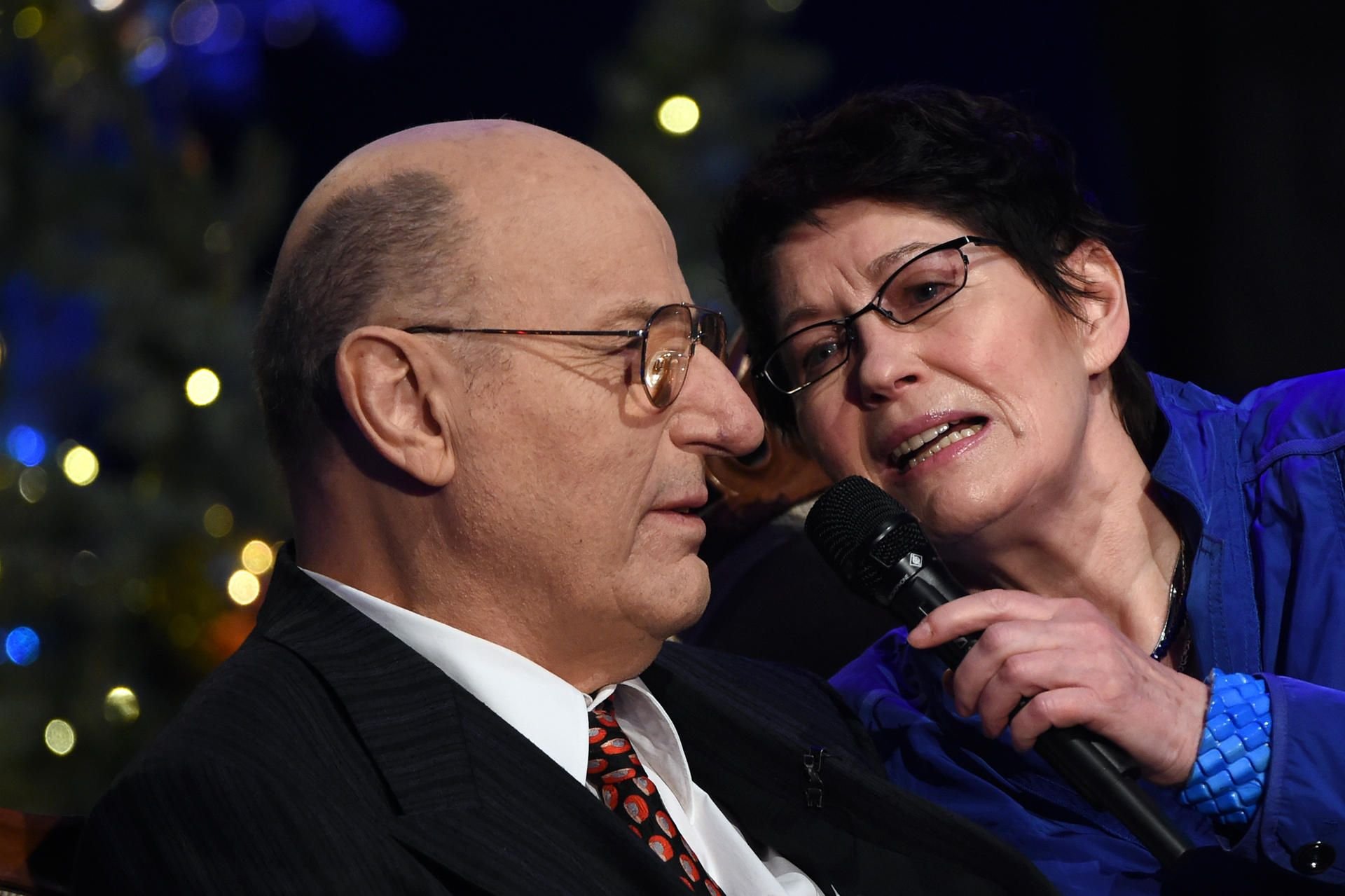

Es gibt 80 Mark am Abend, aber keine Zuzugsgenehmigung für Berlin. Uschi Brüning pendelt von Leipzig mit dem Zug, sie ist nun Teil einer Szene, zu der kommende Größen wie Reinhard Lakomy, der spätere Karat-Bassist Henning Protzmann, Angelika Mann, Manfred Krug und der Saxophonist Ernst-Ludwig „Luten“ Petrowsky gehören, den Brüning später lieben und heiraten wird.

Die erste Begegnung der beiden, die inzwischen seit 37 Jahren zusammen sind, findet ausgerechnet im Steintor-Varieté in Halle statt. „Die Tür öffnete sich zu meinem Kabuff“, so Brüning, „und sehr leise, fast verlegen fragte mich Luten, ob ich ihm einen Knopf annähen könne“.

Die „Provinzpflanze“, wie Uschi Brüning selbst ihr damaliges Ich nennt, steht ein wenig überfordert in der Promitruppe der DDR-Stars, die seltsamste Rituale pflegt. Manfred Krug, eines ihrer absoluten Idole, nennt sie „Renate“, staunt sie. „Ich wusste nicht, dass er zu jeder Frau Renate sagte.“ Große Freiheit im kleinen Land. Aus den paradiesischen Freiräumen des Rundfunk-Orchesters brechen die Jazz-Pioniere der DDR allenfalls auf, „uns selbst zu spielen“, wie Luten Petrowsky formuliert. Die Tournee-Grundausstattung an belegtem Brot, Schnaps, Bier und Wein steuert Hannelore aus der Rundfunk-Kantine bei.

„Es war pure Angst“

Uschi Brüning sei ängstlich gewesen, erinnert sich der Posaunist Hermann Anders, „aber es war schnell klar, da war eine Frau, die uns zeigte, wo der Frosch die Locken hat“. Brüning wird binnen weniger Jahre zum Star, sie wechselt von Lenz zu Günther Fischer und erregt das Interesse des MfS, das die Frau, die 1975 ihre eigene Band gründet, misstrauisch unter die Lupe nimmt.

Eine „feindliche, aggressive Haltung gegenüber der DDR“ attestiert ihr ein IM, und wie zum Beweis gehört Uschi Brüning nach der Ausbürgerung ihres Kollegen Wolf Biermann zu den Künstlern, die eine Protestpetition unterschreibt. „Dass ich doch eingeknickt bin“, also ihre Unterschrift zurückzog, „hatte mit der Drohung zu tun, mit Berufsverbot belegt zu werden.“ Das könnte man Feigheit nennen, doch mit gerade mal 29 Jahren war Uschi Brüning damals am Ziel fast aller Träume angekommen. „Es war pure Angst“, schreibt sie, Angst, alles wieder zu verlieren. „Es ging um die eigene Existenz.“

››Uschi Brüning: „So wie ich“. Ullstein Verlag, 270 Seiten, 20 Euro (mz)