"Die Stasi swingt nicht" "Die Stasi swingt nicht": Buch über die Jazz-Szene in der DDR

Halle - Bei den Tanzabenden in der halleschen Uni-Mensa fällt es gar nicht auf, dass Gitarrist Alfons Zschockelt ganz selbstverständlich Jazz mit improvisierten Chorussen spielt. Die Stimmung ist prächtig, das Jahr 1955 ein gutes und der erste Sekretär der FDJ-Hochschulgruppe ein Fan von Glenn Millers „Sentimental Journey“.

DDR-Behörden zum Thema Jazz: „Ungetarntes Propagandamittel imperialistischer Politik“

Was macht es da, dass DDR-Staatschef Walter Ulbricht die Kultur des amerikanischen Imperialismus gerade als „Affenkultur“ bezeichnet und damit natürlich vor allem die Jazz-Musik gemeint hat? Kurz nach dem Verbot der Leipziger Interessengemeinschaft Jazz, die nach Einschätzung der DDR-Behörden Jazzmusik als „ganz ungetarntes Propagandamittel imperialistischer Politik“ verbreitet hatte, gründet sich in Halle die Arbeitsgemeinschaft Jazz, mit der der Musiker Zschockelt und der Fan Siegfried Schmidt-Joos die Saalestadt auf Jahre zur Hauptstadt des ursprünglich in den Südstaaten der USA entstandenen neuen, fiebrig-coolen Sounds machen werden.

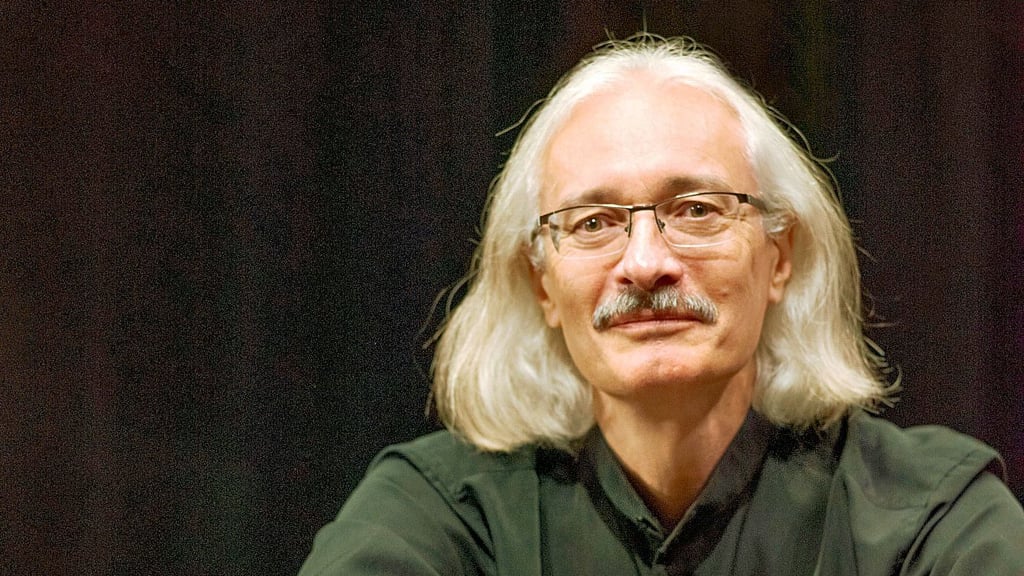

Es ist die unerzählte Geschichte einer vergessenen Jugendrebellion mit, durch und für Musik, die der später als Herausgeber von Rock-Lexika berühmte Siegfried Schmidt-Joos in seinen Lebenserinnerungen „Die Stasi swingt nicht“ erinnert. Schmidt-Joos, in Gotha geboren und als Teenager über den Radiosender Rias mit dem Jazz-Virus infiziert, kommt mit 18 zum Studium an die Saale und trifft hier Gleichgesinnte wie Zschockelt, Hans Buchmann, Fips Fleischer und Klaus Guth. Musiker, die für Swing und Jazz brennen. In einem Tonstudio über der Musikalienhandlung Hothan in der Großen Ulrichstraße nehmen sie Songs auf, Clubabende der Jazz-AG werden mit Vorträgen über die US-Idole gefüllt und schon nach kurzer Zeit bekommen die halleschen Jazz-Enthusiasten eine Einladung zu einem Festival in Düsseldorf.

Als Halle die Jazz-Hochburg Ostdeutschlands war

Halle ist die Jazz-Hochburg Ostdeutschlands, ein New Orleans an der Saale, das fast so swingt wie das Original. Aufnahmen von Alfons Zschockelt's Jazz-Band wie „That Da Da Strain“ klingen nicht nach dem Richter am Bundesgerichtshof, der Alfons Zschockelt nach seiner Flucht in den Westen werden wird. Sondern nach Dixieland und Benny Goodman.

Der Jazz bringt ein Stückchen Welt in die kleine, enge DDR-Provinz. Schmidt-Joos, seit einem Blindgänger-Unfall nach Kriegsende gesundheitlich gehandicapt, taucht tief ein in die Szene, die sich um den in Leipzig und Halle lehrenden Professor Reginald Rudorf schart. In Rudorfs Kreisen gilt Jazz als die Volksmusik der unterdrückten Neger, eine echte und wahrhaftige Alternative zum oberflächlichen Ami-Schlager, aber auch zur leichtgewichtigen deutschen Unterhaltungsmusik. Rudorf ist glühender Marxist, er versucht, die moderne Jazz-Musik als Teil der sozialistischen Unterhaltungskultur zu etablieren. Das trifft auf Euphorie bei vielen jungen Leuten, die Swing und Boogie mit derselben Begeisterung feiern, die ein Jahrzehnt später Elvis, den Beatles und den Stones entgegenschlagen wird.

Vorträge im Tschernyschewski-Haus: Tausende kommen zu Themenabenden über Stars wie Louis Armstrong

Tausende kommen zu Vorträgen über Stars wie Louis Armstrong, Zschockelts Band spielt im großen Saal des Tschernyschewski-Hauses, heute Hauptsitz der Leopoldina. Die Karten sind blitzschnell ausverkauft, zweitausend Fans jubeln der Band zu. Die Zeiten scheinen vorbei, in denen das SED-Bezirksorgan „Freiheit“ noch gewettert hatte, „Boogie-Woogie und Jazz gehören nicht zum Jugendball“. Sogar Star-Entertainer Heinz Quermann, der seine Karriere als Chef des Theaters in Köthen begonnen hatte, schlägt sich auf die Seite der Verteidiger des Jazz und macht Witze über die Versuche der SED-Tanzmusik-Politiker, die neue Jugendmode auszubremsen. Aber der Eindruck täuscht. Schmidt-Joos und seine Freunde tanzen am Vorabend einer scharfen Rechtswende der DDR-Kulturpolitik.

Auftritt des halleschen Hans-Buchmann-Sextetts im DDR-Fernsehen

Das Tauwetter, das nach Stalins Tod im März 1953 eingesetzt hat, treibt kaum erste Blüten, als Reginald Rudorf in Leipzig schon wieder schneidenden Gegenwind spürt. Während überall in der Republik Jazz-Gemeinschaften entstehen - so auch in Frankfurt, Rostock und Jena, wo der Dichter Rainer Kirsch mitwirkt - und die FDJ versucht, den Trend für sich zu nutzen, sendet das Fernsehen der DDR sogar eine Sendung mit dem halleschen Hans-Buchmann-Sextett. Doch es ist vorbei. Mit dem ersten Jazz-Festival der DDR, das im Dezember 1956 in Halle stattfindet, endet der Traum von einer engen Vernetzung aller Jazzfreunde „im Sinne eines frohen Jugendlebens“ (Schmidt-Joos).

Der Schlussakkord beginnt ganz unauffällig im Klubhaus des Leipziger Kirow-Werkes. Hierher wird Reginald Rudorf zu einem Vortrag eingeladen, der nach wenigen Minuten offenbar planmäßig außer Kontrolle gerät. Wütende Arbeiter beschuldigen die Jazz-Fans, Faschisten zu sein, werfen mit Aschenbechern nach ihnen, hetzen sie aus dem Haus und schreien „haltet die Konterrevolutionäre“. Eine planmäßige Aktion, nach der die rege Kommunikation der Jazz-Anhänger in der Republik erstirbt. Jazz-Fans fliehen über die offene Grenze nach Westen. Die Stasi, der Reginald Rudolf eben noch selbst zugearbeitet hat, um auch beim gefürchteten Überwachungsministerium Stimmung für seine Sicht auf den Jazz als Teil der fortschrittlichen Unterhaltungskunst zu machen, startet einen Operativplan. Der soll die „Öffentlichkeitswirkung“ des Jazz-Propagandisten beenden und Rudorf vor Gericht und ins Gefängnis bringen.

Reginald Rudorf wegen Boykotthetze zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe verurteilt

Auch die Jazz-Hochburg Halle hat ihre besten Tage nun schon hinter sich. Was Siegfried Schmidt-Joos, Alfons Zschockelt und ihren Freunden bleibt, sind vorsichtige Rückzugsgefechte. Als Reginald Rudorf schließlich verhaftet und wegen Boykotthetze, konterrevolutionärer Tätigkeit und Beleidigung hoher Funktionäre von SED und FDJ zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe verurteilt wird, bleibt die Flucht für die meisten der jungen Jazz-Liebhaber die letzte Möglichkeit. Zwei Jahre nur hat die AG Jazz in Halle existiert. Zu einem geplanten Jubiläumskonzert zum Geburtstag kommt es nicht mehr.

„Die DDR ist kein Land für dich“, sagt Siegfried Schmidt-Joos’ Mutter ihrem Sohn bei einem Besuch in Gotha, von dem beide wissen, dass es sein letzter für lange ist. Danach geht der Jazz-Fan in den Westen. Dort wird er als Jazz-Autor, Pop-Kolumnist und Rock-Lexika-Herausgeber zur Legende. Seine Bücher, eingeschmuggelt in die DDR, gehen von Hand zu Hand. (mz)