Burg Giebichenstein zur NS-Zeit Burg Giebichenstein zur NS-Zeit: Burg unterm Hakenkreuz

Halle (Saale) - 100 Jahre „Burg“ und doch keine Geschichte? Wer den Veranstaltungskalender zur Festwoche der halleschen Kunst- und Designhochschule, aber auch des ganzen Jubeljahres durchblättert stellt fest, dass die Feier der Gegenwart das Bestimmende ist. Was immer Rückblick heißt, wird größtenteils entweder „ausgesourct“ oder kommt erst gar nicht vor.

Ende des Jahres will die Moritzburg Werkstattprojekte der Burg aus en 20er, 50er und 60er Jahren in den Blick rücken. Die Galerie Talstraße widmet sich ab Ende Mai der „Absolventengeneration von 1965“ und erinnert an den Burg-Pädagogen und Maler Lothar Zitzmann. Wo die Burg ihre Tradition reflektiert, verweist sie auf Vorträge, Zeitzeugen und nicht zuletzt auf die „Enzyklopädie“.

Drei Hinweise auf die 30er Jahre

Dieser von Matthias Noell verantwortete Band umfasst eine bunte Ansammlung von Begriffen, die von verschiedenen Autoren auf jeweils kaum mehr als 30 Zeilen erörtert werden. Es sind drei Einträge aus der Feder der halleschen Historikerin Ruth Heftrig, mit der dieses Werk den einzigen Hinweis auf die 30er Jahre gibt, auf die Burg unterm Hakenkreuz.

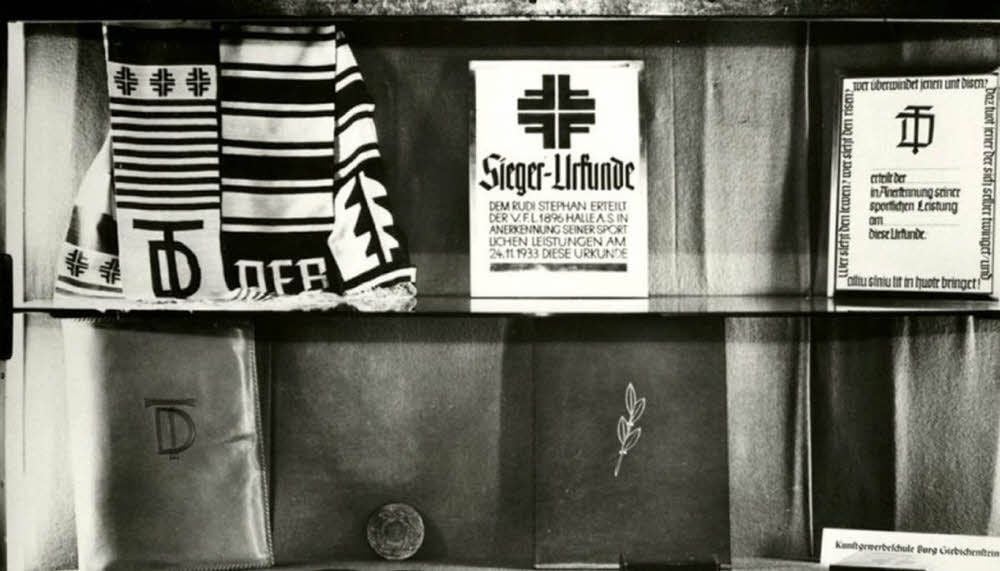

Ist das Thema erledigt, weil ausreichend erforscht, wie der Herausgeber sagt? Hat das Kapitel keine Relevanz für die heutige Burg? Schon die knappen Beiträge Ruth Heftrigs geben zu denken. Sie schildert einen Propagandafilm, der im Juli 1934 in Halle die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Hermann Göring festhält. Großaufnahmen zeigen Einband, Urkunde, Goldenes Buch und Schmuckkassette. Der Zwischentitel preist diese Gegenstände als „Erzeugnis der Giebichensteiner Kunstwerkstätten“. Auf der Kassette ist in emaillierten Silberplatten nebst Runen die Inschrift „Ich kenne nur ein Vaterland und das heißt Deutschland“ zu sehen.

Mehr zum Thema lesen Sie auf der folgenden Seite.

Die Kassette ist ein Werk von Lili Schultz. Über ihre Arbeit sagte die damalige Meisterin der Emailwerkstatt: „Gerade nach der Machtübernahme (wurde) das Email-Handwerk von Grund auf neu geschaffen, mit dem Feuer und der Glut das Versunkene wieder gehoben und neu belebt.“

Nun ist es nicht nur NS-Diktion, die in einem solchen Satz anklingt. Im Februar 1934 war auf ministerielle Anordnung der Gründungstitel der Burg von Kunstgewerbeschule in Handwerkerschule geändert worden, im Gleichschritt mit allen Institutionen dieser Art in Deutschland.

Im Gleichschritt war auch Mitte 1933 allen jüdischen oder sonst unerwünschten Lehrkräften gekündigt worden, neun an der Zahl, nachdem Marguerite Friedlaender und Heinrich Koch schon vorher von sich aus gekündigt hatten.

Aufsatz sammelt Fakten

Burg-Archivarin Angela Dolgner hat 1993 diese und andere Fakten in einem Aufsatz betitelt „Zurück zum Handwerk“ zusammen getragen. So auch die Begründungen, mit denen die verbliebenen Burg-Lehrer – unter Hinnahme der Entlassungen – diese Wendung als einen Akt künstlerischer Rückbesinnung darstellten. Immerhin waren mit dem Bildhauer Gustav Weidanz, dem Metallplastiker Karl Müller und dem Schriftgestalter Herbert Post Kräfte darunter, die nach 1945 wesentlichen Einfluss auf das Selbstverständnis der Burg hatten. Noch 1996 sollte die Metallbildhauerin Irmtraud Ohme die „Wiederentdeckung des als wertlos tradierten Materials Email“ als „schicksalhaftes“ Verdienst von Lili Schultz würdigen.

Mehr zum Thema lesen Sie auf der folgenden Seite.

Angela Dolgner gibt der Selbstrechtfertigung der zur NS-Zeit verbliebenen Burg-Lehrer viel Raum. Karl Müller etwa habe zwischen offizieller und privater Kunst unterschieden. Herbert Posts Schriften hätten in einem positiven Sinn als „Visitenkarte des deutschen Geistes“ gegolten. Selbst der politisch stark exponierte Rektor Hermann Schiebel habe intern „Freiräume für individuelle künstlerische Äußerungen“ geschaffen. Er habe aus Loyalität zu den Kollegen „Alibifunktion“ übernommen, und „politische Drangsalierung“ fern gehalten. Zeitzeugen werden zitiert, die eine innere Abwehrhaltung von Lehrpersonal und Studenten wahrnahmen, beim Fahnenappell zum Beispiel. Es ist auch die künstlerische Arbeit selbst, heißt es weiter, der die damaligen Akteure wenn nicht Widerständigkeit, so doch Unbeflecktheit zuordnen. Die Autorin zitiert Hubert Grienert über die Töpferei: „Das höchste Ziel ist die Erarbeitung der absoluten Form“. Zu Grienert gibt es eine neue Studie, und darin ein weiteres Zitat: „Meine einfache, gute Form ... provozierte keinen Widerspruch, da sie durch ihre zeitlose Qualität die offizielle Richtung umspielte.“

Doch solch vermeintlich apolitische Kunst konnte bestehen, weil sie dem NS-Horizont entsprach. Spätestens seit dem Erscheinen von Sabine Zenteks „Designer im Dritten Reich“ (2009) können derlei Rechtfertigungsstrategien nicht fraglos stehen bleiben. Sie verweist auf Grienerts Kollegen Walter Drexel, der 1942 in Braunschweig eine „Formensammlung“ aufbaute, mit der er die bekundete Einfachheit im Germanentum nachzuweisen gedachte.

NS-Propagandaaustellungen im Ausland

Ebenso beredt sind Archivzeugnisse zur Kunstproduktion, mit der die Burg die NS-Propagandaaustellungen im Ausland, die Führer-Kunstausstellungen in München bis hin zu den Grassi-Messen belieferte. Die Produktion der Werkstätten war mit diesen Aufgaben vielfach beschäftigt, ihre Beteiligung wurde in der Presse bejubelt. 1939 berät Karl Müller Frau von Ribbentrop in Berlin zur Ausstattung des Neubaus des Außenministeriums.

Kooperatives Verhalten gilt in den Selbstdarstellungen wiederholt dem „Überleben der Burg-Tradition“ an sich. Gemeint war ein Überleben nicht nur der Institution, sondern auch ihres innewohnenden Geistes. 1946 klingt in einer Denkschrift über die Schule, die im Landeshauptarchiv Magdeburg liegt, schon an, was zu DDR-Zeiten und darüber hinaus zum „Insel“-Topos der Burg werden sollte: „Die Schule in der Burg Giebichenstein hat von jeher ein Leben abseits des Lebensstromes geführt (und) ... sich einer rein ästhetischen Arbeit gewidmet. Sie sah ihre Hauptaufgabe darin, Kunstgewerbe von guter Qualität in die Öffentlichkeit zu bringen.“