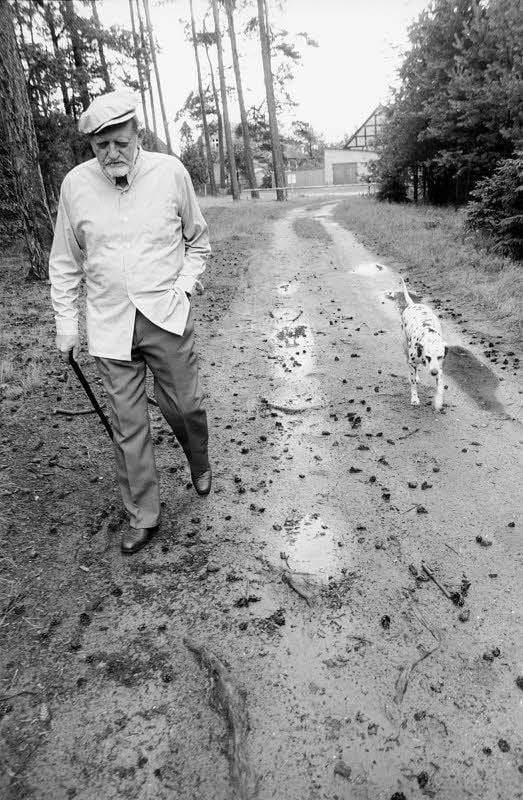

Berühmter DDR-Schriftsteller Berühmter DDR-Schriftsteller: Strittmatters letzte Tagebücher erschienen

Halle (Saale) - Diese Aufzeichnungen sind ein Vermächtnis. Und eine Irritation. Das immerhin steht fest: Wann auch immer künftig vom Werk Erwin Strittmatters (1912-1994) die Rede sein wird, es wird unmöglich sein, ohne über die jetzt veröffentlichten Tagebücher der Jahre 1974 bis 1994 zu sprechen.

Eine Auswahl, die manchen DDR-treuen Strittmatter-Leser vor den Kopf stoßen wird. Beinahe Tag für Tag teilt da der Autor von Bestsellern wie „Ole Bienkopp“, „Der Laden“ und „Der Wundertäter“ seinen Lesern mit: Ich bin nicht „euer“! Ich bin nicht „unser“! Ich bin nicht DDR! In den 90er Jahren erscheint ihm alle DDR-Verklärung als „makaber“, anrüchig, tendenziell verrückt: „Dieses Trauern um die verlorenen Verhältnisse in der verklungenen Diktatur, ohne zu bedenken, dass sie zum Schluss nur noch eine Fiktion war, die sowieso zu Grund gegangen wäre.“

Strittmatter, der bis Mitte der 70er Jahre als ein herausragender Staatsschriftsteller gelten muss, begriff sich offenbar als seine eigene Partei. Und die sollte mit der von ihm seit 1974 still, aber heftig verabscheuten SED nichts zu tun haben. Was nichts daran änderte, dass er dieser Vereinigung zur Gewährung gegenseitiger Vorteile bis Januar 1990 angehörte: sich selbst zum Nutzen, der DDR zum Glanz.

Opposition zur SED

Im Tagebuch übt der mehrfache Nationalpreisträger schärfste Opposition zur SED („Lecker und Leckenlasser!“, ein „Begriffsfetisch“, „Parade des Personenkultus“), freilich nur im Tagebuch: Opposition für den Hausgebrauch. Nach außen hin nimmt er die Huldigungen entgegen - 1974 den Karl-Marx-Orden, mit 20 000 Mark der höchstdotierte Verdienstorden der DDR. Strittmatter betreibt zwei Wohnsitze - eine Wohnung in der Stalin-Allee in Berlin und das zur Pferdezucht eingerichtete Gehöft im märkischen Schulzenhof, wo er seit 1954 mit seiner Ehefrau, der Dichterin Eva Strittmatter (1930-2011) lebt.

Von jenem Jahr an führte er Tagebuch. Heftchen im DIN-A6-Format, von denen sich 249 im Privatarchiv der Erben befinden, wie Herausgeberin Almut Giesecke mitteilt. Rund 20 000 Seiten insgesamt, aus denen sich Strittmatter auch für seine Werke bediente. Zum Beispiel für den dritten Band des „Wundertäters“ (1980), dessen umkämpfte Veröffentlichung in den Tagebüchern dokumentiert ist.

Manches, auch Politische, findet sich hier, das Strittmatter wohl nicht einmal mit seiner Frau besprochen hat. Die umschwärmt er als politisch „klugen“ Kopf, aber das meiste, das er von ihr zitiert, deutet auf eine durchschnittliche Hardlinerin hin. Im Gegensatz zu ihrem 18 Jahre älteren, sich immer stärker in altchinesische Weisheit und naturnahe Mystik fliehenden Gefährten, sieht die Dichterin 1989 härtere Zeiten auf sich zukommen. Im Mai 1991 schreibt Strittmatter über eine kurze Abwesenheit seiner Frau: „aber im tiefsten Grunde bin ich allein, auch wenn sie wieder da ist“. Ein Bekenntnis, das über die berufsnotwendige Selbstisolation des Künstlers hinausgeht.

Mehr zu den neuen Tagebüchern erfahren Sie auf Seite 2.

Auch unter Kollegen ist Strittmatter seit Ende der 70er Jahre ein Mann im Abseits. 28. Januar 1982: „Auffällig ist der Rückgang der Anzahl von Briefen, die von Künstler-Kollegen eintreffen. Es sind fast gar keine mehr. (...) Dass mir junge Schriftsteller nicht schreiben, liegt vielleicht an der Tatsache, dass sie in mir einen politischen Dogmatiker sehen oder sahen, einen, der mit seiner Arbeit beflissen den Ansichten der Politiker und Funktionäre diente. Sie taten es sogar mit Recht. Viele von ihnen, denen ich in der Schule zur ,widerlichen Aufgabe’ gemacht wurde, haben später nichts mehr von mir gelesen, sind von meiner Wandlung zum Undidaktischen, zum Antidogmatischen nicht unterrichtet.“ 1989 treibt Strittmatter die Angst um, „bespien“ zu werden, „weil ich mich von der jetzt zerblätterten Staatsführung ehren ließ“.

Mit dem Abstand zur DDR wächst die Erleichterung: „Endlich den Ekel nicht mehr verbergen müssen, vor den engen geistigen Verhältnissen, in denen ich die letzten Jahre zu leben gezwungen war“, notiert er 1991. „Freilich habe ich mich selber dazu gezwungen“. Warum? „Weil ich hier in den geliebten Wäldern, in den Wiesen und zwischen den Menschen (...) bleiben wollte, weil ich keine unproduktive Unruhe in mein altes Leben bringen wollte“. Und, wie er merkwürdig ungelenk formuliert: „ich will geschützt vor Räubern, Mördern und privaten Ausbeutern Bücher schreiben“, nämlich „unparteiische Bücher“.

Höchst eigenbrötlerischer Kopf

Was ist von alledem zu halten? Strittmatter war nie ein analytischer, aber stets ein höchst eigenbrötlerischer Kopf. Die Fähigkeit, unangenehme Lebenstatsachen auszublenden, beherrschte er zur Perfektion. So nahm er auch die Auskunft, dass sein Ordnungspolizei-Bataillon im Zweiten Weltkrieg der SS unterstellt worden war, mit ins Grab. Der Versuch, im letzten Tagebuch über den Krieg zu schreiben, bricht sofort in sich zusammen. Alles, was ihn zu stören drohte, hielt Strittmatter vorsorglich auf Distanz. So musste auch seine Opposition zur SED ein Tagebuch-Affekt bleiben, den er keinesfalls rational ergründen durfte, schon gar nicht praktisch auflösen konnte, weil er nicht wollte. Es hätte ihn seine Ruhe, seinen Komfort gekostet, der ihm wichtig war. Soziale Einfühlung war seine Sache nicht.

Das hat wohl mit der Mentalität des Aufsteigers zu tun, der sich aus elenden Verhältnissen befreien musste, von denen Strittmatter in seinen Büchern im Ton des 19. Jahrhunderts erzählte. Für die Tagebücher bleibt diese Ich-Beschränkung nicht folgenlos: Belohnt wird ein Interesse an Strittmatter, aber wenig darüber hinaus.