Bayreuther Festspiele Bayreuther Festspiele : Parsifal geht baden

bayreuth - Diesmal ohne Schaulaufen auf dem roten Teppich und keiner hat’s wirklich vermisst. Obwohl die abgesagte Teilnahme der kompletten Münchner Landesregierung an der Premiere kaum das richtige Zeichen zur angespannten Lage in Bayern gewesen sein dürfte.

Dieser „Parsifal“ selbst war von Anfang an das Sorgenkind der Festspiele. Erst wurde der vorgesehene Regisseur ausgetauscht und der Auftrag ging von der Risiko-Personalie Jonathan Meese an den Nummersicher-Routinier Uwe Eric Laufenberg. Dann kam der Dirigent Andris Nelsons aus dem Heimatkurzurlaub nicht zurück und sorgte drei Wochen vor der Premiere für eine echte „Was nun?“- Schrecksekunde.

Daraus wurde dann freilich der Coup der Produktion: Der bei Wagnerianern hoch im (Parsifal-)Kurs stehende Dresdner Hartmut Haenchen (73) übernahm und übertrug seine bewährte „Parsifal“-Lesart in den abgedeckten Graben und in das Haus, für das Wagner sein Bühnenweihfestspiel speziell komponiert hat.

Kreuz statt Speer

Mit seinen Tempovorstellungen, einem akribischen Quellenstudium und eigenem Orchestermaterial folgt er bewusst Wagners Intention und vertreibt die wallenden Weihenebel, die die Nachwelt über das Stück gelegt hat. Haenchen hat die Tücken der speziellen Festspielhausakustik nach nur wenigen Proben im Griff. Er bot genau den schlanken, transparenten Klangzauber, der auch den großen Ton (besonders in den Verwandlungsmusiken) nicht unterschlägt. Aus dem exzellenten Protagonisten-Ensemble ragt trotz all der versammelten vokalen Wagnerkompetenz Georg Zeppenfeld in der Monsterpartie des Gurnemanz mit einer referenzverdächtigen Eloquenz und stimmlichen Präsenz heraus.

Natürlich ist Klaus Florian Vogt ein Parsifal von betörendem Schmelz. Bei Elenea Pankratovas Kundry bedauert man, dass sie im Dritten Aufzug nichts mehr zu singen hat und hier dem Stück obendrein abhanden kommt.

Als Amfortas gelingt Ryan McKinny gerade in der Leidenspose des gekreuzigten Heiland einer der auch szenisch berührenden Momente. Musikalisch bewegt sich dieser neue Parsifal also zwischen grandios und mindestens festspielwürdig. Man wäre gut beraten, aus der Dirigenten-Notlösung eine Parsifal-Dauerlösung zu machen. Wenn der alleinige Maßstab für eine gelungene Inszenierung die paar Sekunden Stille nach dem letzten Ton sind, in denen das Publikum in betroffenem oder auch nur verblüfftem Schweigen verharrt, dann wäre die von Laufenberg gelungen. Seine Schlusspointe sitzt nämlich. Da kommt Parsifal im aufgeklärten Zivil zurück in den arg lädierten sakralen Raum, den Gisbert Jäkel einer nahöstlichen Kirche nachempfunden hat. Er entsorgt das Kreuz, das er am Ende des Klingsor-Aktes aus dem Speer der Gralshüter gebastelt hatte, im offenen Sarg mit der Asche Titurels und alle (wie durch ein Wunder) plötzlich versammelten Vertreter von Christen, Juden und Moslems tun es ihm mit den Insignien ihres Glaubens nach.

Mit dieser großen utopischen Geste entschwinden der Raum und seine Geschichte und den Menschen geht das Licht des Grals (als Licht der Vernunft?) auf. Und vielleicht ist die rätselhafte Gestalt, die die ganze Zeit von oben dem Geschehen zusah, der befreite Mensch, der in den Brunnen der Vergangenheit und auf seine Vorgeschichte schaut? (Und nicht, wie einige Witzbolde meinten, der ruhig gestellte Musikdirektor der Bayreuther Festspiele, Christian Thielemann.) Laufenbergs für Köln entwickeltes Konzept wirkt in Bayreuth freilich im Vergleich mit den beiden Vorgängerinszenierungen als Theater etwas (zu) klein gedacht. Flüchtlinge im beschädigten Kloster, das von Soldaten in Kampfmontur (ohne Verständnis für das, was dort abgeht) geschützt wird? Das ist dringlicher gedacht als umgesetzt.

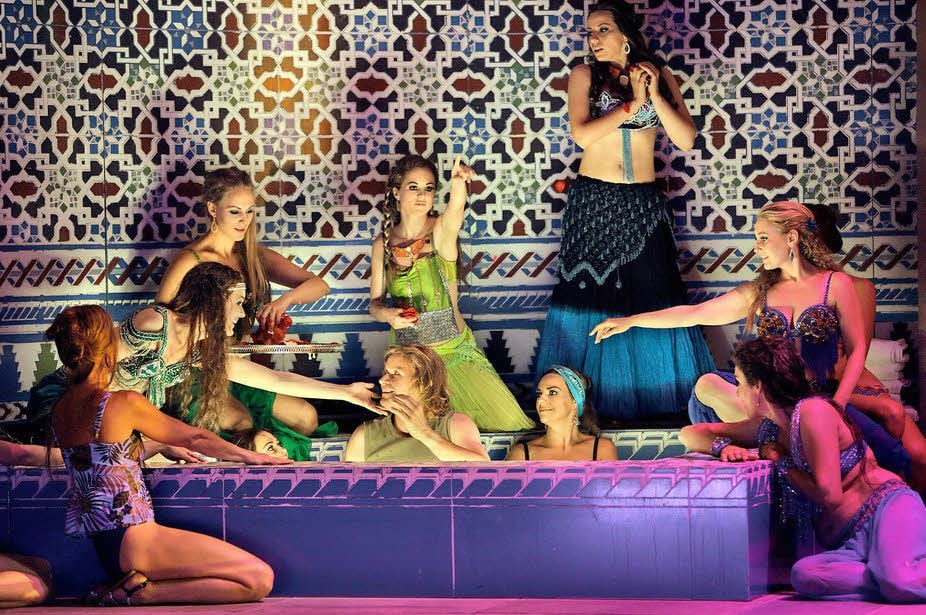

Die Videokamerafahrt vom Gralsgefäß durchs Kirchendach in die Google-Earth-Perspektive auf das gebeutelte Zweistromland und dann in die galaktische Unendlichkeit und zurück - das landet ästhetisch zwischen „Unendliche Weite“ und Bildschirmschoner. Klingsor (Gerd Grochowski) ist der Herr über ein hübsch gekacheltes Hamam, die Blumenmädchen sind die personifizierten Islamklischees zwischen schwarzer Vollverschleierung und Bauchtanz-Sinnlichkeit. Dass Parsifal hier baden geht, macht zwar Sinn, dass er die nassen Klamotten dann anbehält, wenn ihm Kundry neue Sachen bringt, weniger.

Karfreitagszauber in der Wüste

Klingsor hat eine Sammlung von Kruzifixen, vorsorglich auch einen Gebetsteppich, aber offenbar keine Ahnung, in welcher Richtung Mekka liegt. Wenn Parsifal den Speer einfach wegnimmt und nur Klingsors Kreuzesammlung aus dem Rahmen fällt, dann hat Parsifal Glück, dass ihn ein verspätetes Kreuz nicht trifft. Sowas hätte in einer Kölner Ersatzspielstätte sicher seine Wirkung gehabt. Hier war es so unfreiwillig komisch, wie die Naturdusche in der von mutierten Pflanzen überwucherten Wüstenruine mit den nackten Mädels zum Karfreitagszauber im Hintergrund. Vor allem das grandiose Schlussbild bewahrte den Regisseur wohl vor Publikumskritik. Die Wagner-Gemeinde hatte eh alle Hände voll mit berechtigtem Jubel zu tun. (mz)