100 Jahre Louis de Funès 100 Jahre Louis de Funès: Frankreichs lustigster Choleriker begeisterte DDR-Publikum

Halle (Saale)/MZ - Wenn der Gourmet Charles Duchemin das Gesicht zur Faust ballt, halb in die Knie geht und enthemmt „Neeeein“ ruft, rutscht das Publikum in den halleschen Goethe-Lichtspielen fast aus den Kinosesseln. Der Saal brüllt, schnappt nach Luft und hier und da laufen Tränen, als der von Louis de Funès gespielte Restauranttester Duchemin beginnt, Kunsthuhn und Ekelpudding zu verschlingen.

Klamauk. Chaos. de Funès. Seit der französische Komiker Ende der 60er Jahre mit „Balduin, das Nachtgespenst“ in den Kinos der Arbeiter- und Bauernrepublik debütiert hatte, war er zu einem Magneten für Zuschauermassen geworden. Bei den alljährlichen „Sommerfilmtagen“ schlugen Funès-Filme wie die Feinschmecker-Posse „Brust oder Keule“ selbst Defa-Indianermärchen mit Gojko Mitic. Im normalen Kino-Programm hielten Komödien wie „Der Gendarm von St. Tropez“ locker mit großen DDR-Eigenproduktionen wie der „Legende von Paul und Paula“ mit.

De Funès zelebriert rückhaltlose Lebendigkeit

Dabei witzelte der Mann aus dem Städtchen Courbevoie im Norden von Paris in einer Welt, die weit weg war von der DDR-Wirklichkeit der 70er. De Funès grimassierte an an der Côte d'Azur, er stampfte, gestikulierte und hüpfte als Manager einer Halbnackt-Tanzgruppe „Evan Evans“ durch „Alles tanzt nach meiner Pfeife“ und verkaufte als Kleinkapitalist mit großer Klappe „Rauchvernichtungsmaschinen“ an Japaner. Eine fremde Welt, die nicht darauf rechnen konnte, vom überwiegend jugendlichen DDR-Kinopublikum verstanden zu werden.

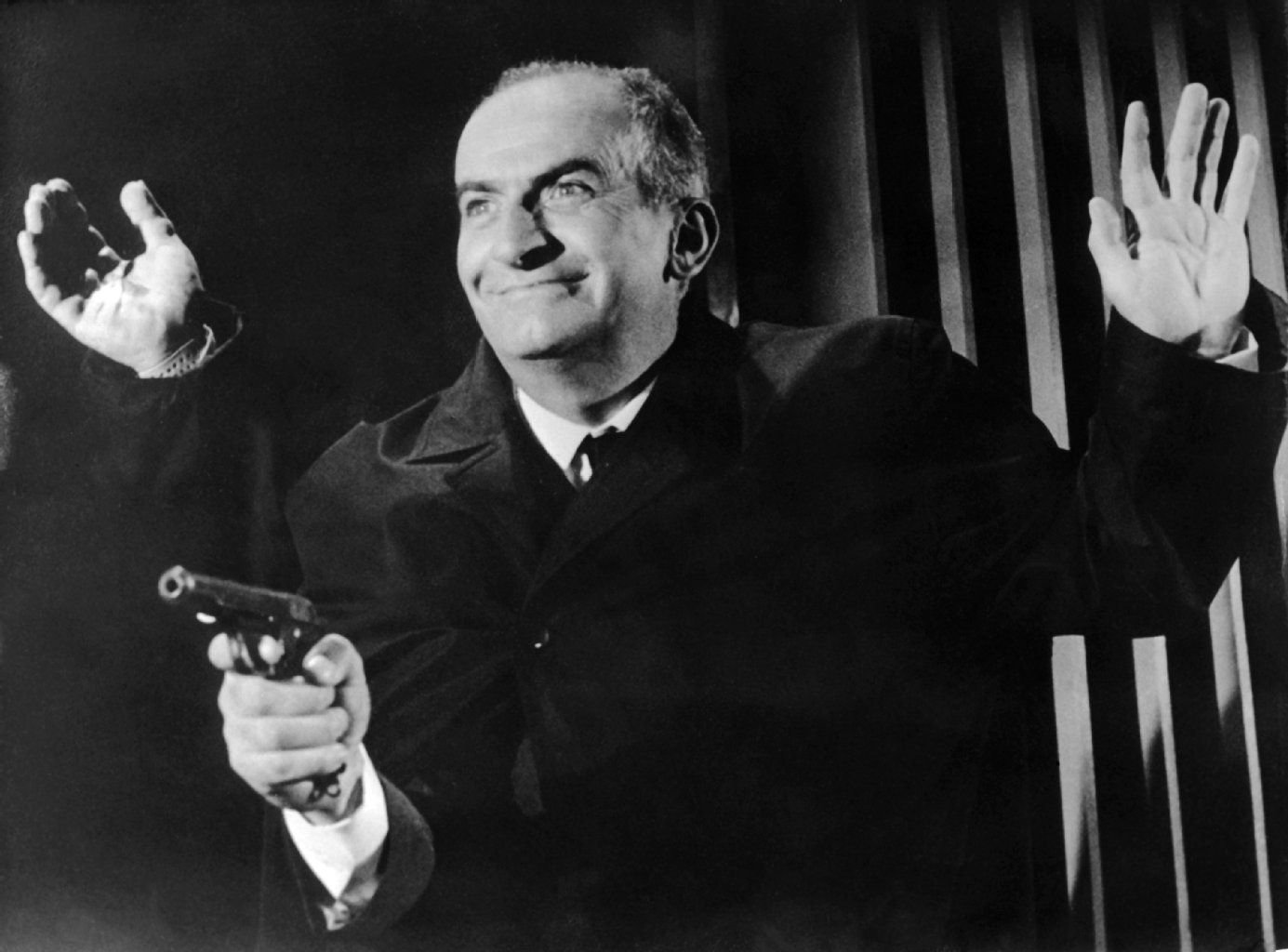

Aber der Hauptdarsteller wird verstanden. Sein energischer Anarchismus, das wilde Mienenspiel und die aufgeblasene Zwergenhaftigkeit, mit der Louis de Funès jeden Ansatz von Ernsthaftigkeit konterkariert, sorgen für Begeisterung. De Funès zelebriert rückhaltlose Lebendigkeit, ungebremst plappert er aus, was ihm in den Kopf kommt. Ist es draußen, schlägt er gelegentlich die Hand vor den Mund und guckt, als wolle er es zurückholen. Nein! Doch! Ooohh! Er ist einfältig und gerissen, ein Aufschneider, der die Drehbuch-Klamotten, aus denen er Filme macht, allein mit seiner Persönlichkeit rettet. Nein, behauptet er, er schneide keine Grimassen. „Verglichen mit meiner Mutter ist mein Gesicht aus Marmor.“ Lange hat auch die Kinowelt das so gesehen.

Über das Leben von Louis de Funès lesen Sie auf Seite 2.

Louis Germain David de Funès de Galarza wurde am 31. Juli 1914 geboren. Als Sohn in Frankreich lebender spanischer Einwanderer war er schon in der Schule als Klassenclown aufgefallen. Nach der Schule begann er eine Kürschnerlehre, aber wegen der Tötung eines Kanarienvogels wird er rausgeworfen. De Funès will nun Fotograf werden. Er schreibt sich an der renommierten Pariser Kinoschule ein und findet in der impressionistischen Filmemacherin Germaine Dulac sogar eine prominente Mentorin. Doch es endet wieder mit einem Rausschmiss, als de Funès Knallfrösche an der Schule zündet. Der Hobbykomiker jobbt nun als Dekorateur, Industriezeichner und Barpianist. Wenigstens privat hat der nur 1,60 Meter große künftige Gigant Erfolg: Er lernt Germaine Carroyer kennen, beide heiraten und mit 23 wird Louis de Funès zum ersten Mal Vater.

Es deutet zu dieser Zeit nicht viel auf eine Weltkarriere hin. Der Krieg bricht aus, der eigentlich ausgemusterte de Funès wird eingezogen und bald wieder heimgeschickt. Er verbringt die Zeit der deutschen Besatzung mit Schauspielunterricht und verdient sein Geld, indem er mit Eddie Barclay, dem späteren Entdecker von Mireille Mathieu, verbotenen Jazz für deutsche Soldaten spielt. Der ersehnte Durchbruch lässt auch nach Kriegsende noch lange auf sich warten. Louis de Funès spielt Jahr für Jahr zahlreiche Nebenrollen, die Komödie „Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris“, in der er an der Seite von Jean Gabin agiert, verhilft ihm sogar zu ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Doch erst der magische Sommer 1964 beschert dem inzwischen 50-Jährigen den Durchbruch: In nur vier Monaten dreht er mit „Der Gendarm von Saint Tropez“, „Fantomas“ und „Louis, das Schlitzohr“ drei Kinohits, die seinen Ruf als genialischer Grimassenschneider und grandioser Konsenskomiker begründen und zementieren.

Nie auf Experimente eingelassen

Louis de Funès hat sich später nie auf Experimente eingelassen. Er hatte keinen Ehrgeiz, anders als ein lustiger Typ auf der Leinwand zu erscheinen, keine Lust, sich im Charakterfach auszuprobieren oder die meist kammerspielartigen Inszenierungen seiner Filme aufzublasen. Lieber variiert er erfolgreiche Muster, tritt wieder und wieder als „Gendarm“ (sechsmal), „Fantomas“-Gegenspieler Kommissar Juve (dreimal) und „Balduin“ (siebenmal) vor die Kamera oder adaptiert Vorlagen wie das Theaterstück „Oscar“ oder die Glenn-Ford-Komödie „Die Nervensäge“, die bei ihm „Jo“ heißt, im Westkino zu „Louis und der Leichentrick“ wird und in der DDR als „Hasch mich, ich bin der Mörder“ läuft. Kurz nach der letzten Klappe erleidet Louis de Funès seinen ersten Herzinfarkt. Er dreht nun weniger und nach „Brust oder Keule“ wird sein Humor immer fahriger und das Bemühen deutlich, den eigenen Ruf auszubeuten. Mit „Louis und seine verrückten Politessen“ liefert Louis de Funès 1982 noch eine letzte Fortsetzung des „Gendarmen von St. Tropez“. Als der Film im Februar 1984 in der DDR für Gelächter sorgt, ist der Hauptdarsteller bereits mehr als ein Jahr tot.