Ford-Forschungszentrum Ford-Forschungszentrum: Ein Roboter mit Gefühl

Aachen/Köln - Ruth ist sensibel. Und sie ist gefühlvoll. Betastet sie eine Oberfläche, nimmt sie nicht nur deren Beschaffenheit wahr, sondern speichert auch gleich das, was sie spürt. Wenn sie an Reglern dreht oder auf Knöpfe drückt, dann registriert sie die leichtesten Widerstände. Ruth ist im Dauereinsatz, denn sie ist zu Dingen in der Lage, die kein Mensch kann. Ruth heißt mit vollem Namen „Robotized Unit for Tactility and Haptics“. Ruth ist ein Roboter.

Ihre Heimat hat Ruth im Büro von Marc Galonska und Abhinav Dhake vom Forschungszentrum des Automobilherstellers Ford in Aachen gefunden. Die beiden Ingenieure sind bei Ford für die Haptik-Forschung zuständig, sie kümmern sich also darum, wie sich die einzelnen Teile des Autos anfühlen. Die Erforschung der Haptik ist für die Automobilhersteller in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Der Grund: Jeder potenzielle Käufer eines Neuwagens setzt sich im Autohaus erst einmal in den Wagen und betastet das Interieur. „Die Kunden erschließen sich das Auto im Grunde wie Kinder ein Spielzeug. Sie befühlen erst einmal alles und bekommen so ihren ersten Eindruck“, sagt Marc Galonska. Bevor es dann um Kriterien wie Fahrgefühl oder Dynamik des Wagens geht, ist das grundlegende Qualitätsurteil anhand der haptischen Eindrücke schon längst gefällt. „Und diese Qualitätswahrnehmung für den Innenraum des Wagens wird von uns konkret erforscht“, so der Ingenieur.

Eine überdimensionale Nähmaschine

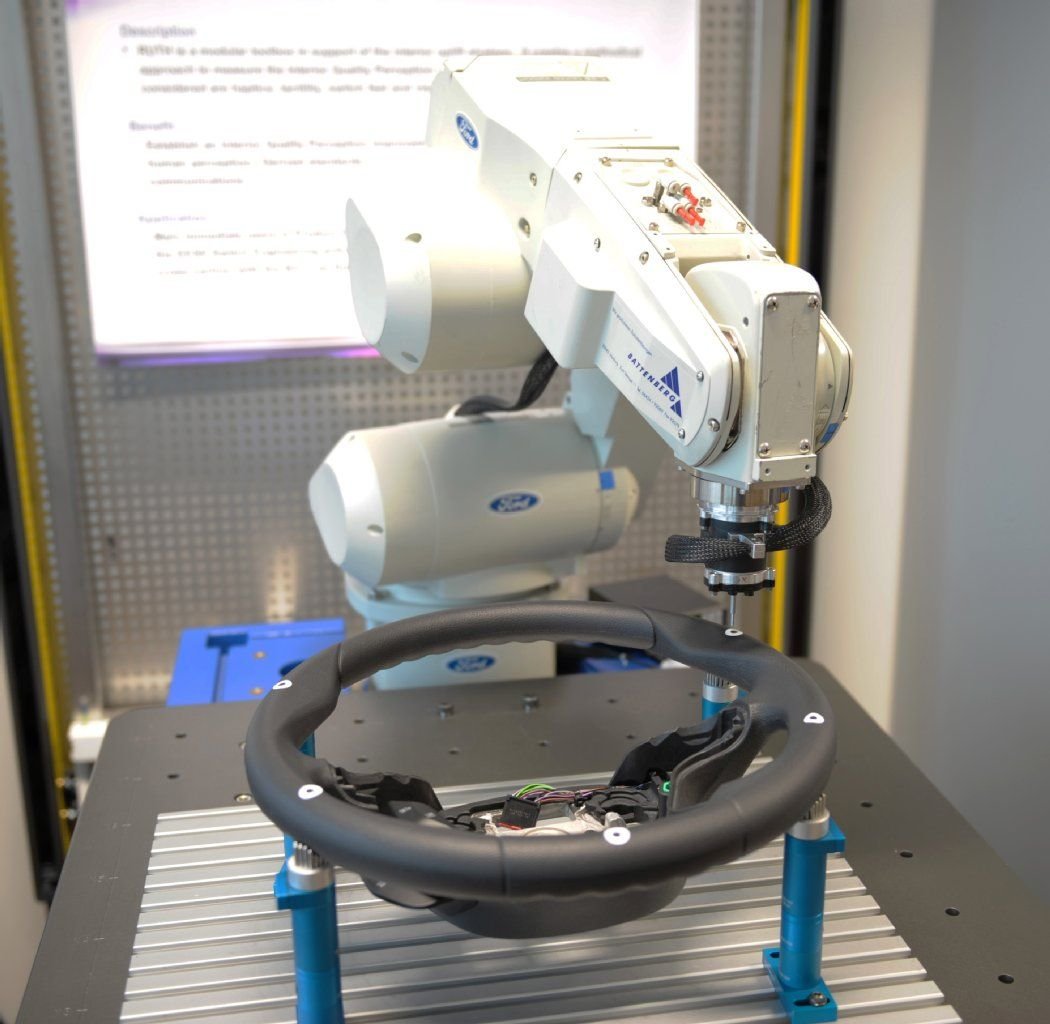

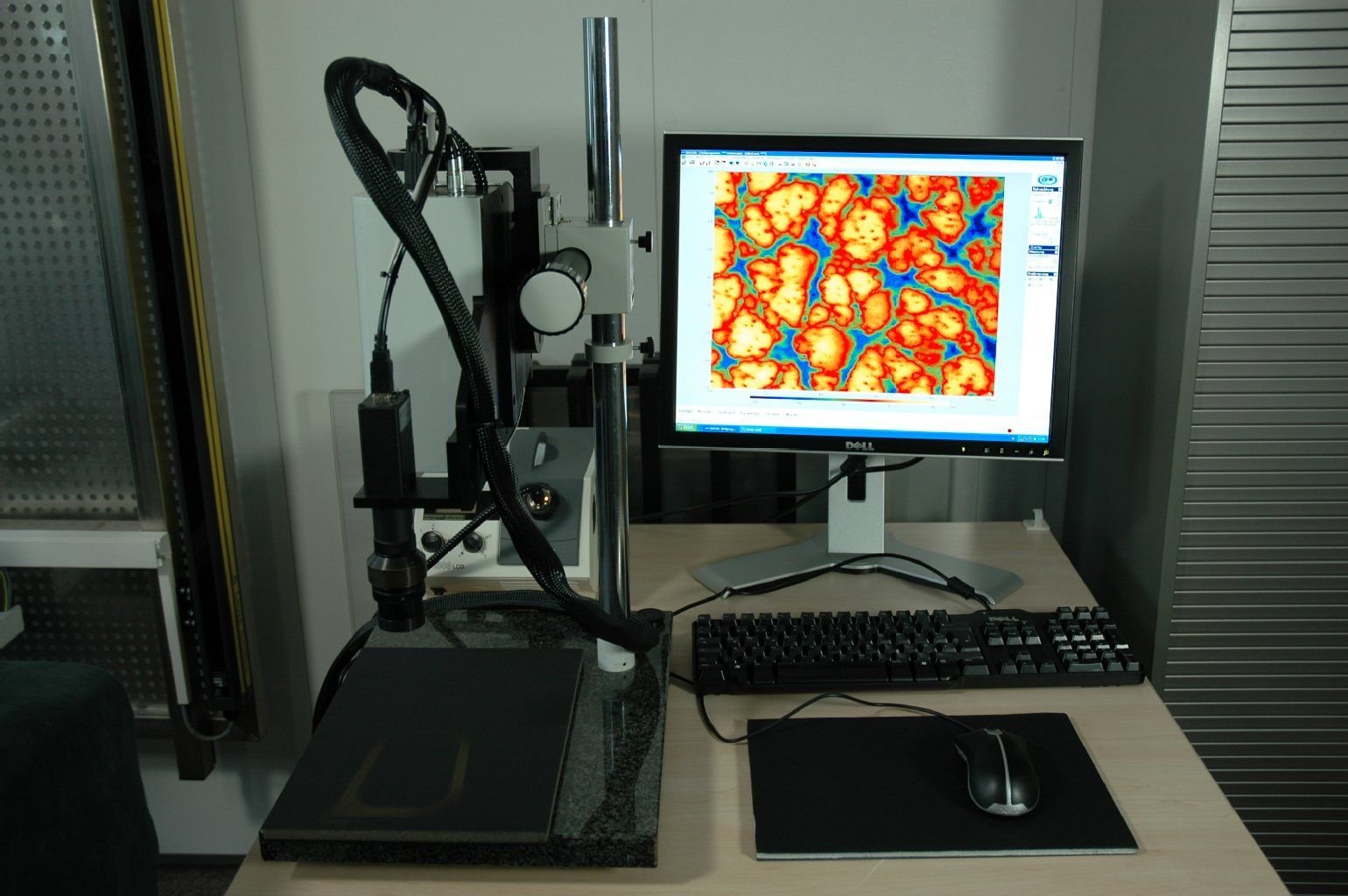

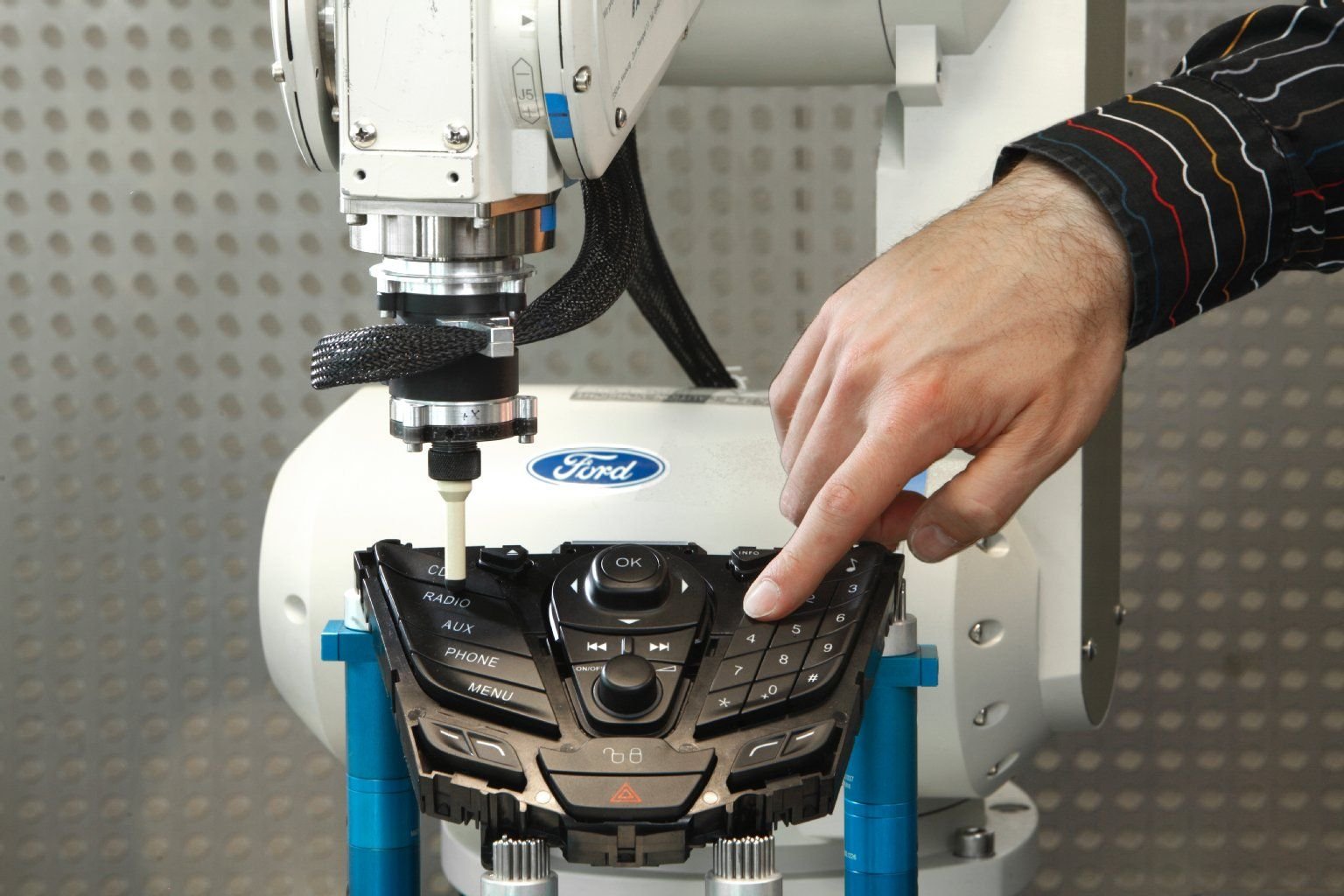

Ihren Platz hat Ruth auf einem Stahlgestell an der vorderen Bürowand. Ruth sieht ein bisschen aus wie eine überdimensionale Nähmaschine, deren einzelnen Bestandteile dank eingebauter Gelenke jedoch größtenteils beweglich sind. Es ertönt ein leichtes Summen, als Marc Galonska den Roboter einschaltet. Wie ein Kranführer hält er eine große Fernbedienung in der Hand, mit der er Ruth steuert. Langsam folgt der Roboterarm den Befehlen. Vor ihm liegt die Schaltfläche zur Bedienung eines Autoradios von einem Ford-Modell. Der Roboter senkt sich, der am Ende des Arms angebrachte Fühler drückt einen der zahlreichen Schalter sachte herunter. Gleich nachdem Ruth ihren Arm wieder hebt, erscheint auf dem Computer-Bildschirm neben dem Roboter eine Grafik.

„Ruth hat ihre Messdaten gleich auf den PC übertragen. Hier können wir jetzt den Kraft-Weg-Verlauf ablesen“, erklärt Galonska und zeigt auf eine Kurve in einem Koordinatensystem. Auf diese Weise können die Ingenieure genau testen, wie viel Druck optimalerweise nötig ist, um einen Schalter zu betätigen. „Ideal ist es, wenn der Fahrer nicht hinschauen muss, ob er den Knopf nun wirklich gedrückt hat, sondern es beim Drücken bereits merkt.“ Ähnliches gilt für die Schieber der Lüftung und die Drehknöpfe der Heizung oder des Radios.

Ein Vorteil von Ruth ist ihre Mobilität. „Wir können sie auch in ein Auto setzen und dort mit ihr Messungen durchführen“, berichtet Galonska. Dies sei nötig, da manche Komponenten lediglich im eingebauten Zustand verlässlich getestet werden könnten. Dabei verlassen sich die Ingenieure allerdings nicht allein auf die Daten von Ruth. „Sie sagt uns nicht, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern liefert lediglich objektive Daten“, sagt Galonska. Um die Zahlen einordnen zu können, werden Kundentests und Umfragen durchgeführt. Dafür werden Probanden in Autos gesetzt und aufgefordert, den Wagen nach ihren Vorstellungen zu prüfen und zu berichten, was ihnen aufgefallen ist. „Wenn beispielsweise ein Lederlenkrad als zu hart und ein anderes als toll anzufassen beschrieben wird, kann Ruth uns diese Unterschiede in belastbaren Zahlen liefern.“ So können Zulieferern entsprechende Daten übermittelt werden, wie weich oder hart das Lenkrad denn nun sein soll.

Viele Dinge spielen sich bei Menschen allerdings im Unterbewusstsein ab. Das ist bei der Bewertung eines Autos nicht anders. „Daher führen wir zusätzlich Umfragen aus, die bestimmte Charakteristika des Wagens thematisieren“, so der Ingenieur. Entworfen werden die Tests gemeinsam mit Psychologen, damit der Kunde durch die Fragen nicht ungewollt in eine bestimmte Richtung geleitet wird. „Unser Team ist dementsprechend interdisziplinär aufgestellt.“

Regionale Unterschiede

Und international. Der Ingenieur Abhinav Dhake etwa stammt aus Indien. „Dort haben die Menschen teils andere Anforderungen an die Haptik des Autos“, erklärt er. So würden seine Landsleute beispielsweise Lenkräder aus Kunststoff bevorzugen. „Wenn das Auto in der Sonne gestanden hat und das Lenkrad heiß geworden ist, kühlt das Exemplar aus Kunststoff schneller ab“, sagt Dhake. In Deutschland hingegen sind Lederausführungen beliebter. „Sie gelten als hochwertig“, so Galonska.

Temperaturen spielen bei der Haptik-Forschung eine große Rolle. Betritt man das Foyer des Forschungszentrums, bemerkt der Besucher rechts gleich mehrere große Infotafeln. Auf dem hintersten Exemplar sind schachbrettgroße Plaketten angebracht. Sie sind aus unterschiedlichem Material gefertigt, unter anderem aus Holz und Aluminium. „Da sich die Materialien im selben Raum befinden, haben sie auch die selbe Temperatur“, erklärt Galonska. „Doch fasst man sie an, bemerkt man etwas anderes.“ Und tatsächlich, die Aluminium-Platte fühlt sich deutlich kühler an als das Exemplar aus Holz. Das liegt unter anderem an der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit des Materials. „Metallische Oberflächen müssen sich in einem gewissen Maße kühl anfühlen. Wenn etwas nach Metall aussieht und sich warm anfühlt, dann bekommt der Kunde das Gefühl, dass etwas nicht stimmt“, so Galonska. Schließlich habe sich der Mensch seit Kindesbeinen an aus dem Erlernen der Dinge einen Erfahrungsschatz angeeignet, wie sich bestimmte Dinge anfühlen.

Nun werden beispielsweise Metallfronten für das Autointerieur jedoch nicht aus dem Vollen gefräst. Aus Gründen der Gewichtsreduktion und zur Minderung der Kosten werden Kunststoffkomponenten verwendet und mit einer Metallschicht überzogen. Um nicht nur authentisch auszusehen, sondern sich auch genauso real anzufühlen, muss die Temperatur mit den Sinneseindrücken des Kunden übereinstimmen. Die Messdaten dafür bekommen die Ingenieure von Ruth.

Die hat übrigens inzwischen aufgrund ihrer bisher erfolgreichen Arbeit zwei Zwillingsschwestern bekommen, eine davon steht im Ford-Werk in Köln-Merkenich, die andere im Mutterwerk im US-amerikanischen Dearborn bei Detroit. „Wie gesagt, es gibt bei der Kundschaft weltweit kulturelle Unterschiede, was die Prioritäten beim Autokauf angeht. Daher testen wir an verschiedenen Standorten“, erklärt Marc Galonska und drückt auf einen Knopf seiner Fernbedienung. Das Summen verstummt. Ruth hat Pause, zumindest kurz.