Wintersonnenwende Wintersonnenwende: Wenn die Nacht am tiefsten ist

Halle (Saale)/MZ - Wie es sich gehört, ist am Anfang Gott gewesen. Der sprach „Es werde Licht!“ Und es wurde Licht. Gott fand, dass das Licht gut war. Also, heißt es im Buch Mose, „schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht“. Danach beginnt, was bis heute Standard ist: Aus Abend und Morgen wird der erste Tag.

Ungezählte folgen ihm, unterbrochen von Nächten, die nicht nur Gott, sondern auch den Menschen nie so gut gefallen haben wie der helle Tag. Das Dunkel hat sich inzwischen in Jahrtausenden einen Ruf erarbeitet, der schlechter nicht sein könnte: Die dunkle Seite der Macht ist immer die, auf der niemand stehen möchte. Finstere Kräfte stecken hinter bösen Taten, dunkle Gedanken beherrschen Stunden schlechter Stimmung und auch der Ring, sie zu knechten und zu finden, dient nur dazu, sie „ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden“. Dort im Dunkeln wird gemunkelt, in der Finsternis lauert Schrecken und das Böse scheut das Licht. Guck nicht so finster!

Finster ist das Böse

Wäre Dunkelheit ein Mensch, würde niemand mit ihr befreundet sein wollen; wäre sie ein Auto, steuerte sie strakt in den Untergang, und müsste sie Unterschriften für ihren Erhalt sammeln, blieben vermutlich alle Zettel leer. Dunkel, versichert der Duden, steht als Synonym für rätselhaft, undurchsichtig, verworren. Finster ist das Böse, sind Tod, Verfall und Unglück, sind Finsterlinge und Dunkelmänner. Der Düsterwald in Tolkiens „Hobbit“, das fehlende Licht in Springsteens „Darkness at the edge of town“ oder George Harrisons Warnung „Beware Of Darkness“, sie alle spielen dieselbe Flöte. Besser hell als dunkel, besser weiß als schwarz.

Dabei ist Licht, der ewige Gegenspieler der Dunkelheit, im Grunde nur eine elektromagnetische Schwingung von 4 mal 10 hoch 14 bis 7,5 mal 10 hoch 14 Hertz, die der Mensch zufällig sehen kann. Aber ist die mal eine Weile nicht da, schlägt das einer ganzen Spezies aufs Gemüt. Der Sänger und Dichter Rio Reiser fasste es in einer vermutlich dunklen Stunde in die Zeilen „Manchmal bin ich kalt und schwer / seh' keine Sonne, seh' keine Sterne und das Land, das wir suchen, liegt in weiter Ferne“.

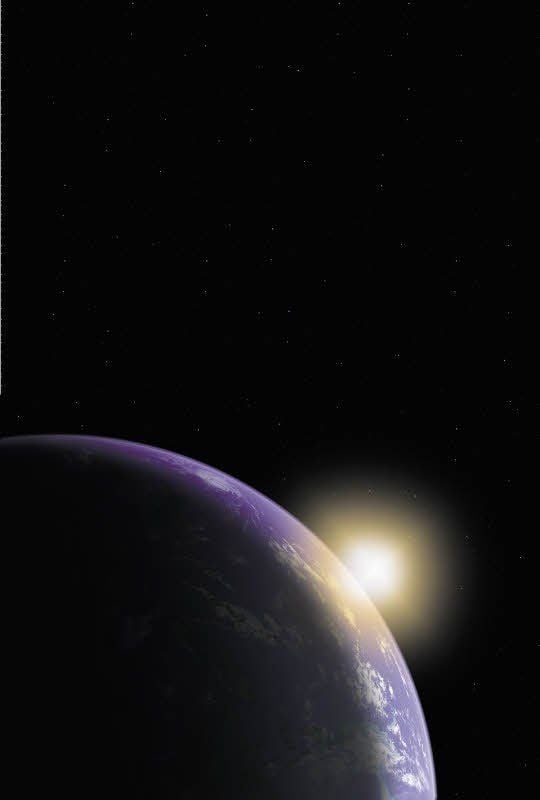

Dieser Winterblues kommt, wenn es dunkler wird, weil die Sonne den südlichsten Punkt ihrer Jahresreise ansteuert. Die genaugenommen natürlich von der Erde unternommen wird, die sich nicht rundum das Zentralgestirn bewegt, sondern eine breitgequetschte Ellipsenform bevorzugt, die sie mal recht nah an die Sonne, mal weiter weg führt.

16,5 schwarze Stunden

Trotzdem ist es nicht der Abstand von der Sonne, der der Mensch die dunkle Jahreszeit zu verdanken hat - der ist nämlich Anfang Januar am geringsten und Anfang Juli am größten. Nein, von Norden aus betrachtet schwächelt die Sonne im Winter wegen der unorthodox schrägen Erdachse, je nördlicher, je länger. In Deutschland heißt das für Millionen Leidende morgens bei Nacht raus, abends bei Nacht rein. Der Tag dazwischen umspannt nur ein paar fahle Minuten um Mittag herum, wenn eine müde Sonne die Wolken von hinten anblakt.

Und am Schlimmsten ist es ausgerechnet am Samstag, zur diesjährigen Wintersonnenwende. Der Tag schrumpelt zu einer astronomischen Episode von nur noch siebeneinhalb Stunden zusammen, die Nacht breitet sich über bedrückende 16,5 schwarze Stunden aus. Unter Berücksichtigung der sogenannten bürgerlichen Dämmerung, die nach dem Willen der Wissenschaft die gefühlte Tageslänge misst, ist noch eine knappe Dreiviertelstunde kürzer, was vom Tage übrigbleibt: Nicht mal sieben Stunden Tag, mehr als 17 Stunden finstere, kalte Nacht. Auf einmal leuchtet ein, was das alte Sprichwort meint: Nachts ist es tatsächlich nicht nur kälter, sondern auch dunkler als draußen.

Produktion von Serotonin wird eingestellt

Die Folgen sind erschütternd. Die Abwesenheit von Licht veranlasst den Körper, die Produktion des Spaß-Hormons Serotonin einzustellen und zum Ausgleich einen Überschuss des Schlafhormons Melatonin zu erzeugen. Das macht sensible Gemüter so winterkrank, dass Wissenschaftler dem dunklen Geist der Weihnacht inzwischen sogar einen Namen gegeben haben. Das SAD-Syndrom, englisch „Seasonal Affective Disorder“, also etwa jahreszeitlich-emotionale Unordnung, gilt als Ausdruck einer Störung des normalen biologischen Tagesrhythmus’. Der äußert sich in einem Hang zu längeren Schlafphasen und einem verschärften Appetit auf Süßigkeiten. Von Glühwein und anderen Spirituosen ist nicht die Rede, doch der Blick ins dauerdunkle Reich der Skandinavier verrät, dass Millionen vom Winterblues Betroffene problemlos weitere Symptome nennen könnten.

Denn genau in diesem Moment, wo der kürzeste Tag und die längste Nacht einander Hallo sagen, fängt das dunkelste Kapitel ja erst richtig an. Jetzt liegt der größte Teil der Sonnenbahn unterhalb des Horizonts. Jetzt gibt es am Polarkreis Tage ganz ohne Sonnenaufgang, weil das Zentralgestirn vollständig hinter dem Rand der Welt versteckt bleibt. Mitteleuropa ist verglichen damit nur nicht ganz optimal ausgeleuchtet: Licht kommt an, doch der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen ist so flach, dass das Licht bis zum Boden nicht zehn Kilometer durch die Atmosphäre überwinden muss wie in guten Zeiten, sondern 300. Entsprechend geschwächt kommt es bei den Bedürftigen an.

Feste Feiern statt früh ins Bett

Von der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, wie sie das Grundgesetz als Ziel formuliert, kann lichttechnisch bislang auch keine Rede sein. Während Flensburg, Rostock und die ganze Küste heute um zehn vor vier die Lampen anschalten müssen, bleibt es in München bis kurz vor halb fünf hell. Dort erscheint die Sonne zudem am Sonntag auch schon wieder um eine Minute nach acht zum Dienstantritt, während sie in Rostock noch bis halb neun unsichtbar bleibt.

Mitteldeutschland liegt mitten in der Mitte, nicht richtig hell, aber auch nicht so arg verdunkelt wie andere Gegenden. Am Vorabend des 4. Advent um 18.11 Uhr erreicht die Sonne die geringste Höhe über dem Horizont. Die kommende Nacht ist dann die längste des Jahres, weshalb die Menschen sie schon immer zum Anlass genommen haben, lieber Feste zu feiern als früh ins Bett zu gehen. In Rom galten die Partys der Verehrung der Sonne, bei den Germanen dem Anfang vom Ende der Zeit, in der es immer länger dunkler wird. Auch das christliche Weihnachtsfest hat in dieser Tradition von Feiern zu Ehren des Lichtes seinen Ursprung - erst durch die Einführung des Julianischen Kalenders rutschte es hinter seinen ursprünglichen und eigentlich richtigen Termin. Heiligabend liegt heute allein deshalb schon wieder auf der helleren Seite des Jahres. Wie zum Beweis dafür: Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten.