Medizin Medizin: «Wie heißen Sie?» - «Auguste.»

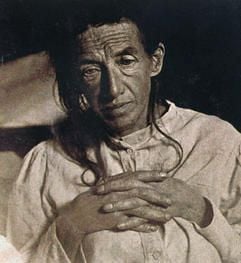

Frankfurt/Main/dpa. - Mit ihm begannim November 1901 die Erforschung einer bis heute unheilbarenKrankheit, an der derzeit alleine in Deutschland 1,4 MillionenMenschen leiden: der Gedächtnisschwäche Alzheimer. An diesem Samstag(8.4.) vor 100 Jahren starb Auguste Deter in der «Anstalt für Irreund Epileptische» in Frankfurt am Main.

«Mit dem Tod dieser Patientin war es erstmals möglich, sichwirklich anzuschauen, was im Kopf passiert», sagt der Geschäftsführerder Hirnliga, Thomas Kunczik. Schon zu Lebzeiten der als «Auguste D.»geführten Patientin dokumentiert Alzheimer (1864-1915) seineBeobachtungen sehr genau. Auf 31 handgeschriebenen Seiten notierteder Arzt zum ersten Mal die Symptome der Krankheit, die 1910 seinenNamen bekam: «Abnehmen des Gedächtnisses (...), zwecklosesHerumwirtschaften in der Wohnung (...), schien sich nicht mehrauszukennen (...), versteht manche Fragen nicht (...), lässt beimSchreiben Buchstaben aus (...).»

Als Auguste Deter 1901 in die Frankfurter Klinik eingeliefertwird, gibt die damals 51-Jährige an, sie habe sich selbst verloren.«Fünf Jahre vor ihrer Einlieferung hatten bei ihr Wahnvorstellungenund Eifersuchtsideen begonnen», erläutert der Mediziner Sven Rahming,der gerade eine Doktorarbeit über Auguste Deter erstellt. Nach seinenErkenntnissen veranlasste der gescholtene Ehemann, dem seine Fraudiverse Verhältnisse unterstellte, eine Untersuchung beim Hausarzt -dieser wies die aus Kassel stammende Frau, die seit 1883 in Frankfurtlebte, prompt in die Irrenanstalt ein.

In dieser «Irrenschloss» genannten stattlichen Villa in einem Parkin der Frankfurter Innenstadt praktiziert der gebürtige UnterfrankeAlzheimer seit 1888. Der Fall der Eisenbahnkanzlistenfrau Auguste D.interessiert ihn brennend: Dem Mediziner ist der Gedächtnisverlustder noch relativ jungen Frau ein Rätsel, die bis dahin völlig gesundwar sowie weder erblich vorbelastet noch traumatisiert ist.

Auch als Alzheimer 1903 Frankfurt verlässt und an diePsychiatrische Klinik in München wechselt, behält er seine Patientinim Auge. Sogar über ihren Tod am 8. April 1906 «um 3/4 6 Uhr morgens»hinaus: Alzheimer lässt sich Augustes Gehirn schicken, um es zuuntersuchen. Der Forscher entdeckt massiven Zellausfall undAblagerungen. Ein halbes Jahr später stellt er seinen Befund inTübingen bei der «Versammlung Südwestdeutscher Irrenärzte» vor. SeinVortrag endet mit den Worten: «Mein Fall Auguste D. bot klinisch einso abweichendes Bild, dass er sich unter keine der bekanntenKrankheiten einreihen ließ.»

«Damit begann die Alzheimer-Forschung», sagt Hirnliga-Geschäftsführer Kunczik. «Es hat sich seitdem viel getan, aber wirhaben noch immer kein Medikament, das Alzheimer heilen kann, undwissen auch nicht, ob und wann wir es kriegen werden.» Alzheimer-Patienten gehörten im deutschen Gesundheitssystem zu «denVergessenen».

Weitgehend vergessen ist auch Auguste D. - wenngleich Alzheimer-Biograf Konrad Maurer dafür sorgte, dass ihr Schicksal über dieWissenschaft hinaus mit dem Namen Alzheimer verbunden bleibt: DerFrankfurter Psychiatrie-Professor Maurer schuf das Theaterstück «DieAkte Auguste D.», das 2003 erstmals in Deutschland gezeigt wurde.Bisweilen landet das «Dokudrama», wie Maurer es nennt («Die Dialogezwischen Alzheimer und Auguste D. sind das Bühnenstück parexcellence.»), noch auf den Spielplänen: so im vergangenen Dezemberals Lesung in Ingolstadt. Laut Maurer soll es in diesem Herbst inWürzburg und Tübingen gezeigt werden. So spürt sogar das Theater «inauthentischen und fiktiven Szenen einer unheimlichen Krankheit» nach.