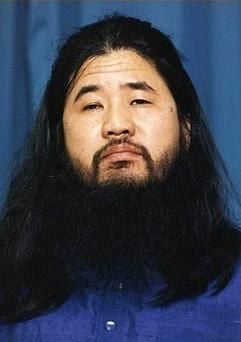

Japan Japan: Guru wird wegen Giftgasanschlag zum Tode verurteilt

Tokio/dpa. - Fast neun Jahre nach dem tödlichen Giftgas-Anschlag auf die Tokioter U-Bahn ist der Sektenguru Shoko Asahara am Freitag zum Tode verurteilt worden. Das Tokioter Bezirksgericht befand den halb blinden Gründer der Endzeit-Sekte Aum Shinrikyo in erster Instanz in allen 13 Anklagepunkten für schuldig, Drahtzieher mehrerer von seinen Jüngern begangener Morde und Mordversuche mit insgesamt 27 Toten gewesen zu sein. Dazu zählt der Saringas-Anschlag auf die U-Bahn der japanischen Hauptstadt, bei dem am 20. März 1995 zwölf Menschen ums Leben gekommen und Tausende verletzt worden waren.

Mit dem 48-jährigen Asahara, bürgerlich Chizuo Matsumoto, wurde der letzte von 189 Angeklagten verurteilt, davon zwölf zum Tode durch den Strang. Keines der Todesurteile wurde bisher vollstreckt. Auch Asaharas Verteidiger legten sofort Berufung ein, womit sich der seit fast acht Jahren andauernde Jahrhundert-Prozess gegen ihn noch lange hinziehen dürfte. Zuletzt war die Todesstrafe in Japan im September 2003 vollstreckt worden. Die wenigen Todesstrafengegner bleiben fast alle stumm, zu schrecklich ist die Erinnerung an die Taten der Aum- Sekte.

Fünf führende Aum-Mitglieder hatten am 20. März 1995 in mehreren Zügen mit angefeilten Regenschirmspitzen Plastiktüten mit Sarin angestochen und so das tödliche Nervengas unter dem Regierungsviertel freigesetzt. Mit dem Anschlag wollte die Sekte eine geplante Razzia der Polizei gegen ihr Hauptquartier am Fuße des heiligen Berges Fuji verhindern. Die Verteidigung hält Asahara, der seit Prozessauftakt fast nur geschwiegen hat und das Todesurteil unbewegt vernahm, für unschuldig. Seine Jünger hätten eigenmächtig gehandelt.

Angehörige von Opfern reagierten mit einer Mischung aus Genugtuung über das erwartete Urteil und Verbitterung über die Gleichgültigkeit des Staates gegenüber den Opfern. «Ich wünsche mir, dass Asahara so schnell wie möglich verschwindet», sagte eine Frau, die ihren Sohn bei dem Giftgas-Anschlag in Tokio verloren hatte. Zugleich beklagte sie, dass der Staat sich nicht um die Opfer kümmere. Manche Opfer konnten sich aus der Konkursmasse einiger Firmen der Sekte in Zivilprozessen bescheidene Entschädigungssummen erstreiten. Die Regierung jedoch hat für die medizinische Betreuung nichts bezahlt.

Dabei habe die Sekte das System, die Regierung im Visier gehabt, sagt ein Mann, dessen heute 40 Jahre alte Schwester seit dem Anschlag fast völlig gelähmt ist und deren mentale Fähigkeiten durch das Sarin auf die eines Kleinkindes reduziert sind. «Sie wollten die Politiker treffen. Meine Schwester hat es an ihrer Stelle getroffen». Jetzt solle die Regierung wenigstens helfen, dass sie würdig leben könne.

Fast 4700 Menschen hatten sich am Freitagmorgen vor dem von Sicherheitskräften bewachten Gerichtsgebäude eingefunden, um einen der 38 per Los vergebenen Zuschauersitze zu ergattern. Das sind allerdings deutlich weniger als an dem Tag, als Asahara 1996 erstmals im Gericht erschien. Damals interessierten sich noch 12 000 dafür.

Der Medienrummel um die Urteilsverkündung erinnerte Beobachter an den damaligen Schock über den Massenmord und das gesellschaftliche Trauma. Der Anschlag hatte die Überzeugung der Japaner zerstört, in einem Sicherheitsparadies zu leben. Der Polizei war vorgeworfen worden, nicht schon viel früher gegen Asahara vorgegangen zu sein.

Asahara hatte das spirituelle Vakuum genutzt, das nach den wirtschaftlichen Boom-Jahren in Japan entstanden war und die junge Generation zu neuen Religionen wie Aum trieb. Tausende sahen in ihm eine Vaterfigur, bei der sie sich verstanden fühlten und die ihnen eine Alternative bot, um aus den Zwängen der Gesellschaft auszubrechen. Doch statt die Hintergründe der gesellschaftlichen Katastrophe tiefgehend zu analysieren, wurde Asahara laut Kritikern nur zu einem unmenschlichen - und damit nicht japanischen - Monster gestempelt. Unschuldige Mitläufer wurden zu Staatsfeinden erklärt.

Obgleich sich die in Aleph umbenannte Sekte von Gewalt losgesagt hat, stehen ihre etwa 1650 Jünger weiter unter scharfer staatlicher Überwachung. Bürger machen weiterhin gegen Mitglieder der Sekte mobil, um sie aus ihren jeweiligen Gemeinden zu vertreiben. Die Sekte entschuldigte sich derweil am Freitag erneut bei den Opfern und ihren Angehörigen und versprach, sich um weitere Entschädigung zu bemühen.