Die Wirklichkeiten des Gehirns Die Wirklichkeiten des Gehirns: Wenn starre Bilder plötzlich tanzen

Es war das Ende der Malerei, der Punkt, an dem der große Leonardo da Vinci an die Grenzen seiner Fähigkeiten stieß. Was er auch versuchte und so sehr er sich auch anstrengte, nie gelang es ihm, Bewegung zu malen.

Eine Leinwand könne nie wirklich ein Gefühl von Bewegung oder von stereoskopischer Tiefe vermitteln, sondern allenfalls eine Illusion davon, erkannte der Meister der Renaissance das, was er die Grenzen des Realismus nannte.

Wogende Flächen und sich verschiebende Zickzacklinien

Fast 500 Jahre blieben sie genau dort, dann aber entdeckten Forscher wie der Japaner Akiyoshi Kitaoka das, was die Wissenschaft inzwischen periphere Drift-Illusion nennt: Bilder, die auf eine bestimmte Weise mit Farben, Formen und Schatten spielen, erzeugen im Kopf des Betrachters tatsächlich deutlich sichtbare Bewegungen, obwohl sie in Wirklichkeit genau so starr und still sind wie da Vincis Bilder.

Blaue und blassgelbe Ovale, kreisförmig angeordnet, scheinen sich gegenläufig zueinander zu drehen, eine Fläche mit blauen Punkten wogt auf und ab und bunte Zickzack-Linien scheinen sich unablässig wie von Zauberhand zu verschieben.

„Im Besonderen tendiert eine illusorische Bewegung dazu, in Richtung von einem schwarzen Bereich zu einem angrenzenden dunkelgrauen oder von einem weißen Bereich zu einem angrenzenden hellgrauen Bereich zu entstehen“, beschreibt Aki Kitaoka.

Italienischer Forscher als Entdecker des Neuronen-Tanzes

Die Verwendung gekrümmter Kanten verstärkte den Reize, lange, gerade Kanten dagegen ergäben eine schwächere Illusion. Der zugrundeliegende Mechanismus arbeitet im menschlichen Gehirn nach Regeln, die nicht restlos erforscht, aber immerhin bekannt sind.

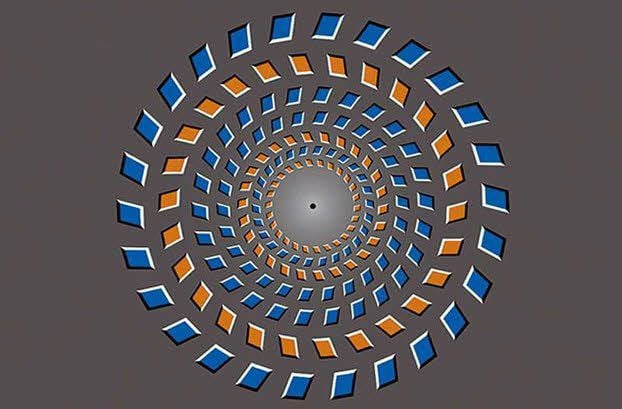

Baingio Pinna von der Universität Sassari in Italien gilt als einer der Entdecker des Tanzes der Neuronen, die dem menschlichen Gehirn Bewegung vorspielen, wo gar keine ist. Die nach Pinna benannte „Pinna-Illusion“ zeigt eine graue Fläche, umgeben von angedeutet dreidimensionalen Quadraten, die einen Punkt in der Mitte kreisförmig umgeben.

Bewegt ein Betrachter seinen Kopf nun auf das Bild zu oder von diesem weg, beginnen die beiden Quaderkreise sich zu drehen, und zwar jeweils in entgegengesetzter Richtung. Sobald die äußeren Quadrate nicht mehr korrekt kreisförmig angeordnet sind, verliert die Illusion an Kraft und die Bewegung wird undeutlicher.

Illusionen als Kunstgriff

Künstler wie Heinz Mack und Bridget Riley nutzten diese Effekte bereits Mitte der 60er Jahre, um sogenannte „Optical Paintings“ zu schaffen, auf denen Gesetze von Dimensionen, Perspektiven und die Grundregel der Bewegungslosigkeit statischer Gemälde außer Kraft gesetzt wurden.

Es funktioniert, doch selbst Experten wie Akiyoshi Kitaoka und Baingio Pinna könne bis heute nur vermuten, woran das liegt. So scheint es wahrscheinlich, dass die Pinna-Illusion durch Bewegungsdetektoren in der Peripherie der menschlichen Retina ausgelöst wird.

Die werden vermutlich durch die kleinen viereckigen Elemente um den zentralen Punkt irritiert, so dass das Gehirn durch die anschließende Bewegung des Kopfes veranlasst wird, sie in eine vermeintlich sichtbare Rotation der Quaderkreise zu übersetzen.

Sieht das Gehirn mehr als eine Wirklichkeit?

Der amerikanische Neurobiologe Mark Changizi geht sogar noch einen Schritt weiter. Das Gehirn sehe in jedem Moment mehr als nur eine Wirklichkeit, glaubt er.

Täuschende und richtige Wahrnehmung würden ständig miteinander verglichen, dabei führe das Auge ohne jedes bewusste Zutun seines Besitzers gezielte Bewegungen aus, um verschiedene Seheindrücke derselben Szene zu gewinnen. Viele Bilder, die dabei entstehen, sind unscharf und werden deshalb vom Gehirn unbewusst ausgeblendet.

Der Rest, nach Berechnungen Changizis nicht mehr als zehn Prozent, gelangt über einen Teil des Thalamus in das primäre Sehzentrum. Alles das passiert in Lichtgeschwindigkeit und währenddessen findet auch noch eine Vorverarbeitung der Signale statt, bei der weitere als unwichtig erkannte Bestandteile ausgefiltert werden.

Aus dem verbleibenden Rest schafft sich das Gehirn das, was sein Eigentümer als visuelle Repräsentation des Gesehenen interpretiert - eine eigene Welt, die ihren theoretischen Charakter verrät, wenn gezielt optische Täuschungen eingesetzt werden, um das Hirn zu veranlassen, mit falschen Parametern zu rechnen. (mz)