Auch ohne Gleisanschluss Ohne Gleisanschluss: Eisenwerk Schafstädt der Gebrüder Schimpff als Erfolgsgeschichte

Schafstädt - Die Genese der des Eisenwerks Schafstädt erinnert ein wenig an die Umkehrung der Entstehungsgeschichte von Puma und Adidas. Denn während sich in Herzogenaurach die Gebrüder Dassler zerstritten und schließlich zwei der weltgrößten Sportartikelhersteller aus der Taufe hoben, gab es im späten 19. Jahrhundert in Schafstädt zwei Schmieden. Die eine gehörte Friedrich Schimpff, die andere seinem Bruder Wilhelm.

Die Chemie ist heute das wirtschaftliche Aushängeschild der Region zwischen Querfurt und Günthersdorf. Doch im Laufe der vergangenen anderthalb Jahrhunderte waren für die einzelnen Städte und Dörfer noch ganz andere Wirtschaftszweige prägend. Sei es das Eisenwerk von Schafstädt, die Papierfabrik in Merseburg oder die Zuckerproduktion in Vitzenburg. Die MZ hat sich auf die Spurensuche begeben und beleuchtet an dieser Stelle jede Woche verschwundene Unternehmen oder Wirtschaftszweige.

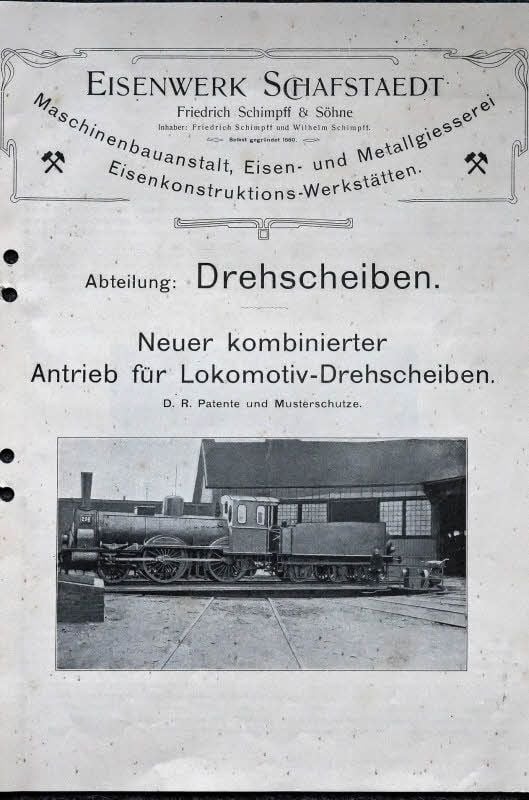

Zu wirklichem Erfolg kamen die jungen Geschwister aber erst, als sie ihre Betriebe 1880 zum Eisenwerk fusionierten und noch dazu einen ungewöhnlichen Geschäftsweg einschlugen: Sie stellten Zubehör für die Eisenbahn her. „Die Brüder haben sich in eine Sparte gewagt, die noch gar nicht üblich war“, berichtet Fritz Pfeiffer, der sich mit der örtlichen Industriegeschichte befasst. Unüblich war sie vor allem für Schafstädt, denn die Kleinstadt bekam erst 1896 einen Bahnanschluss. „Wieso sie sich auf Bahnzubehör konzentrierten ist unbekannt, weil wir außer einem Angebotskatalog keine Firmendokumente haben.“

Eisenwerk Schafstädt: „Für uns ist das heute schwer vorstellbar.“

Besagter Katalog zeigt allerdings, wie breit das Sortiment der Schafstädter aufgestellt war. Wasserkräne zur Betankung von Dampfloks sind darin ebenso zu finden wie Kranwagen auf Schienen oder ganze Drehscheiben. Die müssen zunächst in Einzelteilen mit Fuhrwerken abtransportiert worden seien, vermutet Pfeiffer. „Für uns ist das heute schwer vorstellbar.“

Das Angebot der Eisenwerke beschränkte sich allerdings nicht nur auf die Bahn. Weil eine Tochter in eine örtliche Baufirma, die sich auf Straßenentwässerung verstand, eingeheiratet hatte, entstand laut Pfeiffer im frühen 20. Jahrhundert eine Geschäftssymbiose. Die Baufirma produzierte die Betonteile, die Eisenwerke die metallenen Bauteile für die Bordsteinentwässerung.

Eisenwerk Schafstädt: Brüder Schimpff hatten auf die richtige Karte gesetzt

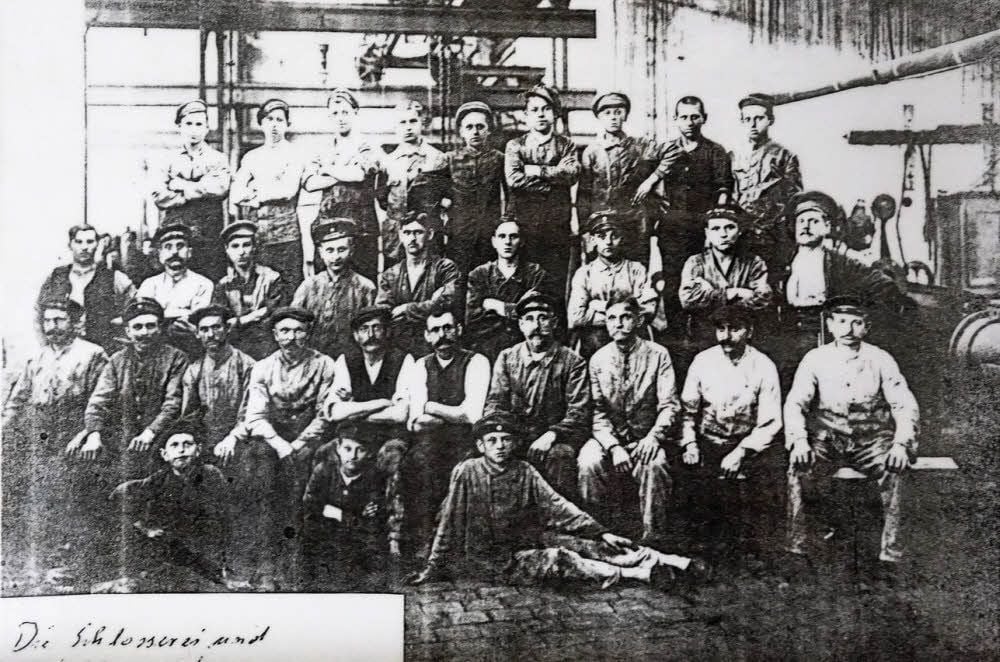

Die Firmengeschichte zeigt, die Brüder hatten auf jeden Fall auf die richtige Karte gesetzt. Aus den beiden kleinen Schmieden wuchs ein Betrieb mit etwa 80 bis 100 Mitarbeitern. „Das war für die damalige Zeit schon groß“, ordnet Pfeiffer ein. Der Sortimentskatalog bot für Kaufinteressierte auch eine Referenzliste, welche Produkte wohin geliefert wurden. Immer wieder tauchen hier Städte wie Berlin und Breslau (Wroclaw) auf. Für den ökonomischen Erfolg sprechen auch die beiden großen, baugleichen – allerdings gespiegelten –, Villen, die sich die Brüder an der heutigen Bahnhofstraße schräg gegenüber des Blumenbäckerparks errichten ließen.

Das Betriebsgelände befand sich dahinter. Zu sehen ist davon heute freilich nichts mehr. Den Bahnanschluss nach Schafstädt, der eigentlich die Logistik der Rohstoffe und Produkte erleichtert haben dürfte, überlebten die Eisenwerke nur knapp drei Jahrzehnte, wie Pfeiffer berichtet: „Der Abstieg kam mit der Weltwirtschaftskrise ab 1923. Es war ein schleichender Prozess, bis 1928 endgültig Schluss war.“ Zur Insolvenz habe wohl auch Misswirtschaft beigetragen: „Es ist überliefert, dass die Söhne, die dann ins Geschäft involviert waren, Schulden gemacht hätten. Ältere Schafstädter erzählten, dass sich Väter und Söhne nicht mehr verstanden hätten.“

Während über den anschließenden Verbleib von Mitbegründer Friedrich Schimpff nichts bekannt ist, kehrte sein Bruder Wilhelm seiner Heimatstadt den Rücken. Er starb 1947 in Weißenfels. Spuren ihres Eisenwerks gibt es auch jenseits der Villen noch heute in Schafstädt – und das hat wiederum mit Pfeiffer zu tun. Erst in den 1930er Jahren seien in der Stadt Wasserleitungen verlegt worden. Vorher hätten sich die Leute das Wasser aus Pumpen geholt. Auch diese stellte das Eisenwerk her. Pfeiffer hat zwei von ihnen restauriert. Sie stehen heute vor der Grundschule und auf dem Markt. (mz)