Freiheit zum Greifen nah Paneuropäisches Picknick: Eine besondere Chance kurz vor dem Mauerfall

Halle (Saale) - Werner Misch legt einen Stapel Kassenbons auf den Tisch, nimmt einen nach dem anderen auf und zählt sie durch. Zwei Dutzend Belege der Post für Pakete, die er nach Ungarn geschickt hat. Er steht auf, „ich muss Ihnen etwas zeigen“, eilt aus dem Raum, kommt zurück mit seinem Smartphone. Er klickt, wischt, zeigt ein Foto: Zu sehen ist ein Paket, groß wie ein Koffer. „28 oder 29 Kilo“, sagt Misch. Voll mit abgelegter Kleidung, mit Spielzeug.

Eigentlich bringt Werner Misch, 77, die Spenden selber nach Ungarn. Seit Jahren. Der Mann aus Halle belädt seinen Skoda Kombi bis unters Dach, dann fährt er nach Almásfüzitö, nach Tarján, nach Kecskemét, fast 1.000 Kilometer. In den drei Dörfern werden die Spenden an ärmere Familien verteilt. Einmal fuhr er in der Weihnachtszeit und spielte Nikolaus vor einer dritten Klasse. Im vorigen Jahr zwang ihn eine Operation an der Wirbelsäule zur Pause. In diesem Sommer war es ihm zu heiß. Blieb also die Post.

Paneuropäisches Picknick: Grillen auf dem Grenzstreifen

Werner Misch und Ungarn, das ist eine ganz besondere Beziehung. Geprägt durch jahrzehntelange Freundschaften, die ihn und seine Frau Annette zu DDR-Zeiten immer wieder in das Land führen. Geprägt auch durch einen Tag, der Werner Misch bis heute nicht loslässt. An dem er und seine Frau urplötzlich vor eine schwere Entscheidung gestellt werden.

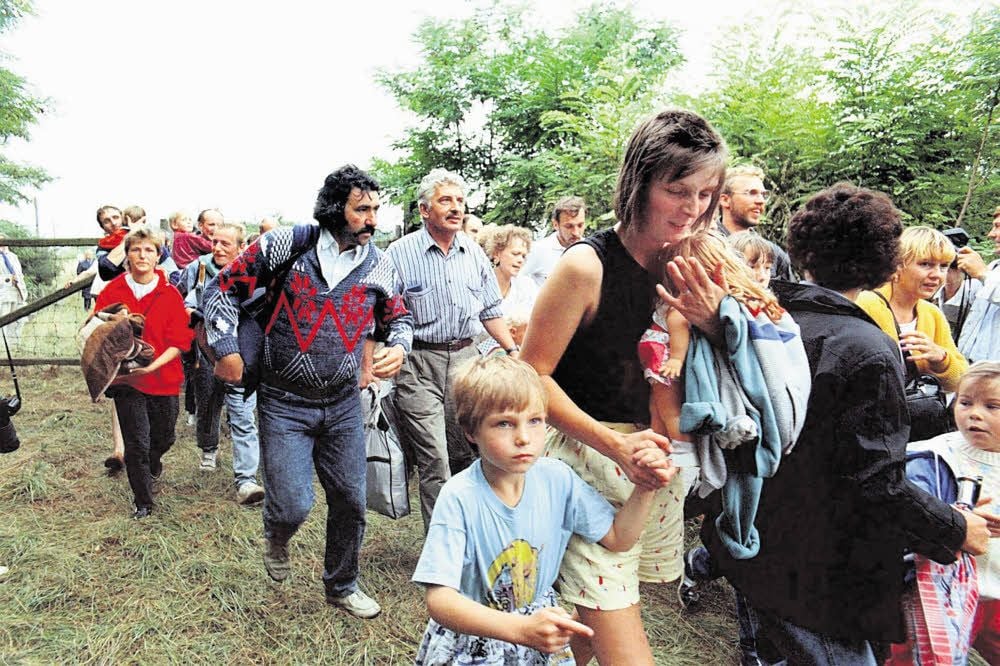

19. August 1989, Sopron. In dem Ort an der Grenze zu Österreich findet ein „Paneuropäisches Picknick“ statt, Organisatoren sind unter anderem ungarische Oppositionelle. Die Behörden lassen sie gewähren; ein reformorientierter ungarischer Staatsminister ist sogar Schirmherr, neben dem CSU-Europaabgeordneten Otto von Habsburg. Auf dem Grenzstreifen soll gegrillt werden, drei Stunden lang soll der Grenzzaun offen sein. Die Aktion soll nur ein Symbol sein, das ist der Plan. Aber sie wird das Ende der DDR mit einläuten.

Werner Misch und seine Frau ahnen das noch nicht, als sie am Ende ihres alljährlichen Ungarn-Urlaubs beschließen: Das schauen wir uns mal an. In Sopron: Massen von Menschen, alte, junge, Familien mit Kindern. Der Zaun ist tatsächlich offen, und dann passiert, womit niemand gerechnet hat: Die Menschen rennen einfach los. Männer, Frauen, Kinder, mehr als 600 DDR-Bürger nutzen die Gelegenheit zur Flucht nach Österreich. Die ungarischen Grenzer sind machtlos, sie drehen sich um und schauen weg.

Das Paneuropäische Picknick als ein Weg in den Westen

Unter den Flüchtenden sind Menschen, die im Westfernsehen gesehen haben, wie Ungarns Außenminister Gyula Horn und sein österreichischer Amtskollege Alois Mock im Juni symbolisch den Grenzzaun durchschnitten haben. Für viele war das so etwas wie das Startsignal. Nun harren sie in der Botschaft der Bundesrepublik aus oder auf Zeltplätzen, hoffend auf einen Weg in den Westen. Und plötzlich liegt er vor ihnen. Die Nachricht von dem Picknick hat sich rasch verbreitet im Land, die Organisatoren haben auf Flugblättern und Plakaten geworben.

Mitten in den Massen stehen Werner Misch und seine Frau, wie in Schockstarre. Sie ringen mit sich: Gehen oder bleiben? Irgendwann, erinnert sich Misch, fragt der ungarische Freund: Und jetzt? Sie schauen sich an und sagen: Es geht nicht.

Ja, da ist die Freiheit, zum Greifen nah, nur ein paar Meter entfernt. Da sind aber auch, fast 700 Kilometer weg von Sopron, ihre Eltern in Halle, betagt, in den 80ern. Dem kinderlosen Ehepaar ist in diesem Moment klar: Wir können sie nicht im Stich lassen. Die Massen fliehen. Werner Misch und seine Frau fahren nach Hause, nach Halle, als wäre es ein ganz normaler Urlaub gewesen.

Der 19. August 1989 arbeitet noch lange in Werner Misch. Vor allem, als er Anfang der 1990er Jahre trotz mehrerer Berufsabschlüsse und eines Studiums arbeitslos wird, schießt ihm die Frage manchmal durch den Kopf: Hätten wir damals in Sopron doch gehen sollen?

Die Frage verstummt erst, als er 1995 eine Stelle im Büro des damaligen halleschen CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph Bergner findet. Und selbst in die Politik geht, als ehrenamtlicher Stadtrat in Halle, 15 Jahre lang.

Vor 30 Jahren hat Ungarn Zäune geöffnet, zum Westen hin. Nun baut das Land neue Zäune, um sich gen Osten gegen Flüchtlinge abzuschotten. Ausgerechnet Ungarn. Doch für Werner Misch - seine Frau ist mittlerweile gestorben - bleibt es das Land, das er kennen und lieben gelernt hat. Mit Menschen voller Gastfreundschaft, denen er mit seinen Spendentransporten etwas zurückgeben will. „Wir Deutschen haben den Ungarn viel zu verdanken“, hat er mal gesagt.

Ungarn und das paneuropäische Picknick: Alte Zäune, neue Zäune

Und dennoch, die neuen Zäune. Werner Misch zieht an seiner Zigarette, dann sagt er: „Das ist in der Tat ein Problem.“ Die Ungarn seien nun einmal sehr national eingestellt, da seien sie nicht die einzigen.

Und doch seien die neuen Zäune letztlich nur Ausdruck der Hilfslosigkeit der EU, so sieht er es. Was er meint: das endlose Gezerre über die Verteilung von Flüchtlingen in der EU. Misch ist überzeugt: „Wenn es da eine einheitliche Regelung geben würde, wäre der Zaun gar nicht notwendig.“ Was ihn mehr hadern lässt mit seinem Ungarn als neue Zäune, das sind die Versuche der ungarischen Regierung, kritische Medien auf Linie zu bringen. „Das halte ich für sehr bedenklich.“

Dennoch lässt sich Werner Misch in seiner besonderen Beziehung zu Ungarn nicht so leicht erschüttern. Ja, da ist Regierungschef Viktor Orbán, der aber, wie Misch betont, im Land „nicht unumstritten“ sei. Und da sind, für ihn viel wichtiger, die Menschen in Almásfüzitö, in Tarján, in Kecs-kemét, denen er helfen möchte. Er wird also wieder hinfahren, mit seinem vollbepackten Skoda. Vielleicht schon im Herbst. (mz)