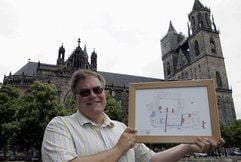

Magdeburg Magdeburg: Auf den Spuren Ottos des Großen

Magdeburg/ddp. - Nur wenige Zentimeter groß ist das beidseitigpolierte Stück Marmor in der Hand von Rainer Kuhn. Unscheinbar seider Marmorbrocken aber nur für den Laien, sagt der Archäologe. DasFragment messe 3,9 Zentimeter in der Stärke, was exakt der Dicke derGrabplatte von Otto des Großen im Magdeburger Dom entspreche. BeideSteine stammten also aus dem gleichen Steinbruch in Italien, sagtKuhn. Dem Fachmann ließe solch eine Erkenntnis das Herz im Leibehöher schlagen.

Seit zehn Jahren erforscht Kuhn Magdeburgs Geschichte. DerArchäologe geht dem frühen Mittelalter im wahrsten Sinne des Wortesauf den Grund: Er gräbt mit seinem Team auf dem Domplatz und scheintin die von Otto dem Großen bevorzugte Pfalz regelrecht verliebt zusein. «Als Forschungsort ist sie ein Traum», sagt der 46-Jährige.Seine Begeisterung für das innerstädtische Areal ist ungebrochen.

Mehr als 100 000 Artefakte wurden von den Archäologen in Magdeburgseit 1998 ans Tageslicht gebracht. Ihre Bewertung und Sichtung bietenArbeit für Jahre. Kuhn erzählt von den Überresten der reichenInnenausstattungen einer großen Doppelkirchenanlage zu Zeiten Ottosdes Großen. Allein 150 Fragmente mediterranen Marmors, die jetzt imDepot liegen, sind dafür ein Beweis. Wertvollste Baumaterialien undKunstwerke hatte der Herrscher aus Italien nach Magdeburg bringenlassen. Für die Forscher erweist es sich als Glück, dass der Domplatzin der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt nie komplett bebaut wurde.Das macht Entdeckungen bei jeder Grabung wahrscheinlich.

Eine davon hielt Kuhn in Magdeburg, obwohl Grabungsprojekte undknappe Kassen Archäologen gewöhnlich kaum Gelegenheit lassen,irgendwo sesshaft zu werden. So hatte der Schwabe Mitte der 1990erJahre den Osten Deutschlands für sich entdeckt. Im Westen warenFörderprojekte ausgelaufen, in den neuen Bundesländern brachte derBauboom Arbeit für Archäologen ohne Ende. Kuhn arbeitete in Dresden,Quedlinburg und Mecklenburg-Vorpommern, dann in Magdeburg. 2001sollte dort Schluss sein. Kuhn hatte bereits die Koffer gepackt,hatte im Sportverein die Abschiedslage gegeben.

«Am 13. August änderte sich die Situation schlagartig», erzählter. Bei letzten Arbeiten in einer fast abgeschlossenen Grabung, einenSteinwurf vom Dom entfernt, machte er eine sensationelle Entdeckung:In knapp drei Meter Tiefe stand der Archäologe vor einem gemauertenGrab mit den sterblichen Überresten einer hohen Persönlichkeit. Dereinzigartige Fund ließ sich schnell auf das 10. Jahrhundert datierenund erwies sich als klarer Nachweis aus der Epoche der ottonischenPfalz. Die Grablege, die in der Anknüpfung an die Traditionspätantiker Sarkophage entstanden war, kam komplett ins MagdeburgerMuseum.

Kuhn blieb durch die Entdeckung der Stadt treu. «Ich wäre javerrückt gewesen, nicht weiterzumachen», lautet sein kurzerKommentar. Rund 350 Quadratmeter des Domplatzes sind inzwischen unterseine Ägide erforscht. Und das ist nicht einmal ein Zehntel dergesamten Fläche.

Nachgewiesen wurde inzwischen, dass es dort eine riesigeDoppelkirchenanlage gab. Sämtliche Rätsel um Dom- und Klosterkirchesind nicht gelöst. Welches Gotteshaus war wann der Dom, wechseltevielleicht sogar diese «Aufgabe» zwischen beiden Gebäuden? Aufklärungerwartet der Wissenschaftler von weiteren Forschungen im heutigenDom, in dem das «spannendste Kirchenarchäologieprojekt Deutschlands»laufe, wie er sagt.

Zwei Vorgängerbauten, einer fünf, der andere 17 Meter breit, sindbislang aufgespürt, ebenso wie die eigentliche 41 Meter breiteKathedrale. Zu Zeiten des römisch-deutschen Herrschers ein in seinemReich nahezu einmaliger Bau, der lediglich eine Entsprechung in dendamaligen Erzbischöflichen Domen in Köln und Trier fand.

Im Moment sitzt Kuhn mit seiner Mannschaft mehr am Schreibtisch,wertet Ergebnisse aus. Im Herbst gehen die für kurze Zeitunterbrochenen Grabungen im Dom weiter. Ab Oktober will man unteranderem drei gemauerten Gräbern ihr Geheimnis entlocken. Sie sindbereits lokalisiert, eine grüne Sandsteinplatte auf dem einen hatbislang nähere Einblicke verwehrt. Wissenschaftliches Arbeiten undAbstimmungen mit der Domgemeinde, die ihr Gotteshaus weiter nutzt,erfordern Geduld.

Rainer Kuhn hat noch zwei große Wünsche. Er möchte noch auf demHof des heutigen Justizministeriums und in einem zurzeitleerstehenden Gebäude ein paar Meter entfernt unter die Erde gehen,um das tatsächliche Ausmaß der frühen Kirchengebäude nachweisen zukönnen. Andererseits fehlt immer noch der Nachweis, wo einst derPalast Ottos der Großen stand. «Und den möchte ich erbringen», hatsich der Archäologe fest vorgenommen.