Die Stasi fasst James Bond Die Stasi fasst James Bond: Wie ein Leipziger Schlosser den DDR-Geheimdienst narrte

Halle (Sale) - Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der angebliche Superspion, der dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) im September 1966 ins Netz ging, die Initialen „J. B.“ trug: Die stehen aber nicht für James Bond, sondern für Jörg Bocho. Für beide kann aber gelten, dass ihre Agenten-Abenteuer frei erfunden waren: Schriftsteller Ian Fleming ersann die Geschichten von Agent 007, Bocho die seinen höchstselbst.

Der aus Leipzig stammende Schlosser gab bei seiner Verhaftung durch MfS-Mitarbeiter in Wolgast, wo er als Saisonkellner arbeitete, ungefragt an, Leutnant der U. S. Navy und Agent der National Security Agency (NSA) zu sein. Später bezichtigte sich Bocho zudem, auch für den westdeutschen Militärischen Abschirmdienst (MAD) Spionage in der DDR betrieben zu haben. Bochos Leben und Lügen hat jetzt der Rostocker Autor Joachim H. Rudek rekonstruiert.

Leipziger Bocho machte sich selbst zum Superspion des Westens

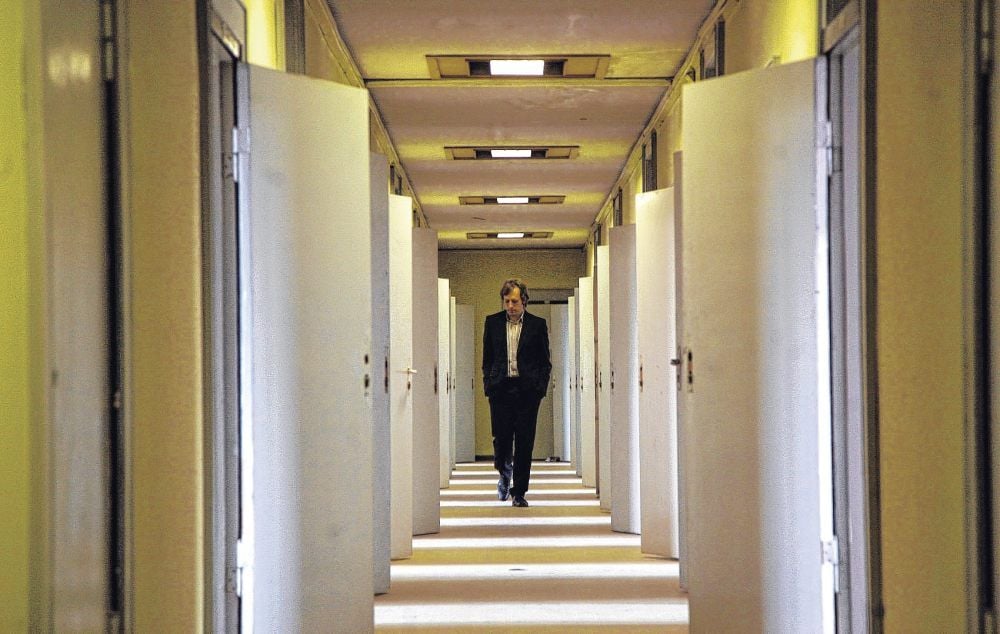

Nach seiner Festnahme kam Bocho in die MfS-Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen. Ein Ermittlerteam um Oberstleutnant Herbert Pätzel, dem Leiter des Hauptabteilung IX/5, nahm sich des Delinquenten an, der freimütig Geheimnisse verriet, die geeignet waren, ihn als Superspion zu bezeichnen. Zeit seiner Existenz hatte das Mielke-Ministerium auf den Augenblick gewartet, ein Exemplar dieser seltenen Spezies dingfest machen zu können: einen Agenten vom Zuschnitt eines waschechten James Bond.

Mit dem Fall Bocho wollte das MfS belegen, dass hoch spezialisierte West-Spione unter Verwendung ausgeklügelter Technik in der DDR tätig waren, um sie in den Grundfesten zu erschüttern. Im Stasi-Deutsch wurden sie fortan als „Agenten mit spezieller Auftragsstruktur“ bezeichnet.

Bocho wurde für zehn Jahre in der DDR eingesperrt

Die Enttarnung des mutmaßlichen Superspions hatte noch eine andere Konsequenz: Pätzel ließ die aus den mehrjährigen Vernehmungen Bochos gewonnenen Erkenntnisse zusammen mit zwei weiteren Stasi-Offizieren in eine Dissertation einfließen, die sie 1974 unter dem Titel „Die Qualifizierung der vorbeugenden und effektiven Bekämpfung staatsfeindlicher Aktivitäten der verdeckten Kriegsführung unter den gegenwärtigen Bedingungen des Klassenkampfes“ an der Juristischen Hochschule Potsdam-Golm, die eine Hochschule für MfS-Kader war, verteidigten.

So erklärt sich, weshalb Bocho nach seiner Verurteilung zu 15 Jahren Haft wegen Spionage 1969 noch in der U-Haftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen verblieb. Erst als Pätzel und Kollegen mit ihrer Arbeit promoviert worden waren, wurde Bocho in die Stasi-Haftanstalt Bautzen II überführt. Dort saß er bis 1976 ein, ehe er, nach insgesamt zehn Jahren hinter Gittern, vom Westen freigekauft wurde.

Bochos Story war unglaubwürdig - doch die Stasi glaubte alles

Dorthin war Bocho schon im Jahr 1958 übergesiedelt, aber 1961, nur wenige Wochen vor dem Mauerbau, in die DDR zurückgekehrt. Dass er in diesen und späteren Jahren zum Allzweck-Agenten ausgebildet worden sein sollte, ist wenig glaubhaft - was die Stasi bei ihren Verhören aber nicht hinterfragte. Dass es sich bei Bocho um einen psychisch auffälligen Charakter handelte, dessen Aussagen mit Vorsicht zu bewerten gewesen wären, spielte bei Verhören ebenfalls keine Rolle. Zu faszinierend war für die Stasi-Ermittler, was der angebliche Meisterspion in Wort und Bild mitzuteilen hatte.

In den USA zum Kampfschwimmer, Fallschirmspringer und Ingenieur ausgebildet, habe er bis zu seiner Ergreifung im Jahr 1966 unter anderem mit verschiedenen Kleinst-U-Booten Menschen, vor allem Agenten, in der Ostsee zwischen West und Ost geschleust. Damit in dem Leipziger Betrieb, in dem Bocho arbeitete, seine Abwesenheit nicht auffiel, wenn er wieder als Spion buchstäblich abtauchte, habe ein „Gilbert“ genanntes Double seine Stelle eingenommen.

Bochos Aussagen überforderten auch Stasi-Gutachter

Hatte Bocho seinen Auftrag beendet, wurde der ominöse Gilbert wieder in den Westen ausgeschleust. An den Umstand, dass Bochos Lebensgefährtin nie aufgefallen sein sollte, dass sie mit einem anderen Mann Bett und Tisch teilte, verschwendeten die Stasi-Ermittler keinen Gedanken.

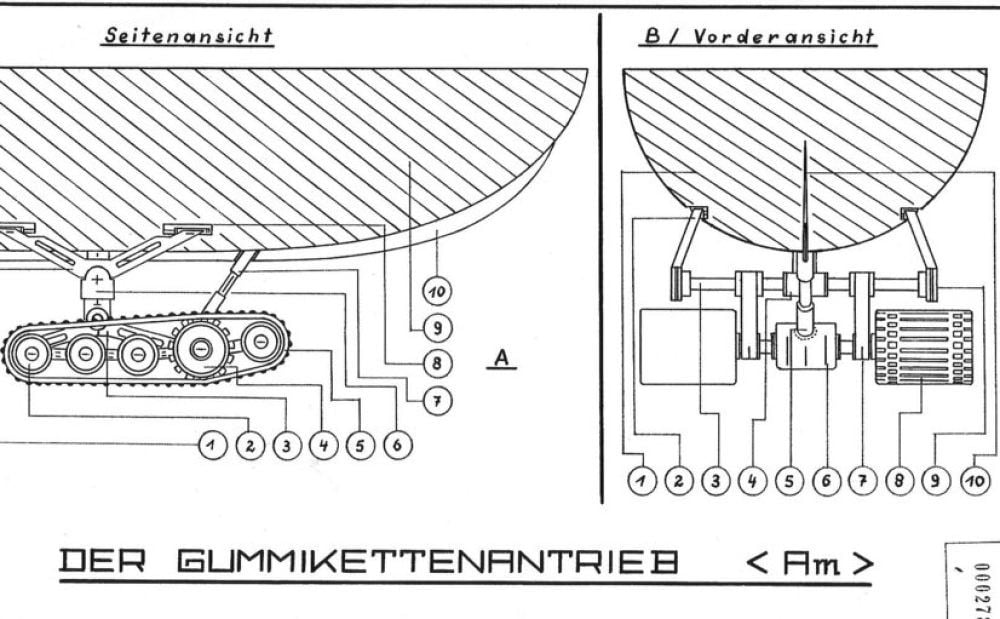

Seine in den Verhören gemachten Aussagen illustrierte Bocho buchstäblich: Die Kleinst-U-Boote, mit denen er die Ostsee befuhr, zeichnete er ebenso detailliert wie die Tauchausrüstung, die er als Froschmann benutzt haben will. Da Bocho in vielen Fällen technische Angaben beifügte, gingen auch die von der Stasi bestellten, aber letztlich überforderten Gutachter - etwa von der Volksmarine - davon aus, dass der Klassenfeind über derartige Spezialausrüstung für Spionage-Zwecke verfügen müsse.

Doch was immer Bocho an Know-how auch verriet: Es handelte sich mehr oder minder um Fantasieprodukte. Allein seine Erinnerungen an die DDR-Haft, die im Anhang des Buches wiedergegeben werden, sind wahr.

Fall Bocho: Warum ließ sich Stasi so vorführen?

Die Frage ist, warum sich die Stasi derart vorführen ließ. Eine Antwort gibt der Kriminalist Remo Kroll im Nachwort zu Rudeks Buch: „Die Ideologie stand hier über den fachlichen Aspekten.“

Ende der 70er Jahre gelangte auch das MfS zu der Einsicht, dass es sich lächerlich gemacht hatte. Anders lässt sich nicht erklären, dass Oberstleutnant Herbert Pätzel, der dem angeblichen Superspion den Titel „Dr. jur.“ verdankte, in das Archiv der Staatssicherheit abgeschoben wurde. Jörg Bocho wiederum führte nach 1976 - auch wenn er sich verfolgt fühlte und immer eine Pistole bei sich getragen haben soll - ein eher unauffälliges Leben in der Bundesrepublik und starb 1997 im niedersächsischen Stade.

(mz)