Lange Nacht der Wissenschaften am 4. Juli Lange Nacht der Wissenschaften am 4. Juli: Auf der Spur der Proteine

Halle (Saale)/MZ - In diesem Jahr, dem 13., bietet die Lange Nacht der Wissenschaften in Halle so viele Veranstaltungen an wie nie zuvor. Mehr als 350 an 70 Einrichtungen sind es. Die unterschiedlichsten Themen, Ausstellungen, Führungen und Einblicke liefern nahezu alle Institute und Kliniken der Martin-Luther-Universität sowie das Archäologische Museum im Robertinum (Universitätsplatz 12), das Universitätsmuseum im Löwengebäude (Universitätsplatz 11) und die Universitäts- und Landesbibliothek (August-Bebel-Straße 13). Außerdem beteiligen sich auch die Franckeschen Stiftungen.

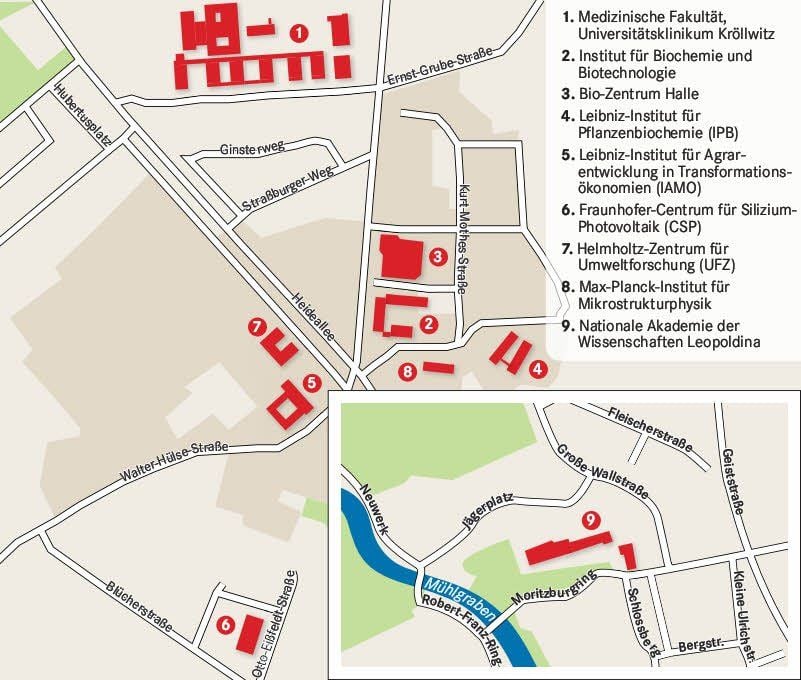

Angebote auf dem Weinbergcampus

Dieses Jahr will die Uni einen ihrer Forschungsschwerpunkte, die Molekularen Biowissenschaften, näher vorstellen. Konkret sind drei Fakultäten - die Naturwissenschaftlichen Fakultäten I und II sowie die Medizinische Fakultät - gemeinsam mit außeruniversitären Einrichtungen wie dem Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie daran beteiligt. Ihr Hauptinteresse: Proteine.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Spätsommer diesen Jahres der Bau des neuen Proteinforschungszentrums in Halle beginnen soll, liefern fünf Veranstaltungen interessante Einblicke in die Erforschung des wichtigsten Baustoffes aller Lebewesen. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen beispielsweise bei der Entwicklung von Biomarkern in der Krebstherapie.

Die MZ stellt ausgewählte Angebote der Einrichtungen auf dem Weinberg- bzw. Heide-Campus und an der Leopoldina vor.

Wo am 4. Juli was auf dem Campusgelände zu finden ist, lesen Sie auf den nächsten Seiten.

Uni-Klinik Kröllwitz

An der Medizinischen Fakultät wird ein ernstes Thema angeschnitten, das auch mit Proteinen zu tun hat. Stephan Feller informiert im Lehrgebäude (FG 5/6) der Uni-Klinik Kröllwitz in der Ernst-Grube-Straße in seinem Vortrag über „Rauchen, Protein-Mutanten und Krebs“. Dabei geht es um die Folgen verursacht durch Rauchen.

Erreichbar ist das Lehrgebäude über die Pendelbushaltestelle Ernst-Grube-Straße

Nächste Seite: Institut für Biochemie und Biotechnologie

Institut für Biochemie und Biotechnologie

Im Institut für Biochemie und Biotechnologie, Kurt-Mothes-Straße 3, kann man von 19 bis 20 und von 22 bis 23 Uhr „Eintauchen in die Welt der Proteine - in 3D“. Referent Milton T. Stubbs erklärt, was Proteine sind und was sie zu einer der wichtigsten Molekülklassen macht. 3-D-Technik liefert dazu Einblicke in den faszinierenden Mikrokosmos. Besucher bekommen dafür spezielle Brillen. „Struktur und Proteineigenschaften sind eng miteinander verknüpft“, so der Wissenschaftler. Geforscht werde daran, wie Proteine genutzt werden können, um Krebszellen zu erkennen sowie sie als Therapie einzusetzen.

Von 20 bis 21 Uhr stehen die Viren im Mittelpunkt. Der Titel des Vortrages „Viren: Killer und Helfer“ von Sven-Erik Behrens lässt erahnen, dass es einerseits darum gehen wird, zu erklären, wie Viren aufgebaut sind, warum sie sich so schnell verändern können und welche Erkrankungen sie verursachen. Andererseits geht es aber auch um den Nutzen von Viren, wenn sie dafür eingesetzt werden, Erkrankungen zu behandeln oder ihnen vorzubeugen. Zwischen 21 und 22 Uhr erläutert der Vortrag von Kirsten Bacia, „Wie ein grün leuchtendes Quallenprotein hilft, Proteine in künstliche Membranen einzubauen“.

Das Institut ist zur Langen Nacht über die Pendelbushaltestelle Weinberg-Campus zu erreichen.

Nächste Seite: Bio-Zentrum Halle im Weinbergweg

Bio-Zentrum im Weinbergweg

Auch im Bio-Zentrum Halle, Weinbergweg 22, spielen Proteine eine Rolle - im Vortrag „Therapeutische Antikörper“ (20 und 21 Uhr). Außerdem kann man etwas dazu erfahren, wie manchmal der Zufall zur Entwicklung von Wirkstoffen beigetragen hat (20 und 21 Uhr). Der Vortrag „Lernen und Gedächtnis von Nagern in der Alzheimerforschung“ zeigt den Einfluss auf die Entwicklung von Medikamenten.

Das Bio-Zentrum ist über die Haltestelle Weinberg-Campus erreichbar

Nächste Seite: Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB)

Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie

Das Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB) am Weinberg 3 reiht sich in das Thema Proteine ein. Wolfgang Brandt erklärt ab 18.30 Uhr etwa stündlich in der Präsentation „2-D ist langweilig! Proteinmodeling und Strukturermittlung in silico“, wie Enzyme funktionieren. Das Ganze animiert und in 3-D.

Doch auch die Entdeckung und Wirkung von Morphin oder LSD spielen eine Rolle am IPB. Die Substanzen gehören zur Klasse der Alkaloide und die wiederum ist Gegenstand des Vortrags „Alkaloide - Fluch oder Segen?“ von Jürgen Schmidt. Außerdem befassen sich von 18 bis 24 Uhr Mitmachangebote mit Pflanzenschädlingen oder Duftstoffen (Olfaktorische Streifzüge).

Das IPB ist über die Haltestelle Weinberg-Campus zu erreichen.

Nächste Seite: Leibniz-Zentrum für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO)

Leibniz-Zentrum für Agrarentwicklung

In der Theordor-Lieser-Straße 2 beim Leibniz-Zentrum für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) drehen sich die Angebote um das Thema Ernährung. So wo beispielsweise Hähnchen-Nuggets, Bratwurst oder Steak herkommen, wie aus Korn Brot wird und „warum man ist, was man isst“ (19 bis 19.30 Uhr). Christine Burggraf klärt Fragen wie „Schmeckt gesunde Ernährung gut?“ und wie man damit seinen Magen füllt.

Das IAMO ist über die Haltestelle Heinrich-Damerow-Straße erreichbar.

Nächste Seite: Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik (CSP)

Fraunhofer-Centers für Silizium-Photovoltaik

Solarenergie und ihre Nutzung sind die Aufgabengebiete des Fraunhofer-Centers für Silizium-Photovoltaik (CSP). In die die Einrichtung in der Otto-Eißfeldt-Straße 12 werden zwischen 18 und 22.30 Uhr Einblicke gewährt. Ausstellungen und Führungen (im Halbstundentakt) zeigen, wie aus Sand Strom beziehungsweise Kristall wird und der Kristall wiederum zum Wafer, wie die Festigkeit von Solarzellen bestimmt wird und wie man Sonnenlicht einfangen kann.

Das CSP ist über die Haltestelle Heinrich-Damerow-Straße erreichbar.

Nächste Seite: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Ein umfangreiches Programm bietet das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), Theodor-Lieser-Straße 4, an. So geht es beispielsweise um Insekten als Anpassungskünstler, die Vielfalt von Pilzen oder die Bedeutung von Böden für Ernährung oder Klima. Aber auch das Tagfalter-Monitoring, das vom UFZ koordiniert wird, wird vorgestellt.

Das UFZ ist über die Haltestelle Heinrich-Damerow-Straße erreichbar.

Nächste Seite: Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik (MPI)

Max-Planck-Institut

Zwischen 19 und 24 Uhr gewährt das Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik (MPI), Weinbergweg 2, mit diversen Führungen Einblicke in seine Forschung. „Hochspannendes“, „Telepathisches Licht“ oder die Frage „-196 Grad Celsius - wozu diese grässliche Kälte?“ sind sie unter anderem betitelt und präsentieren beispielsweise schwebende Magnete, erklären, warum Blitze nicht gerade sind oder wieso zwei Photonen gegenseitig spüren, was dem anderen passiert.

Das MPI ist über die Haltestelle Weinberg-Campus zu erreichen.

Nächste Seite: Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina

Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Jägerberg 1, widmet sich dem Motto des Wissenschaftsjahres „Die digitale Gesellschaft“. In der erstmals in diesem Jahr angebotenen Veranstaltung Wissenschaftliches Nachtcafé ab 21 Uhr heißt es „Hilfe, mein Kühlschrank surft - Wie das Internet der Dinge unser Leben verändert“.

Dabei sitzen die Gäste wie im Kaffeehaus an Tischen zusammen, während zwei Experten in kurzen Vorträgen ihre Sicht auf das „Internet der Dinge“ erklären. So wird sich mit der „Intelligenz“ von Gegenständen auseinandergesetzt, wenn Kühlschränke Lebensmittel bestellen, Waschmaschinen waschen, wenn der Strom billig ist oder Autos untereinander Informationen über Staus austauschen.

Ausstellung „Mensch-Mikrobe“

Doch auch die kritische Seite dieser Entwicklungen wird beleuchtet, beispielsweise die Manipulation der Geräte, um Daten auszuspähen, die Abhängigkeit vom Funktionieren der Technik oder die Einblicke ins Privatleben beim Nutzen vernetzter Gegenstände. Die Besucher des Nachtcafés können sich darüber sowohl mit ihren Tischnachbarn unterhalten als auch Fragen an die Experten stellen.

Selbstverständlich wird auch die Ausstellung „Mensch-Mikrobe“ zu sehen sein und gibt es wieder den beliebten „Science Slam“. Darin stellen drei junge Wissenschaftler nacheinander kurz, kompakt und vor allem unterhaltsam ihre Forschungsgebiete vor. Das Publikum entscheidet, wer seine Sache am besten gemacht hat.

Die Leopoldina ist über die Pendelbushaltestelle Friedemann-Bach-Platz zu erreichen.