Abschied vom Brocken Abschied vom Brocken: Warum die manuelle Wetterbeobachtung eingestellt wird

Brocken - Der Wind heult und pfeift. Die Fenster sehen aus, als wären sie aus Rauchglas. Marc Kinkeldey, 40, öffnet eine grüne Metalltür. Sie wirkt stabil, ein wenig wie der Zugang zum Tresorraum einer Bank. Das Heulen des Sturms nimmt zu. Wir stehen auf dem Dach der Wetterwarte auf dem Brocken. Eine Unterhaltung ist hier kaum möglich. Orkanböen zerren mit Tempo 110 an unseren Jacken. Hier oben liest Wetterbeobachter Kinkeldey verschiedene Messgeräte ab - unter anderem die Lufttemperatur. Heute sind es minus zwei Grad. „Gehen Sie mal da vorn in die Ecke, da bläst es richtig“, sagt er. Und tatsächlich: So muss es in einem Windkanal sein. Der Sturm nimmt einem fast den Atem.

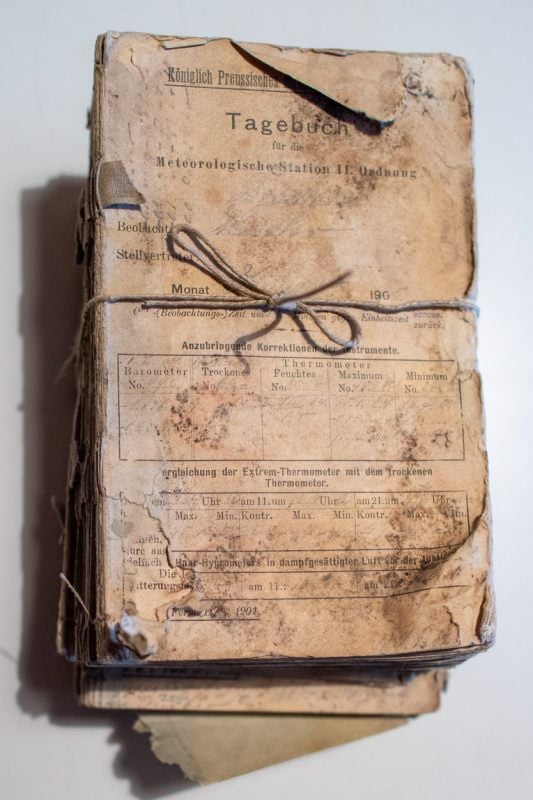

Wetterbeobacher auf dem Brocken: „Wir machen das seit 184 Jahren“

Marc Kinkeldey gehört zu einer langen Reihe von Wetterbeobachtern auf dem Brocken. „Wir machen das seit 184 Jahren“, sagt der hagere Mann in der olivgrünen Fleecejacke. Sie arbeiten in langen Schichten an diesem Ort, der so unwirtlich ist und doch so geliebt wird. Durch seine exponierte Lage ist der 1.141 Meter hohe Harzberg auch ein klimatischer Extrempunkt. Hier herrscht eine Jahresdurchschnittstemperatur von nur gut drei Grad, es gibt mehr als 300 Nebeltage und ein Klima wie auf einem 2200 Meter hohen Alpengipfel - oder in Island.

Brocken: Man spürt die Macht der Natur noch unmittelbar

Auf dem Brocken bekommt man die Macht der Natur noch unmittelbar zu spüren. Wer den Berg unterschätzt, hat das Nachsehen. Der Brocken kennt kein Mitgefühl. Jedes Jahr sterben hier Menschen, weil sie sich überanstrengt, verlaufen oder das Wetter falsch eingeschätzt haben. Beim Besuch der MZ-Reporter auf dem Gipfel fährt tatsächlich ein Mann mit einem Kind in der Karre mit der Bahn hinauf und kämpft sich anschließend durch den Sturm. Ein absurdes, gefährliches Unterfangen.

Gewitter, Frost, Glätte - das Wetter auf dem Brocken kann innerhalb von wenigen Minuten umschlagen. Nirgendwo in Mitteleuropa ist es so stürmisch wie hier. Als „Friederike“ vor knapp zwei Jahren mit bis zu 205 Kilometern pro Stunde über den Brocken jagte, musste Marc Kinkeldey mehr als 30 Stunden auf dem sturmumtosten Gipfel ausharren. Eine Ablösung wäre viel zu gefährlich gewesen.

Brocken: Wetterbeobachter werden durch Automaten ersetzt

Der 40-Jährige wird aber auch die 184-jährige Tradition beenden. „Nächstes Jahr Weihnachten sind wir nicht mehr da.“ Die vier Wetterbeobachter, die sich in der denkmalgeschützten Wetterwarte in Zwölf-Stunden-Schichten abwechseln, werden von ihrem Arbeitgeber, dem Deutschen Wetterdienst (DWD), durch Automaten ersetzt.

„Automatisierung ist für den DWD kein Selbstzweck“, teilt Behördenchef Gerhard Adrian mit. „Unsere gesetzlichen Aufgaben wachsen kontinuierlich, die Zahl der Beschäftigten stagniert aber. Das Personal der Wetterwarten wird dringend für andere, nicht automatisierbare Tätigkeiten benötigt.“ Ein Abschied auf Raten: Drei der vier Beobachter auf dem Brocken sollen noch ein Jahr bleiben und sich um die Radioaktivitätsmessung kümmern. In einem Jahr ist endgültig Schluss.

Fichtelberg: „Die vollständige Automatisierung kam zu früh“

Kinkeldey hat 2020 eine geteilte Stelle: Er ist die Hälfte seiner Arbeitszeit auf dem Brocken, die andere Hälfte beobachtet er auf dem Flughafen Hannover das Wetter. Dort soll aber demnächst auch automatisch gemessen werden. Und dann? „Es muss irgendwie weitergehen, es wird sich was finden“, sagt Kinkeldey. Der Mann ist verbeamtet. Und wenn man DWD-Chef Adrian glauben darf, wird er ja „dringend für andere, nicht automatisierbare Tätigkeiten benötigt“.

So wie Gerd Franze. Der Mann war nicht nur seit 1981 Leiter der Wetterwarte auf dem Fichtelberg, er wohnt sogar mit seiner Frau dort oben auf 1 215 Metern Höhe in der mehr als 100 Jahre alten Wetterwarte. „Wir werden zum 1. Januar automatisiert“, sagt Franze der MZ. Im Erzgebirge habe es zunächst Probleme mit der automatischen Messung gegeben. Bei der Bestimmung der Schneehöhen wird es wohl problematisch bleiben, fürchtet er. Während früher an 16 Stellen auf dem Fichtelberg gemessen und eine Durchschnittshöhe bestimmt wurde, gibt es heute nur noch einen elektronischen Messpunkt, der - je nach Windstärke - kaum belastbare Werte liefert. „Die vollständige Automatisierung kam zu früh“, sagt Franze. Der 60-Jährige wohnt mit seiner auch beim DWD angestellten Frau weiter in der Wetterwarte und erledigt jetzt dort am Computer Verwaltungsaufgaben.

Der Schnee ist auch das Hauptproblem bei den automatischen Messungen auf dem Brocken - auch hier gibt es dann nur noch einen Messpunkt. An dessen Menge und Wassergehalt ist zum Beispiel der Talsperrenbetrieb interessiert. Er will wissen, mit wie viel Wasser er in seinen Talsperren rechnen kann. Und so schnallen sich Marc Kinkeldey und seine Kollegen derzeit noch Schneeschuhe oder Skier unter und drehen ihre Schneemess-Runde. Es kann schon mal eine Stunde oder auch länger dauern, bis alle Messrohre abgeklappert sind. Die Wetterbeobachter wissen auch, dass im März der Schnee am stärksten komprimiert ist. Dann wiegt ein Kubikmeter rund 600 Kilogramm - fast so viel wie der Stoff, aus dem die Gletscher sind.

DWD: Probleme an Bergstationen wie dem Brocken

Schwierigkeiten räumt auch der DWD ein: Die Umstellung sei zwar an fast allen der 160 bisher automatisierten Stationen problemlos verlaufen. Nur an den sieben Bergstationen wie dem Brocken oder dem Fichtelberg mit ihren teils extremen Wetterbedingungen gebe es Probleme. „Einige Messungen, wie die der Schneehöhe oder des Niederschlags, entsprechen leider noch nicht unseren hohen Qualitätsansprüchen“, sagte DWD-Präsident Adrian. Der DWD wolle auf diese Messdaten aber nicht dauerhaft verzichten und bemühe sich daher, „die unerwartet andauernden technischen Probleme zügig zu lösen“.

Marc Kinkeldey blickt derweil schon mit etwas Wehmut auf die lange Tradition mit mehr als 100 Wetterbeobachtern auf dem Brocken. „Wir hatten hier unser zweites Zuhause“, sagt er. Aus dem müssen sie nun ausziehen. (mz)