"Schloss Libehna" "Schloss Libehna" in Raguhn: Eine "olle Platte" entpuppt sich als Sensationsfund

Raguhn - Eine vermeintlich „olle Platte“ hat sich in Raguhn als sensationeller Fund entpuppt. Die für einen Grabstein gehaltene steinerne Platte ist nichts anderes als die Tafel, die für Jahrhunderte über dem Eingang des zum Kriegsende 1945 abgebrannten „Schlosses Libehna“ angebracht war.

„Sensationen kündigen sich oft nicht an. Sie lassen sich mitunter erahnen, wenn man eine Vorstellung von ihnen hat und zielgerichtet darauf hinarbeitet, sie zu entdecken“, meint Jörg Mantzsch.

Der Journalist und Heraldiker lebt in Magdeburg, ist seiner Heimatstadt Raguhn aber immer treu geblieben. Als Mitglied des Heimatvereins war er von Vereinsfreund Helmut Hille gebeten worden, einen alten Sandsteinblock in Augenschein zu nehmen, der sich dann als Sensation entpuppte.

Ein Heraldiker entdeckt die Sensation

Einen Grabstein vermuteten Hille und die anderen Vereinsmitglieder und fragten sich, ob das Stück nun wirklich in den Vereinsräumen in der Mühlstraße verbleiben oder besser auf einen Friedhof gebracht werden sollte. „Siebzehnhundertnochwas“ hatten die Raguhner auf dem Stein bereits lesen können. Mehr nicht.

Die Neugier packte Jörg Mantzsch und er machte sich daran, die alte Inschrift zu entziffern. Der Kenner der Stadt- und Landeskunde las von „Dietrich“, „Vormundschaft“ und „L. F. Franz“. Ein Kracher und eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Mantzsch vermutete, dass der Stein nicht von einem Friedhof, sondern vielmehr vom „Schloss Libehna“ stammen musste.

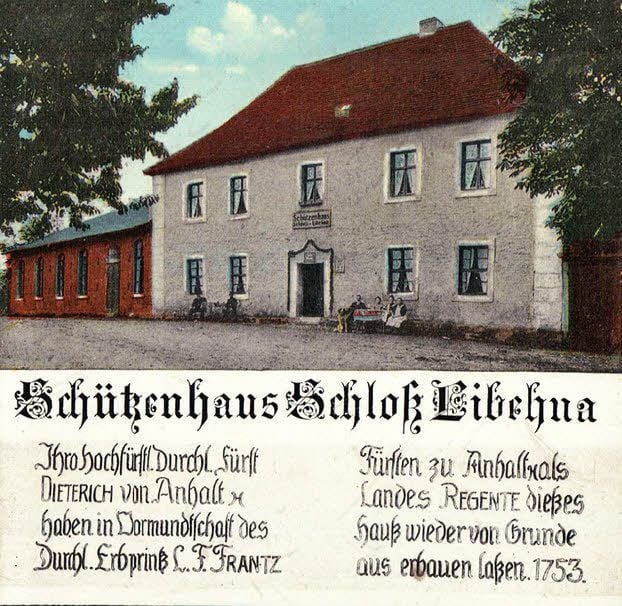

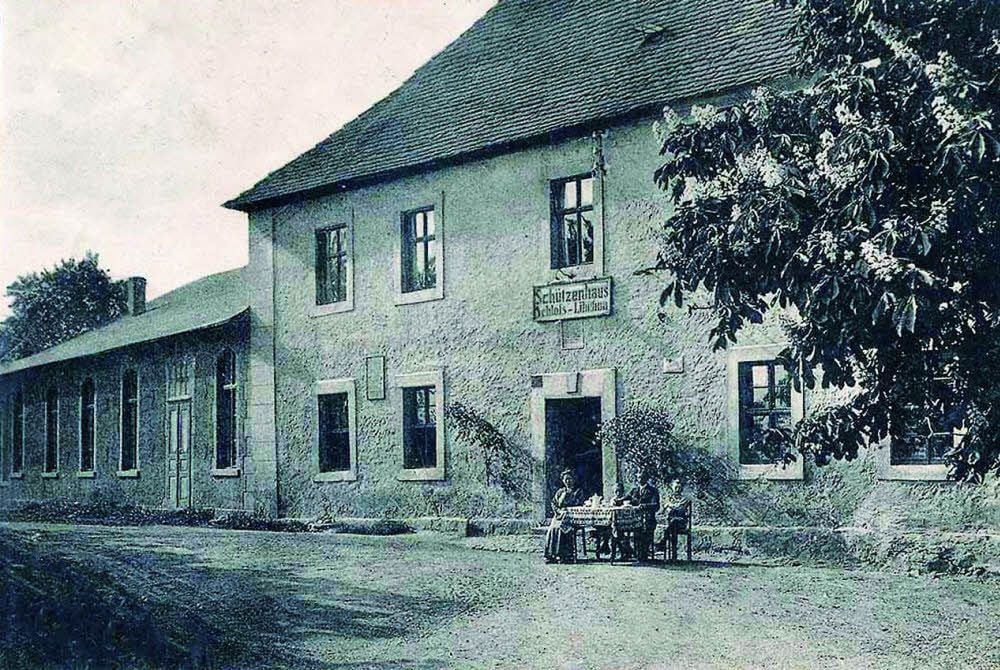

Der Vergleich mit einer alten Postkarte bestätigte seinen Verdacht. Vor ihm stand der Stein, den Fürst Dietrich von Anhalt-Dessau (1702-1769) beim Wiederaufbau der heruntergekommenen Schlossanlage von Libehna Mitte des 18. Jahrhunderts am Schlossportal hatte anbringen lassen und der später über den Eingang des Lokals „Schloss Libehna“ gesetzt worden war.

Leopold III. Friedrich Franz (später „Vater Franz“, 1740-1817) war damals zwar Fürst, aber noch nicht volljährig, sodass sein Onkel Dietrich die Regierungsgeschäfte führte und den Bau vornahm. Beide werden deshalb auf der Platte erwähnt.

Von Privatmann gefunden und ins Museum gebracht

Doch wie kommt die Platte vom Schloss in die Räume des Heimatvereins? „Es begann recht unspektakulär“, meint Mantzsch, der völlig unbewusst selbst den Stein ins Rollen gebracht hatte. In seinen zusammen mit Jan Brademann im vergangenen Sommer veröffentlichten „Raguhner Geschichte(n)“ hatte er die Einwohner der Muldestadt dazu aufgerufen, historische Zeugnisse nicht verkommen zu lassen.

Wenig später erhielt er eine E-Mail von Thomas Bringezu. Der Kleckewitzer berichtete ihm davon, dass er 1992 beim Abriss seines alten Hauses auf eine Sandsteinplatte gestoßen war. Diese sei zwar nicht mehr komplett. „Aber vielleicht haben Sie ja eine Verwendung“, schrieb der Finder. Mantzsch informierte daraufhin den Heimatverein und die Platte kam in die Mühlstraße.

Schloss Libehna war nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden

Der Stein verrät indes nicht, wie und wann er nach Kleckewitz gekommen war, um in ein Haus eingemauert zu werden. Fest steht, dass 1945 Phosphorbomben auf das Gasthaus „Libehna“ fielen und das Gebäude vollständig niederbrannte. Steine und Schutt der Ruine wurden später genutzt, um damit vom Krieg zerstörte Gebäude in Raguhn und der Umgebung wiederherzustellen. Jahre darauf - zu DDR-Zeiten - wurden die Ruinenreste abgetragen und auch der letzten Burgreste entfernt: Es war der Sockel eines Rundturms, der links vom Eingang des jetzigen Schießplatzgeländes gestanden hatte.

Ansichten des Steins an seinem ursprünglichen Standort sind allerdings erhalten geblieben. Sie sind vielfach auf alten Postkarten vom Ausflugslokal „Schloss Libehna“ zu sehen. Die dort und in alten Unterlagen genannte Jahreszahl 1753 ist jedoch falsch. In Stein gemeißelt steht 1757. Davon können sich Neugierige in den Räumen des Heimatvereins in der Mühlstraße überzeugen. „Ich hatte es leichter als die Vorfahren. Die mussten von unten auf die Platte über dem Eingang schauen und sie entziffern. Ich hatte sie direkt vor der Nase“, beschreibt Mantzsch. (mz)