Epper zaubert ein Lächeln Epper zaubert ein Lächeln: Wer war der Mann, der eigentlich Arthur Epperlein hieß?

Halle (Saale) - Epper war immer da. Seine Zeichnungen, regelmäßig in der halleschen Freiheit, der Vorgängerin der Mitteldeutschen Zeitung, veröffentlicht, gehörten dazu wie das Salz zum Frühstücksei. Steht der Streuer auf dem Tisch, wird er kaum bemerkt. Wenn er fehlt, wird er vermisst. So ist es mit den witzigen Bildern von Epper, die sich heute noch, fast ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod, großer Beliebtheit erfreuen.

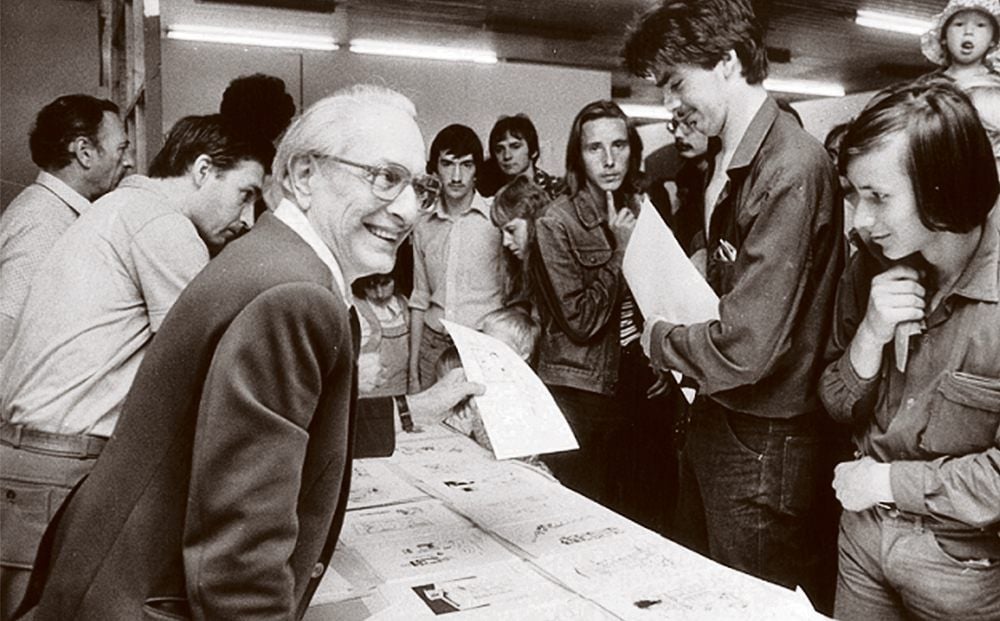

Im halleschen Stadtmuseum wird jetzt eine Ausstellung eröffnet, die an den vor 100 Jahren in Danzig geborenen Zeichner erinnern soll, der wie der große Loriot und viele andere Humoristen eher ein sehr sensibler Mensch und ein Melancholiker gewesen zu sein scheint.

Das lässt sich jedenfalls aus den spärlich überlieferten Zeugnissen entnehmen, so dem jüngst erschienenen, verdienstvollen Bändchen „Humor ist nur die Höflichkeit der Verzweiflung“ von Heinz Grünklee.

Eppers Markenprodukt waren kreisrunde Frauenbrüste

Jahrzehntelang hätten wir über Epper, der 1995 in Halle gestorben ist, gelacht oder doch geschmunzelt, aber nicht gewusst, wer er war, stellt der Autor fest. Und er hat Recht. Wen man auch fragt von den Gleichaltrigen und noch Älteren - beim Hören des Namens Epper verziehen sich die Gesichter zu einem breiten Lächeln.

Manche versuchen sofort, mit den Händen in der Luft die kreisrunden Frauenbrüste nachzuzeichnen, Eppers serielles Markenprodukt, um ihre Kennerschaft unter Beweis zu stellen. Doch Epper als Mensch, als Zeitgenosse? Fehlanzeige in den allermeisten Fällen.

Humorzeichner habe er eigentlich nie werden wollen, „weil das ein trauriger Beruf ist“, hat Epper gesagt. Die andauernde, leise Verzweiflung ist eine Schwester des allgemeinen Erwartungsdrucks, der Beifall des Publikums ihr Bruder. Damit sich der Applaus, das Schulterklopfen, die weitere Nachfrage einstellen, muss der Zeichner immer aufs Neue witzig sein.

Den Comedians auf der Bühne und im Fernsehen geht es scheinbar nicht anders, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Die meisten von ihnen haben Gag-Lieferanten, aus deren Angeboten der Star sich dann sein Programm bastelt.

Der Zeichner hingegen sitzt mutterseelenallein vor seinem Blatt. Idealerweise geht er hinaus und beobachtet seine Mitmenschen, schaut ihnen, ganz luthermäßig, auch aufs Maul. Aber der Witz, in dem sich dann das Massenpublikum wiederentdecken soll, muss eben vorher zu ihm, dem Künstler, kommen.

Bei Arthur Epperlein, war es so. Vielleicht, weil er gut beobachten und zuhören konnte, was die kleinen Leute sich erzählten. Das hat er aufgenommen - getreulich, liebevoll - und in den meisten Fällen einen Bierdeckel breit über dem Niveau des Stammtischs.

Wenn Epper hingegen politisch und propagandistisch sein wollte (oder sollte), zeigte er die schwächere Kür. Auch hierfür findet sich ein Beleg auf dieser Seite. Dass es mit der Volkswirtschaft nicht zum Besten stand, war schließlich ein offenes Geheimnis in der DDR.

Immerhin: Epper ist 1977 als „Aktivist der sozialistischen Arbeit“ geehrt worden. Zwei Jahre später gab es den „Vaterländischen Verdienstorden“ in Bronze. Im September 1989 schrieb er dem SED-Bezirkschef einen kritischen Brief, aber Achim Böhme antwortete nicht. Kurz darauf gab Epper sein Parteibuch ab, ist in der kleinen Epper-Biografie zu lesen.

Das Menschliche und seine Schwäche zu zeigen, ist Eppers Stärke gewesen. Das kam übrigens auch im Westen gut an. Auch in der Wiederholung seiner Motive, voran die flott gestrichelten, kreisrunden Brüste, wirken diese kleinen Bilder doch niemals öde. Man schaut sie gern an, man freut sich mit dem Zeichner über seine Idee. Und das war es wohl, was er eigentlich wollte: Ein Lächeln zaubern. Das aber ist keine geringe Kunst. (mz)