Geschichte in Zeitz Geschichte in Zeitz: Pianos am Pulverberg

Zeitz - Am volksmündlich bekannten Pulverberg, dem bis 1926 unbefestigten Tröglitzer Weg, lässt der Pianomechanikfabrikant Adolf Kummer auf dem am Berghang gelegenen Eckgrundstück Tröglitzer Straße-Fabrikstraße 1897 sein Produktionsgebäude errichten. Die Zeit drängt, ein Bauverzug könnte sich geschäftsschädigend auswirken, denn seine bisherige Werkstatt war ihm bereits zum 1. April dieses Jahres gekündigt worden.

Trotzdem gibt es einige Schwierigkeiten zu überwinden. Die Baupolizei bemängelt vor allem zunächst, „dass das Kesselhaus in seiner projektierten Weise an die Straße gestellt wird“, was so nicht genehmigt werden konnte.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Ottos Sohn Gerhard Kummer die Betriebsleitung. Im Zuge der Enteignung wurde die Firma Adolf Kummer 1956 Bestandteil des neu gegründeten VEB Pianomechanik am Volksplatz. Otto Kummer, der mehr als 30 Jahre Geschäftsführer des väterlichen Unternehmens war, starb am 8. Juni 1960 in Seesen.

Gründung der Firma Kummer

Die Gründung der Firma Kummer, die sich von Anbeginn auf die Herstellung von Pianomechaniken spezialisierte, geht auf das Jahr 1891 zurück. Der einstige, in Breitenbach als Sohn eines Maurers geborene Mühlenarbeiter Adolf Kummer hatte in bescheidenem Umfang den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

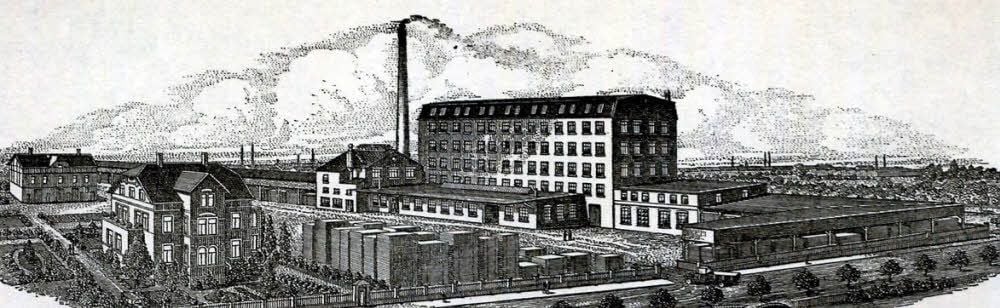

Der Fabrikneubau in der Tröglitzer Straße, gewiss nicht zu den ästhetisch schönsten in der Stadt gehörend, diente hauptsächlich dem Zweck der Vergrößerung seiner Betriebsstätte. Gleichsam war er sichtbares Zeichen des Aufschwungs seines Unternehmens, das sich neben den zahlreichen Zeitzer Pianofortefabriken etabliert hatte.

1900 lässt Adolf Kummer für sich und seine Familie ein Wohnhaus direkt neben seiner Fabrik erbauen, das nach Jahren des Leerstands im März 2016 ebenso wie das zur Ruine gesunkene Fabrikgebäude dem Abbruch anheim fiel.

Fabrikstraße 22

1901 wird nach einem verheerenden Brand die Fabrik sofort wieder aufgebaut, die damals noch als Fabrikstraße 22 bezeichnet wurde. Die Fabrikation von Flügel- und Pianomechaniken sowie Hammerköpfen bildete fortan für drei Jahrzehnte den Produktionsschwerpunkt in der Tröglitzer Straße.

Nach dem Tod Adolf Kummers am 31. Januar 1913 im Alter von 59 Jahren übernahm dessen 1881 in der Zeitzer Schützenstraße geborene Sohn Friedrich Otto Kummer die alleinige Firmenleitung. Das Wohnhaus seiner Vaters in der Tröglitzer Straße 15 blieb Wohnsitz seiner Familie bis in die 1950er Jahre.

Im Sommer 1917, als Instrumente längst nur noch in einem sehr beschränkten Umfang hergestellt werden konnten aufgrund fehlenden Rohmaterials, arbeiteten 15 männliche und 31 weibliche Arbeiter im Betrieb. Vor dem Krieg waren es im Vergleich dazu 45 Arbeiter und immerhin 36 Arbeiterinnen, die Flügel- und Pianomechaniken sowie Hammerköpfe herstellten.

Heereslieferungen

Von Heereslieferungen war die Firma ausgeschlossen. Anfang 1918 war ein Antrag auf Anerkennung der Kriegswichtigkeit von der Handelskammer in Übereinstimmung mit dem Magistrat der Stadt Zeitz abgelehnt worden. In den darauffolgenden Jahren blieb die wirtschaftliche Lage weiter angespannt.

Zur Bezahlung von aus dem Ausland gekauften Materialien mussten beispielsweise 1923 nach entsprechender Genehmigung zunächst Devisen erworben werden, um das begehrte Elfenbein, das die Firma Sternberg in London anbot und unentbehrlich war für die Klaviatur-Fabrik, zu erwerben.

Elfenbein konnte man zu dieser Zeit über deutsche Importeure nicht mehr erhalten oder in nur ganz geringe Mengen zu außerordentlich hohen Preisen. Auch das begehrte Bukowina-Klaviaturholz aus Rumänien musste mit Auslandsdevisen bezahlt werden. (mz)