Forschungsbibliothek Forschungsbibliothek: Schöner Start mit 220.000 Büchern

Wittenberg - Es gibt Geschichten der Bibel, die sind nicht direkt etwas für zart Besaitete. Nehmen wir jene alttestamentliche von Absalom - der Königssohn war ein schöner Mann, aber er galt auch als Aufwiegler und sein Ende war schrecklich: Auf der Flucht auf einem Esel verhedderte sich Absaloms spektakuläre Haarpracht in den Zweigen eines Baumes, der Gute wurde vom Esel gerissen und schließlich von einem Verfolger erstochen. Erbaulich ist etwas anderes.

Trotzdem hat es die Story, aus erzieherischen Gründen, in ein Buch geschafft, das von dem Lehrer, Schriftsteller und Religionspädagogen Johann Hübner verfasst und 1714 unter dem Titel „Zweymal zwey und funffzig Auserlesene Biblische Historien, der Jugend zum Besten abgefasset“ herausgegeben wurde.

Einen Leipziger Nachdruck aus dem Jahr 1741 hat am Montag der Wittenberger Friedemann Ehrig in die Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek im Schloss gegeben - nicht als Leihgabe, sondern als Schenkung. Ein schöner Start also für die von Matthias Meinhardt geleitete neue Einrichtung, die an diesem 9. April auch erstmals regulär für Besucher respektive Nutzer öffnet.

Getragen wird die Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek vom Evangelischen Predigerseminar Wittenberg, der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, der Stiftung Leucorea und der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Sie ist Studienstätte für die Geschichte und Kultur der Reformation, unterstützt die Ausbildung am Predigerseminar sowie Ausstellungs- und Forschungsprojekte der Stiftung Luthergedenkstätten und der Stiftung Leucorea. Als öffentliche Bibliothek heiße sie jedoch auch interessierte Bürger willkommen. Lesesaal, Information und Freihandbereiche sind montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Zu erreichen ist die Bibliothek über den zentralen Besuchereingang im Schloss. Demnächst ist die Einrichtung auch im Internet präsent.

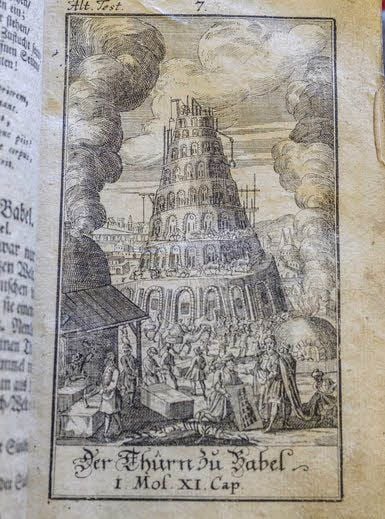

Das Buch von Hübner, der 1668 in Türchau geboren wurde und 1731 in Hamburg starb, stammt aus Familienbesitz: Ehrigs Vater war Pfarrer, er bekam es einst von einem Gemeindeglied. Nun haben Ehrig und seine Geschwister entschieden, das Werk „zur Bewahrung an diesen Ort“ zu geben. Die enthaltenen biblischen Geschichten werden von detailreichen Abbildungen begleitet.

Diese sind Meinhardt zufolge Teil der pädagogischen Konzeption. Kinder sollten durchaus auch zum Selbststudium der Lektüre angeregt werden. Was indes die zentralen Botschaften betrifft, so müsse man nicht einmal besonders christlich sein, um sie zu verstehen.

Über das Buch sagt Meinhardt: „Es war ein Renner in seiner Zeit und wurde bis ins 19. Jahrhundert immer wieder neu herausgegeben.“ Im Bestand der Forschungsbibliothek, der wie berichtet 220.000 (!) Bände umfasst (zusammengeführt aus der Bibliothek des Evangelischen Predigerseminars und dem Lutherhaus Wittenberg), haben sie weitere Exemplare.

Die meisten seien jedoch jüngeren Datums, Meinhardt betont: „Es ist eine wertvolle Ergänzung.“ Bevor es allerdings zu den anderen Exemplaren gestellt wird, müssen zunächst u. a. die Gebrauchsspuren in Augenschein genommen und ein (eher unwahrscheinlicher) Ungezieferbefall ausgeschlossen werden. Auch von einer Restaurierung ist die Rede. Meinhardt schätzt aber, dass es ein „unkomplizierter Fall“ sein dürfte.

Das kann man von der Errichtung der Forschungsbibliothek nicht ausnahmslos sagen, zumindest hat die Austrocknung der dicken, mit Kalkputz versehenen Schlossmauern lange gedauert. Am Ende wurde eine verbesserte Messtechnik angeschafft, die eine 24-Stunden-Überwachung der Räume gewährleistet.

Die Raumluft indes sei gut - gut für die Bücher, von denen sich in den ästhetisch eingerichteten Freihandbereichen nicht sonderlich viele finden, umso mehr dafür im Magazin. Über 60 Prozent aller Bücher, zum Teil viele hundert Jahre alt, sind dort untergebracht. Ins Magazin kommt der Besucher nur bei geführten Rundgängen. (mz)